Полная версия

Неприступный Севастополь. Круговая оборона

Вице-адмирал Левченко поднялся со своего места, прокашлялся.

– Здравия желаю, товарищи офицеры, имею для вас ряд важных заявлений…

Общая стратегическая ситуация на фронтах Великой Отечественной войны в 1942 году действительно была серьезной, если не сказать – критической. То, что удалось огромными усилиями отбить третий удар фон Манштейна на Севастополь, фактически было единственной удачей советских войск. Алексей, сидя на совещании Военного совета СОРа[1], подумал, что если бы он не воспользовался своей уникальной «памятью попаданца», то и этого не было бы. Конечно, хвастливое заявление со стороны всего лишь случайного человека, затянутого в мощные жернова истории. Но именно Алексей стал той «алмазной пылинкой», которая сама перемолола эти неумолимые жернова.

Итак, по состоянию на июнь – август 1941 года Главная база Черноморского флота СССР – Севастополь – находилась на осадном положении. В Евпатории также был высажен многочисленный десант, и город продолжал сражаться, оставаясь под красным флагом. Крымский фронт намертво, зубами вцепился в Ак-Монайские позиции. Там образовалась так называемая Малая Земля. Интересно, что именно там сейчас, а не под Новороссийском, как знал об этом раньше Алексей, находился начальник политотдела армии, полковник Леонид Ильич Брежнев.

В более широком, стратегическом отношении Красная Армия терпела в 1942 году поражение за поражением.

После успешного контрнаступления под Москвой в декабре 1941 – январе 1942 годов последовал ряд серьезных неудач. За успешным контрнаступлением последовала печально известная «Ржевская мясорубка» – всего за четыре месяца наступления на Ржев Красная Армия, по официальным данным, потеряла около 770 тысяч человек.

В июле 1942 года в результате провала наступления на Харьков и «Барвенковского капкана» Красной Армии пришлось оставить освобожденный ранее 28 ноября 1941 года Ростов-на-Дону. Также на Крымском полуострове генерал-полковнику Эриху фон Манштейну удалось остановить наступление Крымского фронта, Красная Армия откатилась на Ак-Монайский перешеек Керченского полуострова, оставив Феодосию.

Гитлеровское командование развивало наступление на Кубань и Кавказ. Генерал танковых войск Фридрих Паулюс во главе Шестой армии Вермахта рвался вперед – к Волге и Сталинграду. Если крупнейшая водная и транспортная артерия Советского Союза будет перерезана – крах СССР станет неизбежен. Жаркое, огненное лето 1942 года отдавало кислой пороховой гарью. А город-герой Севастополь все еще держался!..

– Товарищи офицеры, прошу внимания. Я должен зачитать вам Директиву Ставки Верховного Главнокомандования по обороне Крыма, согласно которой Севастопольский оборонительный район подлежит переформированию в Севастопольский фронт! – сказал вице-адмирал Октябрьский.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК – 000435

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ

СЕВАСТОПОЛЬСКОГО

ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РАЙОНА,

КОМАНДУЮЩЕМУ

ЧЕРНОМОРСКИМ ФЛОТОМ,

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ

ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА,

КОМАНДУЮЩЕМУ

51-й ОТДЕЛЬНОЙ АРМИЕЙ

О ФОРМИРОВАНИИ И ЗАДАЧАХ 51-й ОТДЕЛЬНОЙ АРМИИ 28 июля 1941 г. 22 ч 00 мин.

1. Для дальнейшей обороны города Севастополь и Крыма переформировать 51-ю Отдельную армию, действовавшую ранее на правах фронта, в Севастопольский фронт с непосредственным подчинением Верховному Главнокомандованию.

Командующим фронтом назначаю вице-адмирала Левченко, его заместителем – генерал-майора Батова. Штаб армии – непосредственно Севастополь.

2. На фронт возложить задачи: а) не допустить врага на территорию Главной базы Черноморского флота Севастополя с суши, с моря и воздуха; б) удерживать Севастополь в наших руках до последнего бойца; в) действиями Черноморского флота воспретить подход и высадку в районе севастопольской ВМБ десантов противника.

3. В боевой состав войск вновь сформированного Севастопольского фронта включить стр. дивизии, особые стр. бригады морской пехоты, пополнения флотских экипажей, танковые и арт. соединения.

4. Командующему Севастопольским фронтом в оперативном отношении подчинить Черноморский флот в отношении выполнения задач, касающихся обороны севастопольской ВМБ, прилегающей акватории и охраны транспортов снабжения.

5. Военному совету Севастопольского фронта: а) за счет переброски пополнения из тыловых баз Новороссийска, Поти, Батуми сформировать две-три стрелковые дивизии и необходимое количество подразделений усиления и поддержки; б) немедленно усилить с привлечением оставшегося местного населения г. Севастополя инженерные работы по усилению обороны зоны ответственности Севастопольского фронта, прочно закрыв в первую очередь пути на рубежах: село Любимовка, Северная сторона, Мекензиевы горы, ст. Мекензия, г. Сапун-гора; в) очистить немедленно территорию от антисоветских элементов; г) для организации обороны Севастополя использовать все материальные средства. Все ценное и ненужное для обороны эвакуировать.

6. Зам. НКО генерал-лейтенанту авиации Жигареву в ближайшее время пополнить полк дальних бомбардировщиков до полного штата, перебросить на угрожаемое направление штурмовой авиаполк полного состава и усилить авиацию Севастопольского фронта двумя истребительными полками.

7. Получение подтвердить.

Верховный Главнокомандующий

И. СТАЛИН

Глава 2

«Полуподводная» лодка

На одном из совещаний вице-адмирал Октябрьский посетовал, что снабжать Севастопольский фронт становится все сложнее. За время обороны Севастополя было потеряно очень много судов вспомогательного и торгового флота: транспортов, госпитальных кораблей, буксиров, сухогрузов, самоходных барж.

Одна из самых крупных потерь вспомогательного советского флота произошла 10 июня 1942 года. Тогда в Севастопольской бухте под бомбами гитлеровских самолетов погибло госпитальное судно «Абхазия». Красавец-теплоход был построен в 1927 году. До войны он ходил по Черному морю вместе со своими пятью «собратьями». А во время Великой Отечественной войны «Абхазия» стала плавучим госпиталем. На судне под красным крестом разместили 400 койко-мест, операционную и четыре перевязочных. Здесь работали девять врачей, почти три десятка медсестер и около ста санитаров.

«Абхазия» выполнила в общей сложности тридцать шесть эвакорейсов, вывезя из Одессы, Севастополя, Феодосии, Ялты более тридцати двух тысяч человек.

Поздно ночью 10 июня транспорт «Абхазия» в охранении эсминца «Свободный», тральщиков и сторожевых катеров прибыл из Новороссийска в Севастополь. Судно доставило в город-крепость 287 бойцов пополнения, 261 тонну боезапаса, 100 тонн авиабензина, тринадцать авиационных моторов, 168 тонн продовольствия и 90 тонн цемента. Все это было крайне необходимо осажденному городу.

Разгрузка продолжалась до утра, рассвело. В этот летний день гитлеровцы сбросили на Севастополь около 5500 бомб, обрушили около 4500 снарядов.

Несколько бомб взорвались в трюмах и каютах, а потом – под корпусом транспорта «Абхазия». На корме вспыхнул сильный пожар, выключилось освещение. Еще несколько бомб взорвались в районе кают первого класса, первой дымовой трубы, второго и третьего трюмов. Судно приняло много воды и начало заваливаться на правый борт. Когда крен на правый борт достиг пятнадцати – двадцати градусов, перестали действовать малокалиберные зенитные пушки и тяжелые пулеметы «ДШК». Командир «Абхазии» – лейтенант Михаил Белуха отдал приказ «покинуть корабль».

Вместе с «Абхазией» на дно пошли 263 тонны невыгруженного боезапаса и 96 тонн продовольствия. По данным Министерства Морского флота, погибли восемь моряков из экипажа.

Правда, уже на следующий день после гибели транспорта с помощью водолазов частично достали боезапас и некоторое количество провизии.

* * *Но самой страшной трагедией, которая затмевает даже катастрофу печально знаменитого «Титаника», является гибель однотипного с «Абхазией» госпитального судна «Армения». Трагедия произошла 7 ноября 1941 года.

А до того с 10 августа 1941 года «Армения» превратилась в санитарный транспорт на 400 койко-мест, с операционной и перевязочными. Капитаном судна был Владимир Плаушевский, главным врачом плавучего госпиталя назначили военврача второго ранга Петра Дмитриевского, уроженца Одессы.

Практически сразу же «Армения» стала эвакуировать беженцев из Одессы, гитлеровцы уже стояли у ворот «жемчужины у моря». Потом санитарный транспорт приступил к вывозу раненых из Севастополя. Уже к началу октября 1941 года госпитальное судно перевезло на Большую землю около 15 000 человек.

В свой последний рейс 4 ноября 1941 года «Армения» вышла из порта Туапсе в Севастополь с пополнением и припасами на борту. До главной базы флота она дошла благополучно. Там капитан Плаушевский получил предписание эвакуировать не только раненых, но и личный состав всех госпиталей Черноморского флота, а также часть медперсонала Приморской армии.

Это распоряжение вице-адмирала Октябрьского оказалось явно поспешным, поскольку уже 7 ноября 1941 года была получена директива Ставки Верховного Главнокомандования. В ней говорилось: «Севастополя не сдавать ни в коем случае и оборонять его всеми силами».

Но вот до седьмого ноября подобных распоряжений из Москвы еще не было, и потому «Армения» принимала на борт медперсонал и не только его. На борт поднялись актеры местного Театра имени Луначарского, руководство и сотрудники пионерлагеря «Артек» и многие другие. Никаких точных списков тех, кто поднялся на борт «Армении», никто не вел.

Капитан Плаушевский получил еще один приказ: после погрузки в Севастополе зайти в Ялту, где принять на борт беженцев и местный партийный актив.

Но уже после отхода из Севастополя пришло дополнительное распоряжение: зайти в Балаклаву и забрать некий «спецгруз». Ящики на борт были доставлены в сопровождении сотрудников НКВД. Возможно, это было золото или ценности из музеев Крыма.

В Ялте госпитальное судно ждали толпы беженцев. Вначале грузили раненых, потом пустили гражданских. Билетов никто не проверял, и на трапе началась давка. Самые отчаянные лезли на судно по вантам. В суете с борта скидывали чемоданы, вещи.

В тот момент те, кто все-таки попал на борт «Армении», казались счастливчиками. Но на самом же деле все обстояло в точности наоборот.

На госпитальном судне оказалось от трех до десяти тысяч человек. Вероятнее всего – более семи тысяч. При том, что бывший грузопассажирский теплоход «Армения» был рассчитан всего на 950 человек.

Из ялтинского порта «Армения» вышла около восьми часов утра в сопровождении двух катеров – «малых охотников». В небе над госпитальным судном барражировало воздушное прикрытие – пара достаточно устаревших истребителей-бипланов «И-153» «Чайка». Конечно, выходить в море в светлое время суток – смертельный риск. Но и оставаться у причала было не менее рискованно: Ялта – не Севастополь, порт не имел зенитного прикрытия, а мотомеханизированные части Вермахта вошли в город уже через несколько часов после того, как «Армения» оставила порт за кормой…

Около полудня транспорт «Армения» настиг одинокий бомбардировщик-«охотник» «Хейнкель-111» из авиагруппы «I/KG28». Пузатый двухмоторный самолет с широкими крыльями и полностью стеклянным носом сбросил две торпеды. Одна прошла мимо, но зато вторая ударила в носовую часть советского госпитального судна.

Огромный теплоход «Армения» длиной почти 108 метров, высотой более восьми метров и водоизмещением 5770 тонн затонул всего за четыре минуты. Из нескольких тысяч несчастных спасти удалось всего восемь человек…

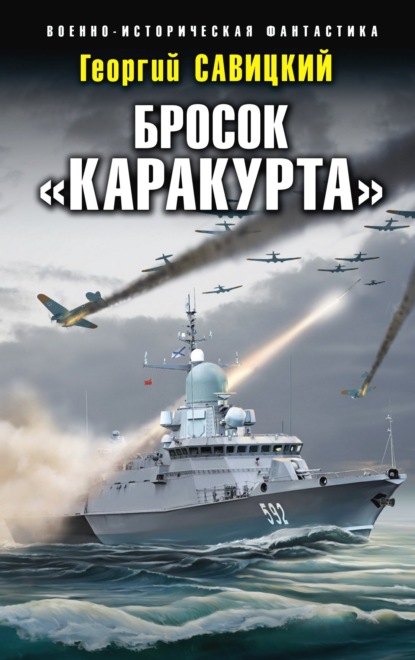

* * *После этих несчастий и катастроф снабжение Севастополя, освобожденной Евпатории и керченской Малой Земли обеспечивали военными кораблями – эсминцами, дидерами и крейсерами. Даже подводными лодками умудрялись перевозить в осажденный Севастополь снаряды и патроны, провизию и медикаменты, эвакуировать раненых. Но эсминец или крейсер много припасов на борт не возьмет. Конечно, защита у него гораздо лучше, чем у обычных транспортов, но гонять по морю большой военный корабль все же неоправданно рискованно и довольно дорого.

Шли переговоры, Алексей слышал, с американцами о приобретении лицензии на строительство судов снабжения класса «Либерти». Но это было достаточно долгим процессом.

* * *Тогда Алексей в очередной раз воспользовался своей уникальной «памятью попаданца» и предложил вице-адмиралу Октябрьскому оригинальный, хотя и рискованный, проект.

Дело в том, что в конце XX и в начале XXI века крупные торговцы наркотиками стали использовать «самодельные» подводные лодки для незаконной перевозки больших партий кокаина из Колумбии в США.

Впервые такая «субмарина» была перехвачена береговой охраной США в 1993 году. Идея получила развитие, и вскоре Карибское море стали бороздить сотни кустарно сделанных подводных лодок.

Вообще-то, строго говоря, «наркосубмарина» все же является полупогружным судном. Конструкция из дерева и стеклопластика на основе скоростной рыбацкой лодки герметизируется эпоксидной смолой. Мощный дизельный двигатель снабжается трубой-шнорхелем для работы под водой с помощью атмосферного воздуха. Большую часть двадцатиметровой посудины занимает грузовой отсек, в нем помещаются от пяти до пятнадцати тонн кокаина. Ближе к корме располагается жилой отсек.

Капитан, он же часто и штурман, находится в небольшой рубке, выступающей над поверхностью моря. Из всего небольшого экипажа он единственный знает, где нужно принять и сдать «веселый груз». Иногда в экипаже присутствовал отдельно штурман или старший помощник, но чаще все же на команде экономили. Был еще инженер, который следил за работой двигателя и заполнением балластных цистерн, и трюмный матрос – он следил за грузом и выполнял подручную работу.

В принципе, такая подлодка кустарного производства окупалась за один рейс. Капитан получает примерно двадцать тысяч долларов за один рейс, длящийся до десяти суток. Команда – вполовину меньше. При том, что один грамм кокаина в США стоит двадцать пять долларов.

Но в 2001 году Береговой охраной США был перехвачен настоящий подводный «наркокрейсер». Его длина составляла тридцать метров, а обводы корпуса подлодки были выверены настолько, что ее и не отличить от боевой серийной субмарины. Большая и прочная рубка увенчана высоким «шнорхелем» с видеокамерами дневного и ночного видения.

Но самодельные подлодки используют не только наркодельцы, но и контрабандисты на Средиземном море – для перевозки в Европу нелегальных мигрантов с Ближнего Востока.

В общем, у Алексея были достаточно серьезные основания «творчески переработать» проект «наркосубмарины» XXI века и представить его на рассмотрение компетентной комиссии во главе с вице-адмиралом Октябрьским. Конечно, инициатива какого-то майора береговой службы могла и затеряться. Но все же Золотая звезда на груди и слава командира батареи, уничтожившего знаменитую 800-миллиметровую «Дору» – жуткое детище заводов Круппа, позволили ему «пробить» свой проект у командования Черноморским флотом.

* * *Конструкция представляла собой полупогруженную лодку водоизмещением сто пятьдесят – двести тонн. Она строилась из дерева, стыки тщательно промазывались смолой, герметизировались. В корме располагался дизельный двигатель. За ним к носу – небольшая рубка управления. Там располагались перископ и труба-шнорхель, которая давала воздух команде и двигателю. Резервный шнорхель мог выдвигаться непосредственно из моторного отсека.

С внешней стороны крепкого деревянного корпуса по бокам располагались две сигарообразные стальные балластные цистерны. Система трубопроводов, клапанов и вентилей была достаточно примитивной, но надежной. Для экстренного всплытия могли быть использованы пороховые аккумуляторы давления – специальные патроны, которые воспламенялись и вытесняли сгоревшими газами воду из цистерн, превращая их в поплавки.

Всю носовую часть полупогружного судна занимал грузовой отсек на сто тонн. Его особенность заключалась в том, что крышка трюма была съемной. После загрузки, что называется, «под завязку», крышка опускалась и завинчивалась на специальные массивные «барашки» с резиновыми уплотнителями. А потом швы заливались кипящей смолой и тщательно герметизировались.

В таком виде полупогружной транспорт выходил в море. Окрашенный в серый, «шаровый» цвет, он был почти незаметен. Только рубка выступала из воды. На ходовом мостике наверху надстройки монтировалась турель с пулеметом. Но это была скорее психологическая мера, чем действительно защитная. Скрытность оказалась лучшей защитой.

Такие полупогружные транспорты строились за считаные недели с использованием достаточно примитивной промышленной оснастки. В кратчайшие сроки удалось насытить флот дешевыми и достаточно надежными плавсредствами.

Такие суда выходили караваном в сумерки, чтобы к рассвету достичь Севастополя или другого пункта назначения. Деревянная конструкция, несмотря даже на некоторую примитивность, оказалась весьма крепкой, а сами необычные плавсредства оказались достаточно надежными. Они без особых потерь переживали штормы и приходили в порты назначения, доставляя такие нужные Севастопольскому фронту грузы.

* * *Конечно, бывали и аварии, и катастрофы, неуклюжие деревянные «почти субмарины» тонули, унося с собой на дно морское и отчаянную команду, и ценный груз. Особенно это касалось первых полупогружных транспортов, еще «сырых», с неотработанной конструкцией и различными производственными дефектами. Но постепенно качество и надежность увеличивались пропорционально накопленному опыту постройки.

Интересно, что сначала команды для «полуподводных лодок» набирались из проштрафившихся моряков – получился своеобразный «подводный штрафбат». Обычно краснофлотцев списывали на пять рейсов на полупогружных транспортах. После чего совершившие дисциплинарный проступок, а то и более тяжкое преступление оказывались списанными. И команда возвращалась обратно с незапятнанной репутацией – служить на свой корабль.

Но были и вольнонаемные экипажи из мобилизованного гражданского флота. За каждый рейс им платили огромные деньги, выдавали усиленный паек и «наркомовские» сто граммов водки. На отчаянный риск шли самые что ни на есть сорвиголовы, но те, кто выживал в этих опасных путешествиях, становились настоящими морскими волками.

* * *Как только не называли эти неладно скроенные, но крепко сбитые деревянные полупогружные суда! И калошами, и коломбинами, и корытами. Но самым коротким и емким названием стало – «Алешкины гробы». Неведомым образом морская молва прознала об авторстве командира Тридцать пятой бронебашенной батареи и нарекла его именем его же неуклюжее, но оказавшееся надежным и незаменимым детище.

Теперь Алексей был твердо уверен, что обессмертил свое имя не только военными подвигами, но и флотским фольклором. А память моряцкая – ее ничем не перешибешь! «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» Ага, из дерева и металла, с задыхающимся дизелем в корме и командой, которая вынуждена по несколько дней, а то и по неделе-другой скрючиваться в три погибели. И вести свои полупогружные посудины туда, где их ждут с нетерпением, где каждый грамм перевозимого «Алешкиными гробами» груза – на вес золота.

Глава 3

«Die schweres Kanonenboot»

В оккупированном Николаеве на углу улиц Херсонской – бывшего проспекта Ленина, и Соборной установлена виселица. На веревках раскачивались несколько тел подпольщиков, вороны уже успели выклевать им глаза, изорвали кровавыми лохмотьями скальпы.

Издававшаяся в Николаеве на украинском языке местная газета «Українська думка» постоянно публиковала приказы военного коменданта города обергруппенфюрера СС Эвальда Опперманна. За их неисполнение местных жителей ждали виселица или расстрел.

Сидящий в длинном «Мерседесе» с откидным верхом генерал-полковник Эрих фон Манштейн едва удостоил взглядом виселицу – «Das Ordnung und Disziplin»! Так и не ставшего фельдмаршалом творца «утерянных побед» занимали совсем иные, весьма невеселые мысли…

Сюда скоро прибудет с визитом сам фюрер, и от этой встречи будет зависеть не только вожделенное фельдмаршальское звание, но и его, Манштейна, биография. Он немыслимыми интригами едва сумел удержать за собой командование 11-й армией Вермахта на подступах к Севастополю. На это звание претендовал старый осел Ганс фон Клю́ге, который зимой и весной 1942 года умудрился в оборонительных боях за Ржев разгромить мощную группировку Красной Армии. Тогда погибли около 700 000 русских, немецкие войска потеряли порядка 330 000 штыков. Гребаный «der Kluge Hans» – и прозвище это он получил в честь умного коня, что стало насмешкой для всех знающих офицеров Вермахта…

Тем не менее после провала зимнего наступления под Москвой Гитлер сместил с поста командующего Группой армий «Центр» фон Бока и поставил на его место осторожного и расчетливого фон Клюге.

Но куда сильнее «умного Ганса» Эрих фон Манштейн опасался другого фаворита Гитлера – Вальтера Моделя. В немецком Генштабе его называли еще «Meister die Affenzive» – «Мастером отступления» и «Feuerwehrmann das Fhürer» – «Пожарным фюрера». Генерал-полковник[2] Модель спасал самые безнадежные для Вермахта ситуации на Восточном фронте. Благодаря своим боевым заслугам Модель пользовался огромным доверием Гитлера.

Но сейчас он был занят командованием 9-й армией Группы «Центр» вместо отстраненного фюрером взрывного и неуправляемого Гейнца Гудериана.

Zum Teufel! – К черту! К черту все – сейчас фон Манштейн чувствовал, что сделал верную ставку. Его предложение встретило горячее одобрение у самого главнокомандующего Кригсмарине – гросс-адмирала Редера, кстати, тезки Эриха фон Манштейна.

Манштейн подал спасительную для Кригсмарине идею – блокировать Севастополь и обстреливать его не только с суши, но и с моря.

Для этого на верфи в Бремене срочно была возобновлена приостановленная было достройка «Зейдлица» – четвертого тяжелого крейсера типа «Адмирал Хиппер». Два его «собрата» – собственно «Адмирал Хиппер» и «Принц Ойген» – наводили ужас на союзнические конвои в Северной Атлантике. Не повезло только тяжелому крейсеру «Блюхер», которого расстреляли норвежские береговые батареи во время операции по захвату столицы страны – Осло 9 апреля 1940 года. После серьезных попаданий тяжелых 280-миллиметровых и 152-миллиметровых снарядов береговых батарей, а также попаданий из береговых торпедных аппаратов «Блюхер» получил тяжелейшие повреждения, загорелся, перевернулся и затонул.

Но теперь спешно достраивается тяжелый крейсер «Зейдлиц», который вообще уже хотели превратить – страшно подумать! – в легкий эскортный авианосец! Это ведь какое-то издевательство над мощным артиллерийским кораблем! В общем, и Густав Крупп фон Болен учуял крупные барыши и остался доволен предложением Эриха фон Манштейна. А уж он-то – крупнейший промышленник Третьего Рейха, председатель президиума Reichsverband der Deutschen Industrie – Имперского союза германской промышленности и президент «фонда Адольф Гитлер» – сможет подвести фюрера к правильному решениию. Естественно, выгодному и самому фон Манштейну!..

Но и достройка тяжелого крейсера «Зейдлиц» была только частью мозаики. Сейчас вниз по Дунаю шли перевезенные по железной дороге два броненосца – «Шлезвиг-Гольштейн» и «Шлезиен». Такой уникальный и крайне затратный способ передвижения был выбран потому, что два ветерана Ютландского сражения Первой мировой войны не смогли бы одолеть путь из Северного моря вокруг Европы через Средиземнорье в Черное море. Их бы точно утопили крейсеры и авиация США и Великобритании. А так они станут пока основой сил Кригсмарине на Черном море.

* * *Огромное значение в планах не только Третьего Рейха, но и в личных планах не состоявшегося пока фельдмаршала Эриха фон Манштейна играл город Николаев. После захвата города гитлеровскими войсками 17 августа 1941 года был образован Generalbezirk Nikolajew – Генеральный округ «Николаев», который вошел в состав рейхскомиссариата «Украина». На огромной территории около полумиллиона квадратных километров проживали почти два миллиона человек. Генеральным комиссаром Николаевского округа был назначен обергруппенфюрер СС Эвальд Опперманн.

Оккупанты придавали серьезное значение судостроительной промышленности Николаева, поскольку он являлся крупным морским портом на юге оккупированной Украины. Они возлагали большие надежды на быстрое восстановление судостроительной промышленности как мощного средства для господства на Черном море и для дальнейшего наступления в глубь Советского Союза.

В связи с этим управление и эксплуатация судостроительных заводов и портов Черноморского бассейна были переданы не как обычно Рейхсминистерству по руководству экономикой в оккупированных восточных областях, а непосредственно Управлению военной экономики и снаряжения при Главном штабе Вооруженных сил Германии с прямым подчинением главнокомандующему Военно-морскими силами гросс-адмиралу Редеру.