Полная версия

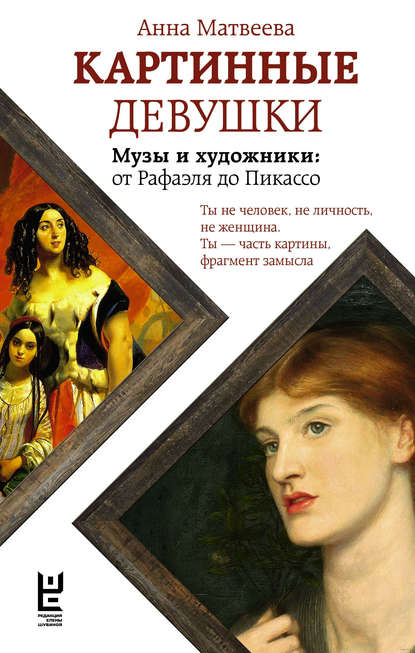

Картинные девушки. Музы и художники: от Рафаэля до Пикассо

Римские труды

Флоренцию Рафаэль даже на время покидал с большой неохотой – этот город подходил ему по темпераменту, здесь у него было много друзей. Ко дню свадьбы одного из них, Баттисты Нази, он написал свою знаменитую «Мадонну со щеглом». Она так и осталась во Флоренции – в галерее Уффици, хотя судьба этой картины поначалу складывалась драматически. Через двадцать лет после той самой свадьбы дом Нази обрушился из-за землетрясения, и картина оказалась погребена под обломками. Но Баттиста всё-таки раскопал её, порванную на восемнадцать частей, склеил и отреставрировал.

Рафаэль лишь ненадолго уезжал из Флоренции в Сиену и Урбино, где его теперь справедливо почитали как местного гения. В сентябре 1506 года Урбино удостоил своим визитом и вниманием папа Юлий II. Этот понтифик вошёл в историю не только тем, что укрепил в народе уважение к папскому сану, несколько увядшее в результате правления Борджиа, но и тем, что не жалел денег на произведения искусства. В Риме для него трудился

Микеланджело, а в Урбинском дворце папе показали картины местного художника Рафаэля.

«Как вы сказали? Рафаэль Санти?..»

Понтифику тут же представили молодого живописца, который как раз в тот момент удачно оказался в Урбино. Рафаэлю исполнилось 23 года, и он был очень хорош собой. Его известный «Автопортрет» был написан примерно в то самое время – таким Рафаэль предстал перед папой. Юлий II отлично запомнил и его лицо, и поразительные картины, украшавшие дворец герцога Гвидобальдо. Но проявил деликатность, прислав за Рафаэлем лишь спустя несколько лет, когда герцог скончался.

Папа желал немедленно видеть урбинского живописца в Ватикане. Рафаэля ждала работа, много работы, много нескончаемой работы… У кого-то были римские каникулы, у Рафаэля – постоянный труд во славу папской власти и могущества. Римские труды…

Для начала ему было вверено расписать три смежных комнаты Ватиканского дворца – так называемые станцы, за счастье увидеть которые в музеи Ватикана теперь выстраиваются бесконечные очереди. Рафаэль работал над фресками «Диспута», «Афинская школа» и «Парнас», затем последовали «Изгнание Илиодора из храма» и «Освобождение Петра из темницы». Задача стояла трудная: нужно было учитывать расположение окон в комнатах, помнить о том, что папа ожидает видеть в этих фресках прославление христианства и собственных достижений… Рафаэль справился блестяще, Станца делла Сеньятура и Станца д’Элиодоро ещё при жизни художника были признаны безусловными шедеврами. Он и сам был доволен результатом, иначе не изобразил бы самого себя в правом углу «Афинской школы» – то была своеобразная подпись мастера, его личный знак качества.

Любопытное было время! Представьте, Рафаэль расписывает станцы, а неподалеку от него, в Сикстинской капелле, Микеланджело трудится над прекраснейшим в мире потолком… Микеланджело, кстати сказать, довольно скептически относился к Рафаэлю и даже обронил однажды: дескать, «всему, что он умеет, Рафаэль научился у меня». В этом есть доля правды: Рафаэль был буквально потрясён росписями Сикстинской капеллы, и они заметно повлияли на его собственное творчество. Интересно, что Микеланджело, покидая Рим из-за ссоры с папой, приостановившим финансирование работы, велел запереть капеллу – чтобы Рафаэль не подсмотрел его приёмы. Но, по всей видимости, обаятельному умбрийцу удалось уговорить сторожей пропустить его в капеллу. Рафаэль был заворожён этими фресками и тут же поменял собственный стиль, пытаясь придать ему схожие черты. В чём-то это получилось, в чём-то нет – слишком отличался темперамент этих равновеликих художников. Перефразируя того же Виппера, скажем, что Микеланджело был мастером выражения, а Рафаэль – величайшим в европейской живописи мастером изображения.

Дружбы между ними быть не могло – разные характеры. Рафаэль вёл светский образ жизни, ходил в окружении поклонников, был всеобщим любимцем. Микеланджело был замкнутым, ни с кем не сходился близко. Однажды, встретив Рафаэля в толпе почитателей, Микеланджело едко заметил: «Всегда вы со свитой, как генерал!» Рафаэль парировал: «А вы вечно один, как палач».

Тем не менее когда Рафаэль решил однажды потребовать со своего заказчика повышенной платы, то призвал в свидетели Микеланджело. Тот пришёл, молча осмотрел фрески и заявил, указывая на голову сивиллы:

– Одна эта голова стоит сто экю, а остальные не хуже.

Два гения были слишком благородны для того, чтобы сводить друг с другом счёты, вредить или ставить палки в колёса. Рафаэль нашёл место для Микеланджело в своей «Афинской школе» – тот представлен в образе Гераклита Эфесского, самого одинокого персонажа фрески…

Одновременно с Рафаэлем над росписью комнат Ватиканского дворца трудились Перуджино и Лука Синьорелли, его учителя и наставники. Наверное, Рафаэль не знал, куда глаза девать, когда папа заявил, что работа старых мастеров ему не нравится и что все комнаты должны быть расписаны Рафаэлем! Ему было не по себе, ведь, даже став знаменитым, Рафаэль оставался простым и скромным человеком, любившим своих друзей и ценившим их. В Риме он быстро обзавёлся новыми друзьями и учениками; один из них, Джулио Пиппи, прозванный Романо (Римский), тоже оставил след в истории искусства. Появились и завистники, и недоброжелатели – особенно старался неплохой венецианский живописец Себастьяно дель Пьомбо, отчаянно ревновавший к успеху Рафаэля. Появлялись и женщины: римлянки буквально с ума сходили по красавцу-художнику, даже покупали места в торговых киосках на пути Рафаэля – чтобы полюбоваться им и показать себя. Молва приписывала художнику романы с известными куртизанками (например, с Беатрис Феррари), но наверняка никто ничего не знал… Кто позировал ему для мадонн и античных богинь, тоже сказать затруднительно, возможно, это был некий собирательный образ. Рафаэль писал своему другу Балдассаре Кастильоне: «И я скажу вам, что для того, чтобы написать красавицу, мне надо видеть много красавиц; при условии, что ваше сиятельство будет находиться рядом со мной, чтобы сделать выбор наилучшей. Но ввиду недостатка как в хороших судьях, так и в красивых женщинах, я пользуюсь некоторой идеей, которая приходит мне на мысль. Имеет ли она в себе какое-либо совершенство искусства, я не знаю, но очень стараюсь его достигнуть».

В 1513 году работа над станцами была в самом разгаре: Рафаэль трудился над фреской «Освобождение Святого Петра из темницы», когда папа Юлий II заболел и скончался. Новый заказ художник получил от нового папы – Льва X Медичи, и это снова были фрески, росписи в Станца дель Инчендио. Лев X, знаменитый тем, что в его времена в Европе зародилась будущая Реформация, не просто оставил Рафаэля при дворе, но решил использовать по максимуму Он был просто ненасытен, этот папа, – при нём Рафаэлю нужно было успевать всё: писать его собственные портреты (а модель досталась сложная – Лев X был отменно некрасив), рисовать картоны для гобеленов, расписывать комнаты, быть архитектором и археологом. Рафаэля назначили руководителем постройки собора святого Петра, чему он вовсе не был рад, – теперь он отвечал за раскопки сокровищ античного Рима, к тому же поступали заказы от знатных граждан столицы и других городов… Лев X, наверное, не знал поговорки про арабского скакуна, на котором не возят воду, а Рафаэль, не стяжатель и мягкий по характеру человек, не умел отказать… Ученики всё чаще и чаще заканчивали наброски мастера, а рисовать своё, то, что душе угодно, получалось у него всё реже и реже. Он был уже не свободным творцом, а загнанной лошадью, изработавшимся арабским скакуном.

И никто не знает, дождался бы мир главных шедевров Рафаэля, если бы он не встретил на берегу Тибра прекрасную юную девушку – Маргариту Лути.

Всё о ней

Говорят, пекарю Лути было уплачено 3000 золотых за то, чтобы его дочь позировала Рафаэлю. Говорят, что знаменитый художник сразу же влюбился в натурщицу – называл её своей душой и писал в её честь сонеты. Рафаэлю давно пора было жениться-остепениться, и помочь ему в этом важном деле вызвался влиятельный римский кардинал Биббиена. Никаких булочниц, ну что вы! Придворному художнику, чьё имя почиталось наравне с Микеланджело и Леонардо, следовало связать свою жизнь с девицей знатного рода. Вот, например, у него, кардинала Биббиены, имеется племянница Мария Довици – прекрасная партия! Кардинал добился того, чтобы художник обручился с Марией, но в 1514 году она безвременно скончалась, так и не успев выйти замуж за Рафаэля. Да и он не спешил на ней жениться. Все силы и страсть художника были отданы Форнарине, которая отныне жила вместе с Рафаэлем и позировала для его лучших картин. Между прочим, сам Рафаэль спустя годы стал любимым персонажем художников, и далеко не всегда второстепенных. В XIX веке была уже целая иконография Рафаэля: вот он поступает в мастерскую к Перуджино, вот пишет «Мадонну», вот знакомится с Марией Довици… Энгр написал «Помолвку Рафаэля с Марией Довици», Орас Верне – «Рафаэля и Льва X в Ватикане».

Но вернёмся к Форнарине. В Риме о ней охотно сплетничали: многие считали нашу булочницу куртизанкой, обвиняли в неразборчивости и ненасытности. Говорили, что Форнарина вызывает у мужчин желание такой силы, что они ни есть, ни спать не могут – всё только о ней одной и грезят, бедные! Банкир Агостино Киджи, главный заказчик Рафаэля, хозяин той самой виллы Фарнезина, был вынужден вмешаться в рабочий процесс – а что делать, если росписи заброшены и Рафаэль буквально сходит с ума по юной натурщице? Богачу пришлось улаживать проблему. Отныне Форнарине было предписано не покидать Рафаэля и всегда пребывать поблизости – только так влюблённого гения удалось вернуть к работе. Шептались, впрочем, и о том, что у Форнарины было кое-что с банкиром – что у неё было кое-что со всеми. Впрочем, на фреске виллы Фарнезина хозяин изображён не с Маргаритой, а со своей официальной любовницей – куртизанкой Империей. Банкир предстаёт здесь в образе Тритона, похищающего нимфу.

Рафаэль не переставал восхищаться красотой Форнарины (в которой, глядя из нашего времени, больше сексуальности, чем собственно красоты) и рисовал её без устали.

Первой стала, по всей видимости, «Мадонна делла Седиа» или «Мадонна в кресле» (1514, Палаццо Питти). Это, безусловно, та самая женщина, которую мы видим в поздних работах Рафаэля. Гений композиции, обладающий безупречным чувством пропорций, Рафаэль вписывает в круг три фигуры – Мадонну, младенца Христа и маленького Иоанна Крестителя. Трудно представить себе более удачное решение этой почти что геометрической задачи, когда нет нужды ни в пейзажах, ни в ангелах, ни в предметах интерьера. Мадонна здесь одета как римлянка: ни красного плаща, ни голубого, традионных для Марии, Рафаэль изображать не стал. На Форнарине городское платье и, судя по всему, модный в том сезоне тюрбан. Кресло, подарившее картине название, представлено единственной ручкой – благодаря мастерски используемой Рафаэлем асимметрии достигается гармония, а картина не перегружена деталями. Мария прижимает к себе младенца, словно пытаясь защитить его от грядущих испытаний, но в то же время принимая их, как неизбежную судьбу. Малыш – само умиление – прильнул к матери, но оба смотрят на зрителя, и только Иоанн Креститель, фигура которого уравновешивает композицию, отвёл взгляд, сосредоточившись на молитве… Рафаэль создал множество прекрасных «Мадонн», но «Делла Седиа», пожалуй, самая земная и трогательная из всех.

Портрет загадочной «Донны Велата» (Палаццо Питти) появился в те же годы, что и «Мадонна делла Седиа». Между рисованием картонов для шпалер, археологическими раскопками, расписыванием комнат, проектированием Сан-Пьетро и так далее Рафаэль на пике страсти писал Форнарину – и кисть художника запечатлела эту страсть навеки. Между прочим, довольно долго считалось, что «Донна Велата» и «Форнарина» – разные женщины. Всё дело в том, что авторство «Дамы под покрывалом» было под сомнением вплоть до 1839 года: лишь тогда установили – это Рафаэль. Сходство «Донны Велаты» и «Форнарины» (сейчас находится в римском палаццо Барберини) – игривой обнажённой женщины, портрет которой был написан в 1518–1519 годах, – несомненно, а для тех, кто продолжает сомневаться, художник оставил подсказку: жемчужную заколку, украшающую причёски обеих красавиц. Это одна и та же заколка, такие носили замужние женщины. Ну и жемчужина, как мы помним, означает «Маргарита». В том, что «Форнарину» написал сам Рафаэль, сомнений не было никогда: на левом плече модели есть браслет с подписью «Рафаэль Урбинский». Так оставляют метку влюблённые художники.

Когда Рафаэля не стало, его любимый ученик Джулио Романо внёс кое-какие поправки в полотно: заменил пейзажный фон миртовым деревом, символом чистоты и непорочности. Возможно, это была попытка подправить небезупречную репутацию Форнарины. А ещё на пальце модели было обручальное кольцо, которое Джулио Романо закрасил – оно вернулось на своё место при реставрации картины в конце XX века. Может, Форнарина всё-таки была замужем за Рафаэлем? Тайный брак, который следовало скрыть после смерти художника, иначе репутация папского любимца пострадала бы, и ученикам пришлось бы долго ждать новых заказов…

Злые языки поговаривали, что и у Джулио была связь с любимой натурщицей Рафаэля; во всяком случае, спустя годы он тоже написал её портрет, цитируя своего учителя… Картина называлась «Дама за туалетом, или Форнарина», сейчас она находится в собрании ГМИИ имени Пушкина.

Форнарина позировала Рафаэлю для картины «Святая Цецилия» – и, по словам Вазари, когда художник из Болоньи Франческо Райболини по прозвищу Франча увидел эту работу, он в тот же миг осознал ничтожность своего таланта и скончался спустя несколько дней «от горя и тоски».

Но самое известное изображение своей возлюбленной Рафаэль оставил там, где мы меньше всего ожидаем его увидеть, – в «Сикстинской мадонне».

То ли девушка, а то ли виденье…

Шедевр Высокого Возрождения, одно из самых – наравне с «Моной Лизой» – тиражируемых художественных произведений, копию которого можно встретить в любой части света, «Сикстинская мадонна» создавалась в 1516 году для монастыря Святого Сикста в Пьяченце. Есть версия, что эту огромную картину заказали для траурной церемонии прощания с папой Сикстом II (останки его планировали перезахоронить) – поэтому ангелочки-путти опираются на доску гроба. Согласно католическим традициям, образы, написанные для траурных церемоний, не могли использоваться в богослужениях, потому картину и сослали в заштатный бенедиктинский монастырь Пьяченцы, откуда она спустя многие годы попала в Дрезден, в коллекцию саксонского курфюрста Августа.

Алтарный образ, созданный Рафаэлем, – небесное видение Мадонны с младенцем святому Сиксту и святой

Варваре. В этой картине гений Рафаэля проявлен в полной мере: благодаря чётко выстроенной композиции и идеальным пропорциям у зрителя возникает 3D-ощущение – кажется, что Мадонна идёт по облакам прямо к тебе. Приглядитесь, облака на заднем плане на самом деле представляют собой ангельские головки (как вариант – нерождённые души), а у левого ангелочка-путти не хватает одного крыла – Рафаэль сделал это сознательно, дабы придать картине ещё большую лёгкость, которую обеспечивает асимметрия. Есть у «Сикстинской мадонны» и другие секреты, главный из которых касается цифры 6. Существует легенда, будто бы Рафаэль был приверженцем гностицизма, религиозного течения, где чтили цифру 6. Сикст в переводе означает «шестой», дескать, именно поэтому на картине шесть персонажей, образующих шестиугольник, и у Святого Сикста шесть пальцев на правой руке. На самом деле это не шестой палец, а внутренняя сторона ладони святого. Но персонажи и вправду находятся в полной геометрической гармонии: если провести линию от левой щеки Мадонны к правой святого Сикста, затем продолжить её вниз до ног святого и локтя левого ангелочка, а потом увести к ногам святой Варвары и её правой щеке, получится правильный шестиугольник.

«Сикстинская мадонна» заслужила признание и восторги публики только после своего переезда в Дрезден, до этого она пребывала практически в полном забвении. В Германии у картины началась новая жизнь – к ней потянулись паломники со всех концов света. Гейне плакал перед нею. Жуковский признавался: «Час, который провел я перед этой Мадонною, принадлежит к счастливым часам жизни… Вокруг меня всё было тихо; сперва с некоторым усилием вошёл в самого себя; потом ясно начал чувствовать, что душа распространяется; какое-то трогательное чувство величия в неё входило; неизобразимое было для неё изображено, и она была там, где только в лучшие минуты жизни быть может. Гений чистой красоты был с нею».

Знакомые слова? Всё верно, Пушкин позаимствовал их у своего учителя, назвав «гением чистой красоты» Анну Петровну Керн. Едва ли не все русские классики от Карамзина до Льва Толстого и Достоевского, особенно почитавшего Рафаэля, совершали паломничество в Дрезден, чтобы увидеть ту самую Мадонну, – а смотрели между тем на Форнарину. Это вне всяких сомнений то же самое лицо, которое мы видим в «Донне Велате» и «Мадонне делла Седия»: та же хрупкость и сила, то же терпкое очарование, та же тревога и доверчивость…

Восхищаться «Сикстинской мадонной» довольно быстро стало расхожим. Казалось, устать от красоты и совершенства невозможно, но оказалось, что новое время требует новых лиц и новых методов изображения. Искусствовед и монахиня Венди Беккет сказала: «Рафаэль нынче вышел из моды, в наш неряшливый век его произведения кажутся чересчур идеальными, слишком безупречными». Какие точные слова! Портреты кисти Рафаэля – взять хотя бы портрет Биндо Альтовити (1515, Вашингтон) – раскрывают характер модели, но при этом почти всегда льстят ей. Живописец понимал желание людей выглядеть лучше, чем в жизни, и выполнял его. Его картины спустя века показались слащавыми и к тому же чересчур продуманными. Зрители переели классики, потянуло на горькое, солёное и неудобоваримое искусство Нового времени – а когда и это приелось, выяснилось, что дороги назад нет – и не будет. Отныне на пути к Рафаэлю скалой стоит Пикассо… Кстати, Пикассо чрезвычайно волновала история взаимоотношений Рафаэля и Форнарины – у него есть целая серия почти что порнографических рисунков, где за любовными играми пары наблюдает папа римский.

Даже спустя столетия Форнарина заставляла мужчин трепетать от желания. Энгр оставил нам знаменитый двойной портрет Рафаэля и Форнарины, а также подарил её черты «Большой одалиске». Гениальный Тёрнер изобразил Рафаэля и Маргариту на фоне колоннады Святого Петра, к тому времени ещё не построенной. Русский композитор Аренский посвятил «Форнарине» оперу, о ней писали книги и снимали фильмы… Всех волновала и занимала тайна Форнарины, её загадка, непрояснённая судьба.

Что же касается «Сикстинской мадонны», то критиковать её стало со временем хорошим тоном. Слишком красива. Слишком безупречна. Слишком засмотрена… Но вспомним слова Фаины Раневской, адресованные, правда, «Джоконде»: «Эта дама в течение стольких веков на таких людей производила впечатление, что теперь она сама вправе выбирать, на кого ей производить впечатление, а на кого нет!»

Жизнь после смерти

Рафаэль скончался 6 апреля 1520 года, в возрасте 37 лет, в день своего рождения, пришедшегося на Страстную Пятницу. В Риме судачили, что смерть пришла за ним после активных любовных трудов. Проще говоря, эта булочница выжала из него все соки, художника охватила сильнейшая лихорадка, и он умер, оставив в мастерской незавершённое полотно «Преображение», очередной заказ очередного кардинала, а в своём доме – рыдающую Форнарину. Кардинал впоследствии станет папой Климентом VII, а работу над «Преображением» закончат ученики Рафаэля.

Что же касается Маргариты… Считается, что Рафаэль оставил ей по завещанию некоторые средства, и она ушла в монастырь святой Урсулы, назвавшись там его вдовой. Это одна версия. Согласно другой, после смерти

Рафаэля Маргарита стала известнейшей куртизанкой Рима и жила в своё удовольствие до самой смерти.

Так кем же она была на самом деле? Муза, возлюбленная, жена? Ненасытная любовница, изменница, гулящая девка? Кажется, что речь идёт о двух разных женщинах. Но если говорить о гибели Рафаэля, думается, что залюбила его до смерти не Форнарина. Папа Лев X обременял живописца всё новыми и новыми заказами, с которыми было невозможно справиться физически. Рафаэлю приходилось проводить дни напролёт в подземельях, ведь он был комиссаром по древностям и руководил раскопками в Риме. Сырой воздух оказался губительным для лёгких, а времени на восстановление не оставалось: там начатая картина ждёт внимания, там стройка собора простаивает, а ещё папа требует срочно представить рисунки для ковров, и частные заказчики выстроились в очередь… Не Форнарина, а бесконечная работа и недостаток сна загнали Рафаэля в гибельный тупик, из которого он так и не выбрался.

Маргарита пережила его ненадолго – по мнению историков, послушница, записанная вдовой художника, скончалась в 1520-х годах. По другим сведениям, постаревшую Маргариту Лути – потускневшую жемчужину – спустя годы видели на паперти одного из римских храмов…

Что из вышесказанного правда, не знает никто. Но красота Форнарины осталась в веках – Маргарита смотрит на нас с полотен великого Рафаэля, и как же трудно назвать её затрапезным словом «булочница»!

Скажем иначе. Маргарита Лути. Форнарина. Жемчужина.

«Когда бы не Елена…»

Изабелла Брант, Елена Фоурмен / Рубенс

Великий художник не имеет права быть счастливым человеком. Слишком много счастья вредно для творчества. Питер Пауль Рубенс, на мощных плечах которого зиждется фламандское барокко, долгое время был очень счастлив и, возможно, привык думать, что так будет всегда. Несчастье, постучавшееся в дверь его дома 20 июня 1626 года, носило маску чумного доктора. Изабелла Брант, обожаемая супруга антверпенского живописца, скоропостижно скончалась от чумы.

Буйство жизни

Рубенс, море забвенья, бродилище плоти,Лени сад, где в безлюбых сплетениях тел,Как воде в половодье, как бурям в полёте,Буйству жизни никем не поставлен предел…[5]Шарль Бодлер, автор этих проникновенных строк, быть может, точнее всех критиков выразил те чувства, которые возникают у зрителя перед картинами Рубенса. Там действительно царит буйство жизни: не важно, какой сюжет выбирал живописец и кого он изображал – античных богов, новозаветных мучеников или вполне реальную королеву Марию Медичи, – на его холстах всегда бурлит мощная жизненная энергия, забирающая в единый вихрь обнажённые тела, горы, деревья, животных и даже неодушевлённые предметы. Всё здесь пронизано радостью жизни и восхищением красотой. Это бурное кипение картины Рубенса хранят на протяжении многих столетий. Пусть даже тип женской красоты, которому он поклонялся, давно вышел из моды, его красавицы не утратили ни капли своего очарования. Пышущие здоровьем модели Рубенса выглядят живыми, настоящими, земными: кажется, прикоснёшься к картине и почувствуешь под пальцами не шероховатость красочного слоя, а тёплую женскую кожу.

Современники поговаривали, что Рубенс примешивает к краскам собственную кровь – чем иначе можно объяснить появление этого поистине телесного оттенка? Никто из художников на такое больше не способен – разве что Тициан. И, в далёком будущем, Ренуар. Три мастера, три таких разных художника, каждый по-своему решили задачу, как нужно изображать обнажённое тело, чтобы оно вызывало восхищение, вожделение, желание прикоснуться к холсту, как к женщине.

Питер Пауль Рубенс, бывший в жизни примерным мужем, остался в истории искусств не только как новатор и первопроходец, но и как один из самых эротических художников, умевший запечатлеть момент влечения. Он, кстати, работал с невероятной скоростью, потому и оставил такое грандиозное творческое наследие (ну и ещё потому, что на пике карьеры многое за него делалось помощниками). Ему, как уже было сказано, до поры до времени невероятно везло – наверное, это был один из самых удачливых художников, обласканный фортуной, которая убирала с его пути любые преграды. А ведь начиналось всё непросто… Первые годы жизни Рубенса совпали со временем испытаний – как для его семьи, так и для родины.

Измены семейные и государственные

Задолго до рождения Питера Пауля его отец Ян Рубенс был вынужден бежать из родного Антверпена в Германию: юрист и эшевен, старший Рубенс симпатизировал протестантам, и, когда стало известно, что к Южным Нидерландам приближается безжалостный испанский герцог Альба, направленный королём Филиппом II, чтобы навести порядок в бунтующей провинции, семейство покинуло город. В 1568 году Ян Рубенс, его жена Мария Пейпелинкс и дети Ян Баптист, Бландина, Клара и Хендрик переехали вначале в Лимбург, а затем в Кёльн, где отцу семейства удалось устроиться на службу к штатгальтеру Вильгельму Оранскому-Нассаускому (Молчаливому), а точнее, к его супруге Анне Саксонской. Отец будущего художника стал адвокатом Анны – не слишком красивой и не особенно счастливой женщины.