Полная версия

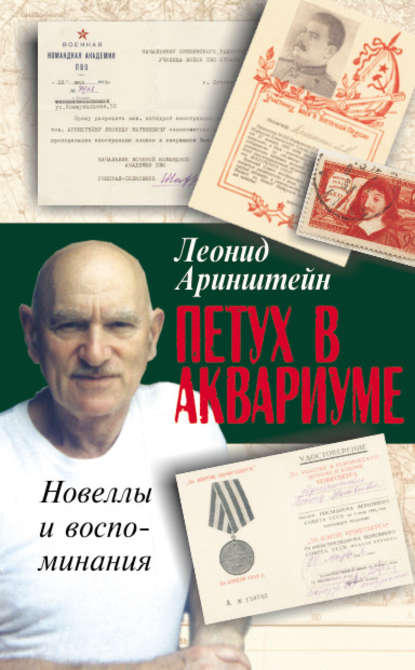

Петух в аквариуме – 2, или Как я провел XX век. Новеллы и воспоминания

– Конечно!

– Знаешь, по-моему, здесь больше вымысла, чем в «Маугли». Там, правда, звери разговаривают, но их повадки, их, так сказать, характеры описаны очень точно. А вот в «Трех мушкетерах» – наоборот, разговаривают все нормально, но то, как описаны действующие лица, очень далеко от истины. Грубые, вечно пьяные солдафоны, которые только и умели, что убивать из-за угла, изображены здесь как тонко чувствующие благородные натуры, какими они никогда не были. А кардинал Ришелье, один из умнейших и образованнейших людей своего времени, может быть, величайший ученый, реформатор и политик Франции, изображен как злобный интриган, которого к тому же все дурачат. Мне, например, в это труднее поверить, чем в то, что Маугли разговаривает с пантерой на понятном им обоим языке.

Борис Леонидович прошел в другую комнату и через несколько минут вышел, держа что-то в руках.

– Вот смотри: почтовая марка с изображением кардинала Ришелье, она издана в этом году во Франции в честь трехсотлетия основанной им Французской академии. Возьми ее себе. И кстати, посмотри внимательнее на лицо этого великого француза.

Когда началась война, я положил эту марку вместе с паспортными фотографиями мамы, отца и деда и пронес в кармане гимнастерки через всю войну и сохранил до сегодняшнего дня. А «Три мушкетера» всё равно остались моей любимой книгой…

Елена Агеевна Котикова – анатом-пушкинист

Года через полтора после нашего переезда в институт у меня появился еще один замечательный воспитатель – Елена Агеевна Котикова.

Елена Агеевна была профессором анатомии в ленинградском Институте физкультуры им. Лесгафта. Будучи человеком наблюдательным, она обратила внимание, что некоторые упражнения выполняются студентами из Средней Азии свободнее, чем европейцами, и даже отдыхать они предпочитают, сидя на корточках. Елена Агеевна связала это с особенностями строения костей ног и суставов у этих народов и написала о своем открытии небольшую научную статью. Бдительные работники Ленинградского горкома быстро поняли, что Елена Агеевна подкапывается под марксистко-ленинско-сталинское учение по национальному вопросу и вообще все это попахивает расовой теорией, взятой на вооружение германским фашизмом.

Ее вызвали и разъяснили, что в соответствии с марксистско-ленинским учением все нации равны и, соответственно, у них равны кости ног и суставы, а так как она в этом, кажется, сомневается, то ей придется поехать в Среднюю Азию на годик-другой, может, больше, чтобы лично убедиться в этом непреложном факте.

Так Елена Агеевна оказалась в Ашхабаде, в туркменском гос. институте физиатрии. Делать ей там было совершенно нечего, изучать суставы у местного населения в свете марксистко-ленинского учения по национальному вопросу было делом явно бесперспективным, и в поисках приложения своей бьющей через край энергии она обратила свой взор на меня. Надо сказать, что помимо суставов у Елены Агеевны было еще одно увлечение – для ленинградских интеллигентов не столь уж редкое, – она страстно любила А. С. Пушкина. И вот уважаемый профессор анатомии начала проводить со мной почти ежедневные беседы о Пушкине.

По правде говоря, я читал стихотворения Пушкина и даже поэму «Полтава» еще до Елены Агеевны. Более того, в Туркменском театре русской драмы я с большим удовольствием смотрел юбилейные постановки «Маленьких трагедий». Эти постановки казались мне тогда потрясающими, и, может быть, так оно и было; во всяком случае, они были безусловно яркими и запомнились мне на всю жизнь. Но Елена Агеевна говорила о чем-то совершенно другом – что с моей точки зрения никак к делу не относилось и совершенно меня не интересовало: в каком доме Пушкин жил, куда ездил, с кем дружил, какая у него была жена, и тому подобную чепуху. Всё это Елена Агеевна иллюстрировала какими-то стихотворениями, которые аккуратно выписывала в специально отведенную для этой цели тетрадку.

Я все это пропускал мимо ушей, хотя уголком сознания понимал, что Елена Агеевна говорит нечто прямо противоположное тому, что, как мне помнилось, говорили в школе. У нее получалось, что Царь Николай очень ценил Пушкина, а Пушкин, в свою очередь, очень любил Царя и даже убеждал своих друзей, которые не очень-то верили в искренность этой любви, что любит его искренне, а не из подхалимажа. По этому поводу Елена Агеевна записала в свою тетрадку стихотворение «Нет, я не льстец…» и очень много на этот счет поясняла. Но в общем-то меня это мало занимало.

Не могу не признать, что Елена Агеевна не была занудой, умела говорить и вести себя так, что было очень даже занятно ее слушать, особенно если не вникать в суть ее слов. И все же моя тупость победила. После двух или трех месяцев занятий по Пушкину Елена Агеевна поняла, что пробудить у меня интерес к чему-нибудь, кроме беготни во дворе и лазанья по плоским туркменским крышам, невозможно. И отступила.

Мы расстались добрыми друзьями, и уже совсем перед войной, когда она вернулась в Ленинград, я бывал у нее. Она жила в домике, входившем в комплекс зданий Академии художеств на Васильевском острове. Жила она вместе с братом, который имел какое-то отношение к этому учреждению. С Еленой Агеевной мы побывали в Русском музее, на Елагином острове, но о Пушкине как-то речь больше не заходила.

Впрочем, лет примерно через пятьдесят, когда я стал серьезно заниматься Пушкиным, в частности, связью его произведений с конкретными фактами его жизни, многое из того, что я открыл для себя, а затем и опубликовал (например, «Николаевский цикл»), каким-то странным образом совпало с тем, что я слышал в детстве от Елены Агеевны.

Школа

Моему высокоинтеллектуальному общению с Борисом Леонидовичем и Еленой Агеевной противостояла, с одной стороны, школа, а с другой – улица. Школа – крайне низким уровнем преподавания, а улица – живостью и привольем.

Когда мы только приехали и жили у Гарриса, меня определили в школу № 2, всего в квартале от дома. Школа находилась во дворе персидской мечети, в бывшем здании медресе. Поскольку я пришел в середине года (мы приехали в декабре, а в январе были каникулы), меня привели в школу только числа двадцатого января. Классный руководитель – звали ее Ольга Максимовна – отнеслась ко мне довольно сдержанно. Это была пожилая тучная женщина с довольно недобрым лицом. Глядя на нее, можно было предположить, что в юные годы она была официанткой, парикмахершей, уборщицей, но только не учительницей.

В классе меня тоже приняли недоброжелательно. В школах вообще недолюбливают новеньких, а тут еще ребята почувствовали отношение ко мне Ольги Максимовны. Так или иначе, но уже где-то недели через две ко мне стал цепляться один из классных заводил. Мы подрались. Я был довольно крепким для своих лет, драться умел неплохо – в Ростове это было обычным делом, – но самый факт был неприятен. Я чувствовал, что другие ученики явно болели за него, а не за меня.

Несколько дней я не ходил в школу. Я вообще избегал ходить туда: делать мне там было, по существу, нечего. Чему я научился в первом классе ростовской школы – прилично считать и писать, – до этого второй класс ашхабадской школы еще не дорос. Единственное, что меня там привлекало, – это сама мечеть. Необычайно живописная, яркая, красивая, мне она тогда казалась красивейшей в мире. Я заглядывал в узкие окошки, смотрел, как персы совершают свой намаз, и это добавляло к общей экзотике, о которой я уже говорил, еще какие-то интересные штрихи.

Через несколько дней опять возникла какая-то конфликтная ситуация, и драться со мной принялись уже два мальчика и довольно сильно меня поколотили, хотя и я их тоже поколотил. Я понял, что это плохо кончится… У меня был тогда друг. Дом, в котором мы жили, как я уже говорил, принадлежал иранцу, работнику персидского консульства в Ашхабаде, у него был сын Джангир моего возраста. Мы как-то подружились. И вот когда я увидел, что там уже два парня со мной подрались, а завтра их может быть три, я попросил Джангира подходить к концу уроков к школе и помочь мне справиться, если на меня нападут. Джангир несколько дней приходил и останавливался у ворот школы и еще позвал своего приятеля. Действительно, через несколько дней на меня налетели уже не два, а три мальчика. Они, конечно, не подозревали, что Джангир со своим приятелем имеют ко мне отношение. Я стал защищаться, и в этот момент Джангир и его друг ринулись к нам, и поскольку мы были гораздо сильнее этих несчастных трех идиотов, мы их легко одолели. Я впервые тогда понял, как дрались в Средние века и что восточный менталитет Джангира абсолютно средневековый: бить, так бить. Я даже попытался сдержать Джангира, но не тут-то было. Он со своим приятелем избил этих трех мальчиков до крови…

Я, понятно, ни в какую школу на следующий день не пошел, но наша Ольга Максимовна кого-то прислала за моими родителями. Родители в школу не пошли, и я им вкратце рассказал о происшедшем. На следующий день Ольга Максимовна пожаловала к нам домой. Папы, правда, не было, была мама. Ольга Максимовна говорит: «Вот, ваш сын устроил дикую драку, избил…» Кто-то среди избитых оказался сыном важного человека в Ашхабаде.

Может быть, это как-то бы и улеглось. Но мама, которая в любое другое время стала бы на сторону учительницы и изрядно бы меня выругала, этого не сделала. По-моему, ей не понравилась хамская манера Ольги Максимовны, и она сказала: «Не знаю, что там у вас в классе делается. На моего сына напали, естественно, он защищался. Если уж те оказались в проигрыше, это их мальчишеское дело». – «Ах, так вы его еще и защищаете! Делайте что хотите, переводите куда хотите, но я его в свой класс больше не пущу».

Когда пришел папа, мама ему все это пересказала, папа возмутился, хотел идти к директору, но я сказал: «Я тоже не хочу идти в этот класс, там нечему учиться. В Ростове я давно уже прошел то, что они сейчас проходят». Не знаю почему, но родители отнеслись к этому достаточно спокойно. С середины марта я перестал ходить в эту школу.

Летом мы от Гарриса переехали в другую часть города, на будущий год я должен был пойти в другую школу, и нужна была какая-то справка. Папа пошел к директору, сказал: «У вас учился мой сын…» Директор, видимо, был не в курсе: во всяком случае, отец принес домой изумительную справку, из которой было ясно, что я прекрасно успевал (в справке были только отличные и хорошие оценки), что я был мальчик-паинька, очень дисциплинированный (по дисциплине было выведено «отлично») и т. д. Я очень легко перевелся в другую школу – № 5.

Эта школа… Если бы я не знал, что в Туркмении не разводят свиней, я бы подумал, что там прежде был свинарник: какое-то приземистое маленькое здание, грязное, темное, спрятанное за неопрятной глиняной стеной. Ученики выглядели как-то беднее и оборванней, чем те, что учились во 2-й школе. Классного руководителя звали Берды Султанович (из чего ясно, что он был туркмен). Я уже привык, что в Ашхабаде в школу можно особенно не ходить. Я и в эту школу особенно не ходил: походил первые две недели, а потом пропускал по пять, по шесть дней. Это было даже незаметно. В школе № 2, в мечети, в классе было человек двадцать пять, а тут по меньшей мере сорок. Если я даже заходил в школу, то урок-два отсиживал, а потом уходил, и никто не замечал. Берды Султанович смотрел на все эти дела сквозь пальцы и родителей не вызывал. По-моему, он даже немного радовался: набилось в классе сорок человек, вот и хорошо, что на одного меньше. Не знаю, были ли это черты туркменского характера или его индивидуальные черты, но он как-то добру и злу внимал очень равнодушно и не оспаривал глупца. Ко мне он относился просто хорошо.

В третьем классе у нас начинали изучать туркменский язык, и я понимал, что хотя бы на эти уроки ходить нужно. Тогда туркменская письменность была на латинском шрифте (позже ее перевели на кириллицу). Я латинский шрифт знал очень хорошо, так как читал по-английски и по-немецки, но для многих ребят, которые там учились, латинский шрифт был камнем преткновения: почти весь учебный год они учились начертанию латинских букв, поэтому у меня было огромное преимущество. Все, что мне надо было для успехов в туркменском языке, – это запомнить несколько туркменских фраз, которые писались этим латинским шрифтом. В основном это были тексты с такими «исконно туркменскими» словами, как, например, «Это трактор» – «Бу тракторы́» или, скажем, «Мой папа колхозник» – «Менин ата колхозчи».

Поскольку я мог все это сказать, в общем получалось, что я хорошо знаю туркменский язык. Во всяком случае, Берды Султанович мне поставил пятерку, и больше я мог уже в школу не ходить. Я и не ходил. Всё свое свободное время я проводил с ребятами на Константиновской улице…

Константиновская улица

Константиновская улица – называя вещи своими именами, это были задворки города, – пыльная, песчаная, широкая. Движения по ней практически не было, разве что два раза в день проезжала какая-нибудь арба с маленьким осликом. Уважающие себя верблюды здесь не появлялись.

Для мальчишеской беготни лучшего места не придумаешь.

За Константиновской других улиц уже не было. Да и она была застроена лишь с одной стороны. На нее выходили хозяйственные постройки института и еще пять или шесть двориков, где жили местные русские.

По другую ее сторону тянулась полуразрушенная глинобитная стена военного городка, выстроенного еще в царское время. В двух местах стена поворачивала под прямым углом к центру города, ограничивая собой начало и конец улицы. Так что вся ее длина была метров 700–800.

Населения на улице было негусто: пять-шесть семей – потомки унтер-офицеров, отслуживших двадцать пять лет в военном городке, которых и вознаградили правом обзавестись своим домиком по ту сторону глинобитного забора.

Дедушка моего приятеля Леньки Орлова – старик Орлов, одноногий инвалид с деревяшкой, с Георгиевским крестом, с черной с проседью бородой – был участником и Турецкой войны 1908 года, и Первой мировой. Вот такие люди там и жили в то время.

Мальчишек на улице было тоже немного: кроме Леньки я помню еще Федьку, жившего в соседнем от Леньки дворе, и братьев Поповкиных – Кольку и Алюху – они жили в последнем на улице доме, если идти от института. Были еще два или три парнишки, но мне они не запомнились. Все мы были почти одного возраста, где-то от девяти до двенадцати лет.

Мы играли в обычные мальчишеские игры – гоняли мяч, что-то еще делали, но любимым нашим занятием была «война». Это была даже не игра, а своего рода образ жизни. Не знаю, чем это объяснить: то ли соседством военного городка с постоянно ухающими выстрелами, то ли генетической памятью потомков бывших солдат и унтер-офицеров, но воинственный дух был как-то органически присущ Константиновской улице.

Мы делились на две группы и начинали воевать – швырять друг в друга камнями, стремясь заставить «противника» отступить в конец улицы. При этом мы заранее уговаривались о правилах игры: ни в коем случае нельзя пользоваться рогаткой или пращой, камни можно было бросать только «от руки», бросаться можно только глиняными камешками, а так называемыми «железными» камнями, то есть кремневыми, нельзя. Договаривались, можно или нельзя прикрываться щитом – у нас у всех были большие фанерные щиты, тщательно разрисованные краской.

Все эти правила мы старались соблюдать. При этом мы, конечно, не только бросались камнями, но и старались уберечься от камней противника и совершали «обходные маневры»: бегали по крышам соседних домов, появлялись с какой-то неожиданной стороны и даже перелезали через стену военного городка. Словом, вели военные действия по полной программе. Продолжаться это могло и два, и три часа, иногда целый день. В общем, мы играли в войну на протяжении двух с половиной лет. Я думаю, что эта беспрерывная игра натренировала нас как в умении метко и далеко метать камни, так и в умении избегать ударов – угадывать по движению руки, куда полетит камень, использовать для укрытия особенности местности: стены, деревья, даже дно арыка. В дальнейшем, поскольку все мы потом оказались на действительной войне, эти навыки пришлись очень кстати.

И еще одну вещь, связанную с этой игрой, я хотел бы отметить. Игра приучала к определенной честности, к войне «по правилам». Я не помню случая, чтобы кто-нибудь нарушил наш уговор. Если мы договаривались не использовать «железные» камни – ни один такой камень не летел. Хотя мальчишки с Константиновской улицы были далеко не ангелы, могли и своровать что-нибудь, что плохо лежит, и обмануть, но в этих вопросах никто никогда ничего не нарушал.

И еще: игра определенно требовала немало ловкости, смелости, сноровки, и далеко не каждый мальчишка мог в ней участвовать, мы далеко не всех принимали, хотя многие к нам просились. Помню, мы не взяли в игру мальчика, решив, что он слишком неповоротлив; не взяли другого, потому что он был слишком медлителен, и, думаю, мы были правы, потому что когда мы приняли в игру моего школьного товарища Эрика Ромашова, ничего хорошего из этого не получилось – Эрик был интеллигентным мальчиком, физически не очень крепким, и в первой же игре он замешкался, не успел прикрыться или увернуться от камня и получил довольно тяжелую травму черепа. Мы, понятно, тут же прекратили игру, отвели его к дежурной сестре в институте, та промыла ему рану, я побежал к нашему институтскому хирургу Минье Ильичу, тот пришел, обработал рану как следует и даже наложил швы. Этот случай только утвердил наше нежелание принимать таких участников игры.

Что касается нас самих, то у нас было, может быть, два-три случая более-менее серьезных травм, а чаще это были легкие ушибы в руку или в ногу. Бывали, конечно, неприятные тяжелые ушибы, которые неделю-другую не заживали, но во всяком случае мы не жаловались и не плакали. И хотя родители мои и других мальчиков ругались на этот счет, но никто не был в состоянии запретить нам играть в войну.

В перерывах между беготней друг за другом, когда мы уже совсем уставали, мы объявляли перемирие на час-другой. Мы собирались вместе и состязались в более спокойной игре: вели так называемый «воздушный бой». В расщелинах стены военного городка жили многочисленные осы, довольно крупные, раза в три крупнее европейских. Когда оса пролетала над нами, мы старались сбить ее камешком. Сейчас в это трудно поверить, но нам удавалось за день сбить на лету трех-четырех ос.

Другой забавой, тоже связанной с «войной», были набеги на военный городок. Перебраться через стену, выходившую на нашу улицу, было нетрудно, а сразу по ту сторону стены находился специально вырытый широкий ров, в котором было тренировочное стрельбище, по-видимому, тоже оставшееся с царских времен. Там почти ежедневно проходили учебные стрельбы, и когда мы слышали, что они кончаются и солдаты уходят, мы сразу же перебирались через стену, прыгали в этот ров и выискивали гильзы от стреляных патронов – красивые такие, латунные, красноватые гильзы. Эти гильзы были очень нужны красноармейцам: они отчитывались ими за стрельбу, но гильзы обычно терялись где-то в песке, во время стрельбы солдаты не очень-то думали о них, и после их ухода довольно много гильз оставалось. Мы отдавали гильзы солдатам, а они за это разрешали нам пострелять из боевой винтовки по мишеням, изображавшим японских самураев.

Мишени были старые, тридцатилетней давности, изготовленные еще во время Русско-японской войны 1904/5 года. И вот теперь, после столкновений с японцами у озера Хасан и на Халкин-Голе (1934–35), они снова оказались востребованы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

«Вы знаете, я немного говорю по-английски».

2

«Так что же ты все время молчал!» – «Не знаю». – «Ну, парень, ты, я вижу, настоящий британец».

3

Внутрипартийный дисциплинарный орган.