Полная версия

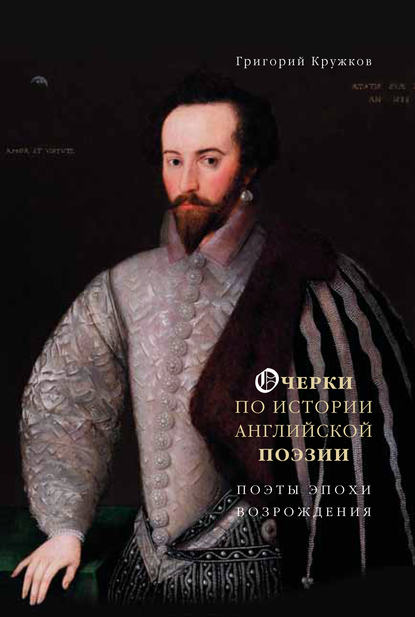

Очерки по истории английской поэзии. Романтики и викторианцы. Том 2

В Китсе солярное начало выражено, пожалуй, не в меньшей степени, чем лунное. О его стремлении к шекспировской объективности мы уже говорили. В другом письме он так излагает свой творческий метод: «Образы должны подыматься, двигаться и заходить перед ним (читателем) естественно, как солнце, должны озарять и угасать в строгой торжественности и великолепии, оставляя его в роскошном сумраке». Венцом творчества Китса и ярчайшим примером этого принципа остается ода «К Осени», о которой мы еще будем говорить, но он нашел воплощение и во многих других произведениях Китса, например в его явно «солярном» сонете: «За полосою долгих дней ненастных…». Потому что этот сюжет опять-таки таинственно связан с Пушкиным.

Поздний период творчества Пушкина знаменуется поиском и устройством своего дома. Окончился период странствий. В личной, домашней жизни надеялся поэт обрести «покой и волю», синонимичные счастью, и возможность творить. Не случайно в эти годы он проникновенно переводит «Гимн Пенатам» Саути:

…Хоть долго был изгнаньем удаленОт ваших жертв и тихих возлияний,Но вас любить не остывал я, боги,И в долгие часы пустынной грустиТомительно просилась отдохнутьУ вашего святого пепелищаМоя душа –Он пишет стихотворение «Вновь я посетил…», предположительно связанное со хрестоматийным стихотворением Вордсворта «Тинтернское аббатство». Само пушкинское начало «из-за такта», по нашему мнению, связано с анжамбеманами Вордсворта в начале «Тинтернского аббатства»[17]:

Пять лет прошло; пять лет и вместе с нимиПять долгих скучных зим! Ивновъя слышуШум этих струй, бегущих с высей горных,Журча, в долину мирную. – И вновьЯ вижу эти сумрачные скалы…[18]Пушкинское обращение к английским поэтам в последние годы жизни так или иначе связано с темой дома и возвращения. Корабль Медока с распущенными парусами возвращается из Америки в родные «Уаллы», звучит гимн Пенатам, поэт посещает места, связанные в протекшей молодостью. Вспомним: «Юность не имеет нужды в at home, зрелый возраст ужасается своего уединения…» Такова была его программа продолжения стихотворения «Пора, мой друг, пора…»:

Блажен, кто находит подругу – тогда удались он домой. О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню – поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические – семья, любовь, etc. – религия, смерть.

Пушкин не знал, что такая программа уже реализована и такие стихи написаны. Это сонет Китса «After dark vapours have oppressed our plains», который кончается так:

And calmest thoughts come round us – as of leavesBudding – fruit ripening in stillness – autumn sunsSmiling at eve upon the quiet sheaves –Sweet Sappho's cheek – a sleeping infant's breath –The gradual sand that through an hour-glass runs –A woodland rivulet – a Poet's death.В буквальном переводе: «И самые безмятежные мысли обволакивают нас – нам грезятся распускающиеся почки – плоды, зреющие в тишине – улыбка осеннего закатного солнца над мирными снопами – нежная щека Сафо – дыхание спящего младенца – медленный песок, утекающий в стеклянных часах, – ручеек в лесной глуши – смерть Поэта».

Две «осени»Осеннее солнце, глянувшее на нас в сонете «After dark vapours…», разворачивается всеми своими красками в оде «К Осени». Парадоксальным образом этот шедевр романтической поэзии целиком выдержан в духе классицизма. Каждая из трех строф так же стройна и гармонична, как и композиция оды в целом. Образы, в полном соответствии со словами поэта, поднимаются, двигаются и заходят перед нами естественно, как солнце, «озаряя нас и угасая… в строгой торжественности и великолепии». В центре оды аллегорические Осень, Лето и Весна (все с большой буквы). Каждая строфа начинается с образов полноты: зрелости плодов (I), собранного урожая (II), музыки (III), а заканчивается намеком на расточение, конец, уход. Но лишь намеком; общее впечатление – торжественного благодарственного гимна.

В весенних одах – даже в самой уравновешенной из них, «Оде Греческой Вазе» – чувствовалась горечь и боль («Любви, родившись, гибнуть без отрады»). В оде «К Осени», написанной всего лишь тремя месяцами позже, все преодолено, смолото на мукомольне сердца, преображено в текучее золото поэзии.

Невольно напрашивается сравнение с «Осенью» Е. Баратынского. Величайшее стихотворение Баратынского, написанное в зрелые годы, есть величайшее «нет» природе и жизни: «Перед тобой таков отныне свет, / Но в нем тебе грядущей жатвы нет!» Ода Китса – его таинственное «да». Ответ, купленный дорогой ценой.

Есть две русских версии оды «К Осени», и поистине нелегко решить, которая из них лучше. Вот перевод Самуила Маршака:

К осени

Пора туманов, зрелости полей,Ты с поздним солнцем шепчешься тайком,Как наши лозы сделать тяжелейНа скатах кровли, крытой тростником,Как переполнить сладостью плоды,Чтобы они, созрев, сгибали ствол,Распарить тыкву в ширину гряды,Заставить вновь и вновь цвести сады,Где носятся рои бессчетных пчел, –Пускай им кажется, что целый годПродлится лето, не иссякнет мед!Твой склад – в амбаре, в житнице, в дупле.Бродя на воле, можно увидатьТебя сидящей в риге на земле,И веялка твою взвевает прядь.Или в полях ты убираешь рожьИ, опьянев от маков, чуть вздремнешь,Щадя цветы последней полосы,Или снопы на голове несешьПо шаткому бревну через потокИль выжимаешь яблок терпкий сокЗа каплей каплю долгие часы…Где песни вешних дней? Ах, где они?Другие песни славят твой приход.Когда зажжет полосками огниНад опустевшим жнивьем небосвод,Ты слышишь: роем комары звенятЗа ивами – там, где речная мель,И ветер вдаль несет их скорбный хор.То донесутся голоса ягнят,Так выросших за несколько недель,Малиновки задумчивая трельИ ласточек прощальный разговор!В заключительной строфе я бы отметил не только две последние прекрасные строки, но и третью от конца, с неминуемым ударением на «так», сообщающим строфе особую, «отцовскую» или «материнскую», интонацию удивления: «Так выросших за несколько недель…» Да что говорить, весь перевод – чудо! Тем интереснее сравнить его с переводом Бориса Пастернака, сделанным на несколько лет раньше, в 1938 году:

Ода к осени

Пора плодоношенья и дождей!Ты вместе с солнцем огибаешь мызу,Советуясь, во сколько штук гроздейОдеть лозу, обвившую карнизы;Как яблоками отягченный стволУ входа к дому опереть на колья,И вспучить тыкву и напыжить шейкиЛесных орехов, и как можно долеРастить последние цветы для пчел,Чтоб думали, что час их не прошелИ ломится в их клейкие ячейки.Кто не видал тебя в воротах риг?Забравшись на задворки экономии,На сквозняке, раскинув воротник,Ты, сидя, отдыхаешь на соломе;Или, лицом упавши напередИ бросив серп средь маков недожатых,На полосе храпишь, подобно жнице;Иль со снопом одоньев от богатых,Подняв охапку, переходишь брод;Или тисков подвертываешь гнетИ смотришь, как из яблок сидр сочится.Где песни дней весенних, где они?Не вспоминай, твои ничуть не хуже,Когда зарею облака в тениИ пламенеет жнивий полукружье,Звеня, роятся мошки у прудов,Вытягиваясь в воздухе бессонномТо веретенами, то вереницей;Как вдруг заблеют овцы по загонам;Засвиристит кузнечик; из садовУдарит крупной трелью реполов;И ласточка с чириканьем промчится.Бросается в глаза обилие необычных слов. В частности: «мыза» – старопетербургское «дача» или «хутор» (взято из эстонского или финского языка), «экономия» – тоже хутор, но уже в применении к немецким колонистам на юге России. Так Пастернак создавал отстранение, «нерусский» колорит стихов.

Обратимся к последней строфе. Как зримо и точно сказано о тучах мошкары, вытягивающихся в воздухе «то веретенами, то вереницей»! Вместо малиновки в предпоследнюю строку залетает «реполов» (согласно словарю, то же, что коноплянка). И самое разительное – полное отсутствие эмоционально окрашенных слов. У Маршака, как мы помним, их было три: «скорбный», «задумчивый», «прощальный»… Тут уже впору глядеть в оригинал. У Китса – только одно печальное слово: «gnats mourn» – комары заунывно звенят, в двух же последних строках сказано просто:

The red-breast whistles from a garden-croft;And gathering swallows twitter in the sky.(Малиновка свистит с огорода,И собирающиеся в стаи ласточки щебечут в небе.)Итак, что скажет простая арифметика? Эмфатической лексики: у Китса – 1 шт., у Пастернака – 0, у Маршака – 3. Пастернак, по-видимому, полагал, что ореола названия («Ода к осени»), витающего над стихотворением, достаточно, – оставив несказанное на догадку читателю. Маршак, не удержавшись, добавил «жалостливых слов», аукнувшись с Жуковским и Греем. Я очень люблю его перевод. Но с чисто арифметической точки зрения Пастернак ближе к оригиналу.

Уроки английскогоВпервые серьезно взяться за английский язык Пастернак решил осенью 1913 года. В сборник «Сестра моя – жизнь» войдет стихотворение «Уроки английского»:

Когда случилось петь Дездемоне, –А жить так мало оставалось, –Не по любви, своей звезде, она –По иве, иве разрыдалась.К сожалению, мы не знаем имени учительницы, у которой он брал уроки; известно лишь, что это была англичанка-гувернантка, работавшая одно время в семье Высоцких. Несомненно одно: к языку гордых бриттов ученика влекла прежде всего поэзия (как и Пушкина, учившего английский сперва ради Байрона, потом ради Шекспира). В январском письме Локсу Пастернак выписывает отрывок из письма Китса Джону Рейнольд су. Ситуация зеркальная: через сто лет одна пара друзей отражается в другой. «Дорогой Костя», – начинает письмо Пастернак, а в выписке идет: «Дорогой мой Рейнольде». Впрочем, Борис затушевывает симметрию с удивительной деликатностью: он не только извиняется за «безвкусицу перевода» (!), вызванную поспешностью и тем, что книгу нужно вернуть «через два часа» (значит, очень понравилось, если выпросил на такой краткий срок), но и объясняет саму выписку своим удивлением от сходства мыслей Китса с «образом жизни» своего друга. Мы же, читая, удивляемся сходству этих мыслей с философией самого Пастернака. Перевод (действительно шероховатый, но отнюдь не «безвкусный») звучит так:

У меня явилась мысль, что человек мог бы провести жизнь в сплошном наслаждении такого рода: пусть он прочтет в один прекрасный день какую-нибудь страницу, исполненную поэзии, или страницу утонченной прозы, пусть он отправится затем бродить без цели, не оставляя мысли об этой странице, пусть он согласует с нею свои мечты, размышляет о ней, сживется с ее жизнью, пророчит, на ней основываясь, и видит ее во сне ‹…› как сладостно будет ему это ‹…› усердное бездействие. И никогда скупое это пользование великими книгами не будет каким-то видом неуважения к писателям. Потому что почести, оказываемые людьми друг другу, – может быть, одни пустые безделицы в сравнении с благодеянием, совершенным великими творениями при их только пассивном существовании. ‹…› В последнее время мне кажется, что каждый может, подобно пауку, выткать изнутри, из самого себя, свою воздушную цитадель.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Перевод Э. Шустера

2

Дословный перевод. См. «Строки, написанные на расстоянии нескольких миль от Тинтернского аббатства…».

3

Здесь и далее, где переводчик не обозначен, перевод принадлежит автору статьи.

4

В 1930-х годах эти вопросы снова прорезались в трагической поэзии обэриу-тов: «Страшно жить на этом свете, / В нем отсутствует уют, / – Ветер воет на рассвете, / Волки зайчика грызут». – Н. Олейников.

5

Перевод А. Н. Горбунова (с небольшой редактурой. – Г. К.).

6

Напомним цитату полностью: «Ты спрашиваешь, какая цель у Цыганов? вот на! Цель поэзии – поэзия, как говорит Дельвиг (если не украл этого)». А. С. Пушкин -В. А. Жуковскому, 20-е числа апреля 1825 г.

7

Перевод Игн. Ивановского.

8

В сатире «Питер Белл Третий» (1819; опуб. 1839).

9

Перевод О. Седаковой.

10

Дословный перевод двух последних строк стихотворения.

11

Сонет «Житейские темы».

12

Сонет «Глядя на островок цветущих подснежников в бурю».

13

Джон Ките. «К Одиночеству». Дословный перевод.

14

«Человек – только прах» (дословно: «трава»; англ.).

15

«It was a poet's house who keeps the keys / Of Pleasure's temple».

16

Можно найти и еще одно вполне логичное (естественно-научное) объяснение связи любви и сна. Среди ряда фундаментальных потребностей человека наряду с половым инстинктом и потребностью в воде и пище есть еще и потребность в сне, столь же необходимом для жизни, как пища. Во сне мы проводим значительную часть суток. И вот что существенно: во время сна человек не способен к обороне, беззащитен перед любым врагом. Выходит, что в число наших основных потребностей входит и безопасность во время сна. Человек, ночевавший в лесу, забирался на дерево или разводил костер, чтобы не попасть в лапы хищников. Воспоминание этих первобытных страхов глубоко укоренилось в подсознании и часто всплывает в наших кошмарных снах. Может быть, и любовь – лишь стремление найти такого человека, которому можно было бы доверить себя спящего – беспомощного и беззащитного.

17

Полное название стихотворения Вордсворта звучит так: «Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey, on Revisiting the Banks of the Wye During a Tour, July 13, 1798» («Строки, сочиненные в нескольких милях от Тинтернского аббатства, при вторичном посещении берегов реки Уай 13 июля 1798 года»).

18

Курсив мой. – Г. К.