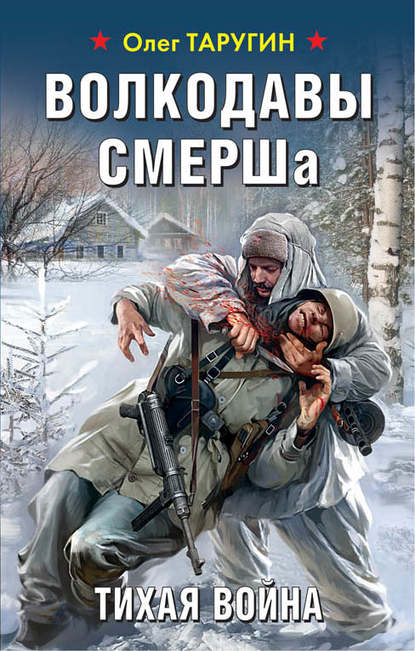

Полная версия

Волкодавы СМЕРШа. Тихая война

Но вопросов пока никто не задавал.

– Есть и еще один момент. Если точкой выброса является именно Хотьково, то при поиске следует помнить, что местность не только лесистая, но и болотистая, особенно в районе рек Воря и Пажа. Совсем недавно шли сильные дожди, а мороз ударил меньше недели назад. Болотина на всю глубину еще не промерзла, только поверху, и это следует обязательно учитывать. Диверсанты этого наверняка не знают и могли приземлиться прямо туда. Со всеми вытекающими для них последствиями, сами понимаете. Если при них имелись контейнеры со снаряжением или взрывчаткой, могли и утопить. Даже если нет, то уж темп движения наверняка значительно снизится. Главное, самим в трясину не угодить. Так что с картами работайте внимательно.

«Первый» выдержал небольшую паузу и закончил инструктаж:

– Таким образом, вам надлежит любой ценой предотвратить подрывные действия противника на нашей территории. На всякий случай считайте, что диверсанты и на самом деле разделились на два отряда – разбираться, так ли это, придется исключительно на месте. У всех поисковых групп будут с собой радиостанции, сеансы связи каждые три часа, при необходимости – радировать немедленно. Карты связи радисты получат на руки. Ориентировочный срок операции – сутки, но сухие пайки возьмете на два дня. У вас час на сборы и подготовку снаряжения и оружия. Время пошло с этой минуты. Разойдись.

В каждую группу входило пятеро бойцов. Всем выдали теплые ватные комбинезоны и белые маскировочные халаты – в лесу уже лежал снег. Сухпай, вода, боеприпасы, фляга спирта, аптечки. Карта местности, радиостанция. Из оружия брали «ППД-40», к которым курсанты уже успели привыкнуть, и пистолеты или револьверы по желанию. В принципе, можно было вооружиться и трофейным оружием, никакого запрета на это не имелось, но большинство курсантов предпочло отечественные образцы. У всех ножи, основной и запасной, и гранаты, как «РГД-33», так и оборонительные «Ф-1», более мощные и простые в использовании. Кроме того, «эфки» отлично подходили и для быстрого изготовления минных ловушек, чего никак нельзя было сказать про «тридцать третьи».

С теми отрядами, которые должны были перекрыть наиболее опасные направления и, по мнению командования, имели больше шансов на встречу с парашютистами, пошли инструкторы. Группу Гулькина – а старшим назначили именно его – к их числу не причислили. Не то чтобы Александра это особенно задело, но крохотный червячок обиды в душе шелохнулся: не доверяют, что ли? Или считают не до конца подготовленным? Впрочем, младший лейтенант быстро выбросил дурные мысли из головы: самоконтролю их тоже учили, и учили хорошо. Главное – выполнить боевой приказ, остальное неважно. Всякими разными никому не нужными рефлексиями пусть другие страдают.

Вместе с ним на первое в новом качестве задание шел младлей Паршин, с которым они сдружились еще в сентябре, после того памятного учебного боя, и еще трое бойцов. Серега Максимов был, как и они с Костей, пограничником. Судьба его оказалась типичной для судеб десятков и сотен красноармейцев, вступивших в войну в самые первые ее часы. Его застава держалась до ночи 24 июня, после чего пришел приказ отступить. Старшина Максимов со своим пулеметом до последнего патрона прикрывал отход товарищей, пока не был контужен близким разрывом. В бессознательном состоянии попал в плен, но по пути к фильтрационному лагерю – или куда там вели гитлеровцы по пыльной обочине толпу израненных, некоторые едва на ногах держались, красноармейцев? – вместе с одним из бойцов бежал, во время привала зарезав ближайшего конвоира припрятанным в голенище сапога штыком и захватив его карабин.

Преследовать немцы не стали, боясь, что взбунтуются остальные пленные, лишь не слишком прицельно постреляли вслед. Лесами пробирался к своим, добравшись до линии фронта лишь в первых числах июля. По пути ухитрился отправить к праотцам еще троих фашистов, гауптмана и сопровождавших его солдат, у которых на глухой лесной дороге сломалась машина. К сожалению, в этом бою погиб его товарищ, с которым они бежали из плена. Захватив офицерскую полевую сумку и оружие, лейтенант забрал у всех документы и поджег автомобиль, на следующий день добравшись до своих. После недолгого разбирательства попал в учебный центр.

Старший сержант Виктор Карпышев, 27-я стрелковая дивизия, перед самой войной прикрывавшая вместе с погранцами участок госграницы по линии Граево – Августово – Сухово. Можно сказать, земляк. Не по месту рождения – по службе. Практически за спиной стоял, их тылы прикрывая. Несколько дней 27-я СД героически сражалась против двух пехотных дивизий вермахта и в конечном итоге практически в полном составе полегла, прикрывая отход частей 3-й армии. Оказавшиеся в окружении бойцы вместе с оружием отдельными группами ушли в леса и выходили к линии фронта до самого августа, партизаня и проводя в немецком тылу диверсионные акции. Поскольку боеприпасы, перевязочные средства и продовольствие закончились почти сразу, все это забирали у противника.

Из засад обстреливали и забрасывали гранатами вражеские колонны, нападали на расположившихся на ночлег фашистов, резали провода телефонной связи и валили придорожные столбы, подручными средствами минировали дороги. А однажды, обнаружив в зарослях на опушке леса наспех закиданный ветками грузовик с пушкой-«сорокапяткой» на прицепе, группа окруженцев под командованием Карпышева устроила самую настоящую артиллерийскую засаду. Снарядов, правда, оказалось немного, всего полтора ящика, но бойцы, дождавшись прохождения немецкой колонны, ухитрились поджечь, стреляя в борт прямой наводкой (панорамы у пушки не имелось), два легких танка и несколько автомашин… К тому времени, когда гитлеровцы всерьез озаботились контрпартизанской борьбой и начали прочесывать леса, большая часть бойцов уже вышла к своим. В начале осени 27-ю СД официально расформировали, разбросав немногих уцелевших по другим подразделениям. Карпышев попал в тренировочный центр УОО.

И, наконец, Иван – или Ион, как было записано в метрике о рождении, – Лупан. Самый молодой и, пожалуй, самый необычный курсант спецкурсов. Простой молдавский парень из советской Бессарабии, в сороковом освобожденной от румынского оккупационного режима. Перед войной был призван в РККА, стал снайпером, успев окончить курсы точного выстрела. Участник обороны Одессы с первого дня. В конце августа, когда противник захватил его родное село, самовольно покинул позиции с оружием в руках и пропадал двое суток. Вернулся, утверждая, что уничтожил из засады десять румынов, включая двух офицеров. И еще пару солдат зарезал штыком, уходя от преследования. Последнее походило на правду, поскольку с собой он и на самом деле принес их смертные жетоны и документы со следами крови.

О причинах своего поступка ничего сказать не смог, только пожимал плечами и повторял, что «иначе поступить не мог» и «это им за родителей». Разумеется, парня сразу арестовали, отправив в особый отдел Южного фронта как дезертира. Но пришедшая из вражеского тыла разведгруппа неожиданно подтвердила, что неизвестный снайпер и на самом деле расстрелял штаб румынского пехотного батальона вместе с охраной; количество погибших также примерно совпадало. Несмотря на это, Лупан однозначно отправился бы под трибунал, и хорошо, если б все закончилось штрафной ротой, а не расстрелом, не окажись в тот момент поблизости одного из сотрудников УОО. С полчаса поговорив с арестованным снайпером наедине, он твердо заявил, что забирает бойца с собой. Собственно, никто и не спорил – меньше проблем. А то решай тут, то ли герой, то ли дезертир и перебежчик. Тем более, под румынами жил, кто ж его знает, может, завербованный…

Их пятерка сдружилась еще на тренировках. Не сразу, конечно, постепенно, день за днем. Инструкторы подобному не только не препятствовали, но и, наоборот, ненавязчиво подталкивали бойцов к созданию коллектива. Поскольку с самых первых дней обучения говорили: боевая группа должна сработаться, притереться друг к другу, словно шестеренки единого механизма. «Отлаженного, словно швейцарские часы», как порой говорил Старик. Швейцарских часов Гулькин отроду не видал, но общий смысл уловил. Хотя ему ближе было иное сравнение: как патроны в обойме. Поскольку ежели один перекосит, то и от остальных никакой пользы не будет, покуда затвор не передернешь да бракованный боеприпас не выкинешь…

До точки, откуда предстояло начинать поиск, курсантов доставили на тентованных грузовиках. Александр так и не понял, откуда командование за несколько часов разжилось сразу полудесятком полуторок в дополнение к тем трем «ГАЗ-АА», что составляли собственный автопарк тренировочного лагеря, но транспорт оказался весьма кстати. И уже в восемь часов утра, серого и ветреного, с затянувшими небо низкими свинцовыми тучами, то и дело сыплющими мелким снежком, бойцы, в крайний раз проверив снаряжение и оружие, углубились в нахохлившийся в ожидании настоящих морозов лес…

Глава 4

Загорский район Московской области. Ноябрь 1941 годаПервый час Гулькин гнал отряд быстрым шагом, стремясь как можно скорее выйти в квадрат поиска. Младший лейтенант прекрасно понимал, что немцы, и без того имеющие фору во времени, на месте сидеть не будут. Шли цепочкой, выдерживая положенную дистанцию и ступая след в след, Александр – первым, Паршин – замыкающим. Десятикилограммовую рацию тащил идущий между Карпышевым и Максимовым здоровяк Лупан, как самый физически крепкий. Толщина снежного покрова едва достигала десяти сантиметров, так что передвигаться было несложно. Вот если б заснежило всерьез – тогда да, могли возникнуть проблемы. Поскольку ходить на лыжах их пока не учили, а до войны как-то не довелось. Зато и следов не скроешь, как ни маскируй.

В начале второго часа младлей остановил бойцов на короткий отдых, заодно сверившись с картой. Все, они на месте, можно начинать поиск. Судя по карте, парой километров южнее располагалась лесная дорога, непонятно куда ведущая (точнее, ни с того ни с сего внезапно обрывавшаяся), а северо-восточнее – те самые приречные заболоченные поляны, о которых предупреждал «Первый». Идти в том направлении? Стоит ли? Если парашютисты и десантировались на болото, за прошедшее время они оттуда всяко убрались. Вот только куда именно? Куда?

Гулькин задумчиво закусил губу, с досадой подумав, что поиск вражеских диверсантов представлялся ему как-то иначе. Погоня, возможно, даже перестрелка и, наконец, захват. А так… пойди их сыщи в этом однообразном лесу.

– Бойцы, обследовать местность в радиусе полукилометра. Сбор здесь через пятнадцать минут. Двигаться скрытно, лишних следов не оставлять, подлесок не ломать, снег с кустов не сбивать, глядеть в оба. В общем, сами знаете, ученые. Рассыпались, орлы.

Невеселые мысли вовсе не мешали Сашке плавно двигаться вперед, аккуратно передвигаясь между кустами. Под подошвами едва слышно поскрипывал прихваченный морозцем снег, взгляд плавно, как учили, скользил справа налево, фиксируя малейшее несоответствие или странность. Но пока никаких странных несоответствий не обнаруживалось: лес и лес. Именно такой, каким и надлежит быть подмосковному лесу в конце осени – начале зимы. Местами труднопроходимый, с присыпанными снегом буреломами и оврагами, местами самый обычный, с черными, с наветренной стороны выбеленными снегом стволами сбросивших листву деревьев и густым подлеском. И ничего, просто ничегошеньки необычного… СТОП! Александр остановился, словно натолкнувшись на невидимую стену. Какая-то мелкая деталь, отмеченная периферическим зрением, на которую мозг отреагировал с небольшим, в секунду примерно, запозданием…

Заученно присев, Гулькин выставил перед собой автомат и медленно осмотрелся. Куст. Да, именно этот куст в пяти метрах справа и привлек его внимание. А почему привлек? Что с ним не так, с кустом? Да вот что: одна из склонившихся к земле веток с несколькими скукожившимися от холода бурыми листочками была ГОЛОЙ, без снега. В точности как и бывает, когда проходивший мимо человек, не заметив, толкнул ее плечом или локтем, сбивая снеговую шапку. Нет, может, конечно, и ветер или какой-нибудь лесной зверек, но…

Боясь спугнуть удачу, младший лейтенант осторожно, не делая резких движений, особенно хорошо заметных в голом зимнем лесу, подобрался ближе. Поднырнул под ветку, внимательно глядя под ноги. Есть, не ошибся! След. Присыпанный сбитым снежком снег с характерным отпечатком немецкого прыжкового ботинка. Дугообразный, словно распластанная буква «л», протектор подошвы, именно такой, как им показывали на занятиях. Точнее – СЛЕДЫ, поскольку десантники шли, как и их преследователи, наступая в одно и то же место. Этому Александра еще в пограничниках неплохо учили, различать отпечаток ноги одного прошедшего человека от нескольких, идущих след в след. Сколько их было? Сложный вопрос, почву уже прихватил мороз, земля затвердела, так что по глубине продавливания не особенно и разберешь. Но явно, что не один или двое; как навскидку – от пяти до десятка, точнее никак не определишь. Да это сейчас и неважно, главное, НАШЛИ!

Перекинув под руку автомат, Александр несколько раз легонько стукнул ножом по кожуху ствола. Звук, хорошо различимый вблизи, но трудноопределимый даже на небольшом расстоянии. Спустя пару минут бойцы отряда собрались вокруг командира, разглядывая находку.

– Повезло нам, мужики, так что ноги в руки – и вперед. Они тут недавно прошли, часа два от силы, поэтому преследуем. – Гулькин снова развернул карту, держа поверх нее руку с компасом на запястье. – Интересно, куда они идут?

– Думаю, сюда, командир, – неожиданно сказал Карпышев, уверенно ткнув пальцем в ничем не примечательную точку, неподалеку от которой обрывалась та самая лесная дорога. – Хутор тут, заброшенный. Уж лет двадцать как.

– Какой еще хутор? – удивленно вскинул брови младший лейтенант, с недоверием взглянув на товарища. – На карте ведь нет ничего? Откуда знаешь?

– Так это… – пожал тот плечами. – Я ж сирота, родителей беляки убили. Детдом у нас тут был, неподалеку, верстах в семи. Мы в эти леса частенько с пацанами ходили, то в походы с вожатым, то просто так, самоходом. Однажды на хутор и наткнулись. Потом еще несколько раз туда сбегали, картохи там испечь, папироской побаловаться, пока старших нет. Ну и по чердакам да подполам лазили, все думали клад найти, – старший сержант смущенно улыбнулся.

– И как, нашли? – рассеянно осведомился Гулькин, продолжая изучать разложенную на колене карту.

– Да где там… Как-то раз едва насмерть не убился: перекрытие сгнило, вот я с чердака вниз и навернулся. Пацаны насилу в себя привели. Сейчас та изба, небось, и вовсе без крыши осталась.

– А чего раньше не сказал, что места знакомые?

Бывший пехотинец снова пожал плечами:

– Так я карту только сейчас увидел, ты ж ее раньше не показывал, командир. Загорский район, он большой, и лесов в нем полно. Откуда мне было знать? В грузовик посадили, привезли, выгрузили. Сейчас вот только и сориентировался.

– Ладно, понял, – буркнул Сашка. – И все-таки, Витя, как такое может быть, что на карте ничего не обозначено?

– Да вот хотя бы как, – хмыкнув, старший сержант указал на отпечатанные на полях исходные данные. – Карта-то сорокового года, а хутор больше двух десятков лет как брошен. Вот, видать, и не стали никакой отметки делать. А дорогу зачем-то оставили. У немцев же карты наверняка более старые, потому они о нем и знают. Кто ж ихних картографов разберет? Может, они свои трехкилометровки еще с наших дореволюционных копируют, как раз по срокам примерно подходит.

– Допустим. А что немцам там делать, как считаешь?

– Сушиться, что ж еще, – криво усмехнулся боец. – Командир, сам погляди, откуда они идут? Аккурат со стороны болотины, как по ниточке. Видать, ухнули-таки в водичку, кое-как выбрались да и ищут место, где отсидеться. Помнишь, о чем товарищ «Первый» на построении говорил? Так я его слова немного поясню: там вдоль рек идут такие луговины, которые после хороших дождей в самое настоящее болото превращаются. По пояс как минимум, а где и по грудь. А дожди в прошлом месяце были, сам помнишь, и хорошие. Ежели их морозцем прихватит да снежком припорошит – чистое поле. Сверху – идеальное место для высадки. А как ногами коснешься, так и провалишься. Особенно когда с парашютом падаешь. Фрицы-то, конечно, выберутся, тут не Белоруссия и не Карелия, даже и с головкой не булькнут, но в мокрых комбезах да по такому морозцу – сам понимаешь, каково. Плюс, если вместе с ними еще и транспортные контейнеры сбросили, то пиши пропало. Если и вытащат, то только случайно – ежели совсем рядышком упал. Ну, а коль далеко, то с концами. Вот как-то так, командир.

– Да ты просто кладезь полезной информации… – добродушно пробурчал Гулькин, в душе ликуя. Вот оно, значит, как обернулось! Командование их во второстепенный по значимости квадрат отправило, а они, и двух часов не прошло, уже диверсантов обнаружили и на след встали! Везет!

– Значит, так, товарищи бойцы! В максимальном темпе выдвигаемся к хутору, где производим разведку и захват вражеской диверсионной группы. Идем прежним порядком, по дороге бдительности не теряем, противник мог оставить минные ловушки. Витька, сколько дотуда?

– Километра три, не больше. За час управимся.

– Вперед, мужики!

– Командир, – неожиданно подал голос тот, кого Александр меньше всего ожидал услышать: обычно молчаливый Лупан.

– Ваня, что? Некогда время терять.

– Нашим сообщить нужно. Товарищ «Первый» приказал, – по-русски Иван говорил почти без акцента, хоть родился и вырос в Бессарабии, лишь излишне мягко, «по-молдавски», произносил букву «л», – что в экстренном случае на связь выходить немедленно.

Несколько мгновений Гулькин колебался, затем принял решение:

– Ты ж за две минуты антенну не размотаешь? А нам время терять категорически невозможно, вдруг фашисты с места снимутся да уйдут? Вот доберемся до хутора, убедимся, что там они, – тогда и радируем. Вдруг мы ошиблись, нет там никого и не было? Нехорошо выйдет. Это приказ!

– Добро, – невозмутимо согласился Лупан, закидывая на плечи лямки вымазанной в маскировочных целях белилами радиостанции.

– Двинули, мужики, время поджимает…

* * *До заброшенного хутора добрались быстро. По пути обнаружили несколько наспех прикопанных окурков от немецких сигарет и обертки от шоколада: парашютисты делали короткий привал. Здесь фрицы наследили куда сильнее, однако точно определить, сколько их было, все равно не удалось. Но явно не меньше десятка, что вполне укладывалось в общую картину: если десант насчитывал как минимум роту, то и отдельные группы должны быть достаточно многочисленными. Придя к этому выводу, Гулькин лишь зло заиграл желваками – десять подготовленных десантников против пяти курсантов! Многовато. Ну, да ничего, справятся. Сдюжат, куда деваться, не помощи же просить? Стыдно… да и когда еще та помощь подойдет. Так что сами, все сами.

И отдал приказ продолжить движение.

Расположившись в пределах видимости, замаскировались и с полчаса наблюдали, пытаясь определить, есть ли там немцы. По всему выходило, что есть. И следы вели в правильном направлении, и снег на просевшем крыльце единственного более-менее сохранившегося дома оказался истоптан, да и дверь недавно определенно открывали. В целом же хутор был так себе – одно название. Хуторок, скорее. До того как его покинули люди, поселение насчитывало три подворья; сейчас же полностью уцелела всего одна изба да расположенный неподалеку покосившийся сарай. Или курятник там какой-нибудь – в подобных мелочах Александр не разбирался. От соседнего строения остались только вросшие в землю стены – крыша давным-давно провалилась, в оконных проемах виднелись покрытые снегом кусты. Третья хата, самая дальняя, и вовсе сгорела, лишь торчал закопченный давним пожаром дымарь. Впрочем, бойцам поисковой группы это оказалось только на руку – никаких сомнений, где именно находится противник, не осталось. Осталось лишь выяснить, где гитлеровцы разместили свои секреты…

– Ну, чего думаешь? – жестом подозвав Карпышева, осведомился младлей. – Ты ж у нас теперь главный спец по этой деревне?

– А чего тут думать? В избе они, больше негде. Кстати, когда я тут в последний раз был, вторая изба еще под крышей стояла. Но перекрытия уже тогда сильно подгнили, я через это дело с чердака и навернулся, помнишь, рассказывал? Гляди, командир, – он протянул Гулькину блокнот с корявым карандашным рисунком. – План дома по памяти набросал, я его хорошо запомнил. Штурмовать лучше через эти вот окна и дверь, одновременно. Стекол там уже наверняка нет, рамы гнилые… были, а сейчас, поди, и вовсе повысыпались. Входи – не хочу.

– Понял, – намертво запомнив схему, Александр вернул блокнот. – Передай ребятам, пусть изучают. А что насчет наблюдателей? Как полагаешь, где сидят?

– Один в сараюшке, – без заминки ответил товарищ. – Гарантия – сто процентов.

– Поясни? – Гулькин и сам пришел к подобному выводу, но решил проверить.

– Дверь, – ухмыльнулся бывший пехотинец. – Петли давно сгнили, она и упала. Еще когда мы с пацанами тудой лазали, перед входом валялась. А сейчас снова стоит. И снега на ней нету. А след остался. Верно?

– Молодец, я тоже так подумал, – слегка покривил душой Александр. Именно дверь его и насторожила, точнее, отсутствие навеянного ветром снега на гнилых досках. А вот о том, что перед этим она лежала на земле, он и не подумал. Хотя отпечаток и на самом деле имелся. Минус тебе, товарищ младший лейтенант! Внимательней нужно быть.

– А второй где? Есть мысли?

– Думать нужно, – уклончиво ответил Карпышев. – Наблюдать. Пока не знаю, а ты?

– Поленницу старую видишь? И телегу рядом с ней? Снег вроде нетронут, но уж больно позиция удобная. Если тот, что в сарае, левый фланг держит, то отсюда можно правый прикрыть. И дорога у него как на ладони. А?

– Разумно, – помедлив, кивнул головой Виктор. – Но подобраться будет сложно, место открытое. Может, гранатой?

– Может, и гранатой, одновременно с началом атаки, чтобы шумнуть своим не успел. А если он все-таки не там?

Несколько минут товарищ молчал, плавно поводя биноклем, затем с улыбкой повернулся к командиру:

– Там он, Саш, не сомневайся даже. На, сам погляди. Видишь, оглобля в землю уперлась? А снега на ней нет, хоть и должен быть. Значит, двигали ее недавно. Зачем двигали? Понятное дело, чтобы под телегу залезть. Но там места совсем мало, столько лет в землю врастала, да и гнилая совсем, просела. А теперь левее смотри, на полметра примерно. Ну, чего видишь?

Гулькин подкрутил колесико, вглядываясь. Хмыкнул:

– Сапог, что ль?! Не могу понять.

– Ага, подошва ботинка торчит. Говорю ж, места мало, едва поместился фашист, оттого и спалился. Согласен, нет?

– Согласен. Молодец, Витя, глазастый, и с наблюдательностью все в порядке. Добро, ползем обратно, нужно с мужиками посоветоваться…

* * *Пока Лупан занимался антенной, разматывая и забрасывая ее на ближайшее дерево, Гулькин составлял текст радиограммы, одновременно продолжая размышлять. В целом все вроде бы понятно: нужно атаковать, пока гитлеровцы расслабились и не ждут нападения. Иначе снимутся с места и уйдут – и гоняй их потом по лесам… если догонишь. Так что отпускать парашютистов нельзя, тут вариантов нет. Но уж больно смущает отсутствие точной информации о численности противника. Если их и на самом деле около десятка или даже больше, хватит ли сил? Не факт, ох не факт…

Александр хорошо помнил занятия, на которых их учили, как следует поступать при двукратном перевесе сил противника. Ведь его группа, как ни крути, разведывательно-поисковая; в реальности же в подобной ситуации нужно гораздо больше людей: группа расчистки, по два бойца, основной и страхующий, на каждого часового. Группа отсечения на случай прорыва врага из западни численностью до двух отделений. Снайперы для контроля окон перед началом штурма. Секреты, перекрывающие пути возможного подхода к немцам помощи. Ну и, собственно, атакующая группа, по числу вражеских бойцов внутри. Вот именно что по числу, ага… А если не справятся, если будут неоправданные потери и часть немцев уйдет в лес? Да ему, как командиру группы, за такое сразу трибунал, и хорошо, если по итогам не вышак выйдет! С другой стороны – смотри выше, как говорится, – отпускать фрицев категорически нельзя. Еще хуже получится. Так что придется работать, под свою ответственность. Помощь-то ни при каких условиях не успеет. А уж там? Как говорится, или грудь в крестах, или голова в кустах. Победителей на Руси испокон веков не судят.

– Есть, командир, – подготовив и проверив радиостанцию, доложил Иван, отрывая Гулькина от невеселых мыслей. – Что передавать?

– Держи, – младший лейтенант протянул ему листок с несколькими короткими строчками:

«Рябина-5» – «Ясеню». Десантирование противника обнаружено в квадрате 34–23. Прослежен до квадрата 45–12, где группа остановилась на длительный привал. Ориентир – заброшенный хутор. Точная численность неизвестна. Принял решение на захват. Конец связи».