Полная версия

Нюрнберг. Главный процесс человечества

Гораздо дальновиднее западных политиков оказался Сталин, еще в начале войны выступивший за юридическую процедуру наказания военных преступников. Когда Черчилль пытался навязать ему свое мнение, Сталин твердо возразил: «Что бы ни произошло, на это должно быть… соответствующее судебное решение. Иначе люди скажут, что Черчилль, Рузвельт и Сталин просто отомстили своим политическим врагам!»

«Мы должны сделать так, – утверждал премьер-министр Великобритании на встрече со Сталиным в Кремле 9 октября 1944 г., – чтобы даже нашим внукам не довелось увидеть, как поверженная Германия поднимается с колен!» Сталин был в принципе не согласен с такой постановкой вопроса. «Слишком жесткие меры возбудят жажду мести», – ответил он Черчиллю.

Этот подход высказывался не только на переговорах. Требование о создании Международного военного трибунала содержалось, например, в заявлении Советского правительства от 14 октября 1942 г. «Об ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершаемые ими в оккупированных странах Европы».

Еще в ходе войны в СССР состоялись первые процессы над нацистскими преступниками. Например, на заседании советского военного трибунала в Харькове в декабре 1943 г. было рассмотрено дело трех немецких офицеров, обвиненных в варварских казнях мирных граждан с применением «газенвагенов», или, проще говоря, душегубок. Сам суд и публичная казнь осужденных стали темой документального фильма, показанного всей стране.

Постепенно к идее суда подходили и западные союзники. Наряду с циничными предложениями о трибунале как о формальном прикрытии предрешенного расстрела высказывались мысли о необходимости серьезного разбирательства и справедливых вердиктов.

«Если мы просто хотим расстреливать немцев и избираем это своей политикой, – говорил судья Роберт Х. Джексон, в будущем – Главный обвинитель на Нюрнбергском процессе от США, – то пусть уж так и будет. Но тогда не прячьте это злодеяние под видом вершения правосудия. Если вы заранее решили в любом случае казнить человека, то тогда и в суде над ним нет никакой необходимости. Однако всем нам следует знать, что мировое сообщество не испытывает почтения к тем судам, которые изначально являются лишь инструментом вынесения обвинительного приговора».

Возможность проведения Международного суда заложили соглашения между союзниками о взаимопомощи в ведении войны против агрессии и о сотрудничестве в послевоенное время в интересах мира и безопасности. Крепкой основой совместной деятельности стало создание Организации Объединенных Наций. Конференция представителей СССР, Великобритании, США и Китая по вопросу об образовании ООН состоялась 21 августа – 28 сентября 1944 г. в Вашингтоне.

Тема наказания военных преступников, развязавших Вторую мировую войну, неоднократно возникала при встречах глав государств и правительств Великобритании, США, СССР и других стран.

Контуры будущих действий обозначались все яснее. 17 июля – 2 августа 1945 г. работала Потсдамская (Берлинская) конференция глав правительств СССР, Великобритании и США. На ней решались проблемы послевоенного устройства Европы, были приняты важные решения о демилитаризации и денацификации Германии и в том числе о наказании военных преступников. Союзники приняли официальное обязательство судить виновных скорым и справедливым судом. В итоговом документе отмечалось, что на ведущихся переговорах в Лондоне будет выработано согласованное мнение по этой проблеме и установлен конкретный срок начала процесса.

Историческая Лондонская конференция проходила в Черч-Хаусе (Вестминстер). Принятию Устава Международного военного трибунала и других документов предшествовала долгая и кропотливая работа.

Атмосфера конференции была напряженной из-за огромной ответственности участников встречи. Международный военный трибунал обещал стать грандиозным мировым событием, открывающим новую эпоху международного сотрудничества. Небывалым был и масштаб преступлений. Страницы газет и журналов пестрели леденящими душу подробностями о зверствах фашистов, перед глазами участников встречи стояли руины некогда цветущих городов и селений. Многотомные документальные свидетельства преступлений нацистов вызывали определенную растерянность у опытных юристов.

Первое заседание конференции состоялось 21 июня. На нем рассматривался список обвиняемых, были назначены четыре подкомиссии для решения спорной ситуации между англичанами и американцами, расходившимися во мнении о том, каков должен быть подход к судопроизводству: на основе поименного списка, по мнению англичан, или на основе предварительного сбора улик, как считали американцы.

Советская делегация на первом заседании не присутствовала. Заместитель народного комиссара иностранных дел А. Я. Вышинский в ответ на запрос сообщил, что представители СССР прилетят 23 июня. Однако советская делегация прибыла 26 июня и сразу внесла конструктивное предложение подписать соглашение или протокол, в который в дальнейшем будут внесены необходимые изменения или добавления. Таким образом, будет выработан Устав суда, который определит правила и процедуры процесса. Предложение было принято.

Началась работа над Уставом Международного военного трибунала. Сразу возникли споры. Ведь все договаривающиеся стороны имели разные правовые системы. В каждой стране существовали свои национальные школы, действовало свое национально-процессуальное законодательство. Роберт Х. Джексон вспоминал, что испытал нечто наподобие шока, «услышав, как российская делегация отзывается о нашей англо-американской практике [обвинения], считая ее несправедливой по отношению к подсудимым. Они приводили следующий довод: мы предъявляем обвинения в общих чертах и затем представляем доказательства на суде. Их подход требует, чтобы при предъявлении обвинения обвиняемому были предоставлены все доказательства, использованные против него, как документы, так и показания свидетелей. Обвинительный акт в такой форме превращается в доказательственный документ. Таким образом, три судебных разбирательства становятся не столько делом изложения доказательств обвинительного акта, сколько попытки подсудимого опровергнуть доказательства, изложенные в обвинительном акте. Таким образом, они полагают, что поскольку континентальная система права возлагает бремя доказывания на подсудимого, то англо-американская система права кажется им несправедливой, так как она не дает подсудимому представления о полном объеме доказательств, собранных против него. Когда мы представляем их в суде, то многие могут быть удивлены и, возможно, не смогут адекватно отреагировать, поскольку слишком поздно предпринимать какие-либо действия. Считается, что наш подход превращает уголовное судопроизводство в игру. В этой критике определенно есть рациональное зерно».

Устав стал главным документом, определяющим организацию и порядок деятельности Международного военного трибунала. В нем был зафиксирован, например, состав трибунала: по одному судье и его заместителю от каждой из четырех стран-победительниц – СССР, США, Великобритании и Франции. Назначались они правительствами соответствующих государств.

Устав трибунала дал процессуальные гарантии подсудимым, а именно: право защищаться на суде лично или при помощи адвоката, ходатайствовать о вызове свидетелей, предоставлять суду доказательства в свою защиту, давать объяснения по предъявленным им обвинениям, допрашивать свидетелей лично или через адвоката, обращаться к суду с последним словом. Устав предусматривал вручение обвиняемому копии обвинительного акта на немецком языке до начала судебного процесса.

Многие взаимоприемлемые решения на конференции давались трудно. Самая серьезная проблема состояла в противоречиях между правовыми системами СССР, Великобритании, США и Франции, учреждавших трибунал. Преодоление их требовало больших затрат времени и нервов, длительных дискуссий, уступок. Компетентность юристов стран-победительниц не вызывала сомнений, но их правовые и политические воззрения были порой резко противоположными. К чести этих людей, они старались находить компромисс и выполнили возложенную на них мировым сообществом обязанность.

8 августа 1945 г., в день подписания соглашения, главные обвинители от каждой из четырех стран собрались на первое совместное заседание для составления согласованного списка подсудимых. Все сходились во мнении, что это будет, скорее всего, 10–12 человек из разных властных структур нацистов. Представитель СССР И. Т. Никитченко настаивал, что в списке обязательно должны находиться также и промышленники. В результате число подсудимых увеличилось.

Суду были преданы 24 военных преступника из всех властных структур нацистской Германии: Геринг, Гесс, Риббентроп, Лей, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер, Функ, Шахт, Густав Крупп, Дениц, Редер, Ширах, Заукель, Йодль[3], Папен, Зейсс-Инкварт, Шпеер, Нейрат, Фриче и Борман – за подготовку, развязывание и ведение агрессивных войн, за военные преступления и преступления против человечности.

Но не все они заняли места на скамье подсудимых. Лей до начала суда покончил жизнь самоубийством. Дело Круппа было приостановлено, поскольку он был признан неизлечимо больным. Розыск Бормана не дал результатов, и его судили заочно.

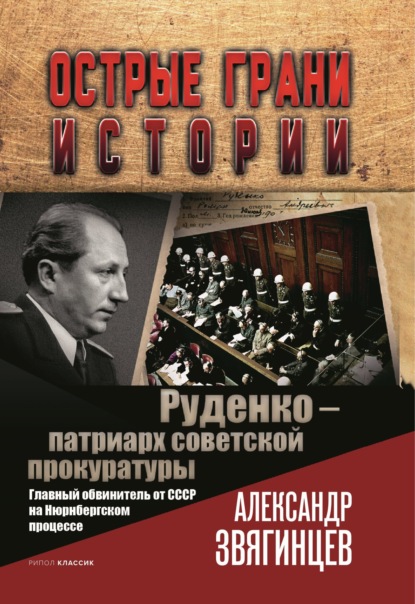

В этот же день произошли изменения среди представителей СССР. Генерал И. Т. Никитченко был переведен из обвинителей в состав судей Международного военного трибунала. Он срочно уехал в Москву набирать сотрудников. Обвинителем с советской стороны был назначен Прокурор Украинской ССР Р. А. Руденко.

Соглашение об организации Международного военного трибунала, призванного вершить суд над главными военными преступниками, не имело аналогов в истории. Оно было важным не только для стран – участниц войны, но и для судеб человечества.

Характеризуя процесс, Главный обвинитель от СССР Р. А. Руденко подчеркивал, что это был первый случай, когда перед судом предстали преступники, завладевшие целым государством и сделавшие само государство орудием своих чудовищных преступлений. На скамье подсудимых оказались люди, чья преступная деятельность не ограничилась пределами одного государства и привела к неслыханным по своей тяжести последствиям.

О необходимости такого процесса заявляли многие страны, представители общественности, и не случайно, что к нему затем присоединились еще 19 государств.

Приговор Международного военного трибунала, признавшего агрессию тягчайшим международным преступлением и покаравшего агрессоров, справедливо оценивается мировым сообществом как приговор истории.

Глава 2

Почему Нюрнберг?

Поначалу никто не думал о том, что место заседаний Международного военного трибунала должно быть символичным. Советская сторона настаивала на проведении суда в Берлине, американцы называли Мюнхен. Выбор Нюрнберга определился тем, что находящийся там Дворец правосудия во время боевых действий почти не пострадал. Большим преимуществом его оказалось то, что в одном крыле здания была тюрьма и отпадала нужда в перевозках обвиняемых.

В дальнейшем, с подачи Главного обвинителя от США Роберта Х. Джексона, все начали говорить о персте рока при выборе места для суда над главарями нацистов. Нюрнбергский адрес даже считали определенного рода возмездием – ведь гитлеровским преступникам пришлось познать крах надежд на мировое господство и предстать перед судом в городе, который был для них своеобразной столицей фашистской империи, где они утверждали, что нет иных законов, кроме тех, что установили сами.

Нюрнберг – старинный город, ему без малого тысяча лет. Здесь появились первые карманные часы и первый глобус, на котором не было еще не открытой тогда Америки. Именно в Нюрнберге появились, одни из первых в Европе, астрономическая обсерватория и гимназия. В этом городе родился и работал художник Дюрер, творили скульпторы Крафт, Фишер, Штос, создал свои знаменитые стихи и музыкальные произведения народный композитор Ганс Сакс.

В 1356 г. Карл IV провозгласил, что каждый новый император Священной Римской империи германской нации должен собирать свой первый имперский рейхстаг только здесь. Этот город очень любил Фридрих I Барбаросса, помешанный на идее мирового господства и бесславно погибший на подступах к Палестине во время Третьего крестового похода. Закономерно, что в 1930-е гг. XX в. Нюрнберг стал партийной столицей нацистов. Они считали свою Германию Третьим рейхом после Священной Римской империи и государства Бисмарка, созданного в 1871 г.

Любопытна хронология этих рейхов. Первый просуществовал десять веков, из них на протяжении шести он постепенно слабел. В 1806 г. его последний император Франц II отрекся от престола. По указу Наполеона Нюрнберг потерял статус имперского города и стал одним из населенных пунктов Баварии.

Однако идея империи не умерла. Прошло всего 60 лет, и 18 января 1871 г., после победы над Францией, Отто фон Бисмарк провозгласил Второй рейх. Век этой империи измерился 47 годами. После поражения в Первой мировой войне в 1919 г. Германия потеряла не только все завоевания, но и возможность содержать армию из-за выплаты огромных репараций.

Новая пауза между империями составила лишь 14 лет. Творцом Третьего рейха в 1933 г. стал Адольф Гитлер. Объявленная им «тысячелетняя» нацистская империя рухнула через 12 лет и закончилась Судом народов над ее основателями.

Нюрнберг подвергался интенсивным бомбардировкам союзников еще и в силу своей имперской роли. Здесь нацисты устраивали партийные съезды и манифестации. Гитлер выполнил предписание Золотой буллы, изданной Карлом IV: свой первый партийный съезд после прихода к власти он провел в Нюрнберге. Целям нацистских сборищ служили прежде всего Конгрессхалле – Дворец съездов и Цеппелиновы поля – самая широкая в мире дорога для парадов.

Вот как описывает одно из мест массовых нацистских акций Аркадий Полторак, работавший в секретариате Нюрнбергского процесса: «Огромный стадион с трибунами из серого камня. Господствуя над всем, высилась махина центральной трибуны с множеством ступеней и скамей, с черными чашами на крыльях, где в дни фашистских сборищ горел огонь. Словно рассекая эту махину пополам, снизу вверх проходит широкая темно-синяя стрела, указывающая своим острием, где следует искать Гитлера. Отсюда он взирал на марширующие войска и штурмовые отряды. Отсюда под рев осатанелой толпы призывал их к разрушениям чужих очагов, к захватам чужих земель, к кровопролитиям.

В такие дни город содрогался от топота тысяч кованых сапог. А вечерами вспыхивал, как гигантский костер. Дым от факелов застилал небо. Колонны факельщиков с дикими возгласами и визгом проходили по улицам.

Теперь огромный стадион был пуст. Лишь на центральной трибуне стояло несколько дам в темных очках, очевидно американских туристок. Они по очереди влезали на место Гитлера и, щелкая фотоаппаратами, снимали друг друга».

Этот же автор оставил нам подробное описание здания суда: «На одной из улиц Нюрнберга – широкой и прямой Фюртштрассе – остался почти невредимым целый квартал зданий, и среди них за безвкусной каменной оградой с овальными выемками, с большими двойными чугунными воротами – массивное четырехэтажное здание с пышным названием Дворец юстиции. Первый его этаж без окон представляет собой крытую галерею со сводами, опирающуюся на короткие, круглые, тяжелые, как бы вросшие в землю колонны. Выше – два этажа, оформленных гладким фасадом. А на четвертом этаже в нишах – статуи каких-то деятелей Германской империи. Над входом – четыре больших лепных щита с различными эмблемами.

Редкая полоска деревьев с внутренней стороны ограды отделяет здание от улицы.

Если присмотреться внимательно, то и здесь видны следы войны. На многих колоннах выщерблен камень не то очередью крупнокалиберного пулемета, не то осколками снарядов. Пусты некоторые ниши на четвертом этаже, очевидно освобожденные от статуй внезапным ударом взрывной волны.

Рядом с Дворцом юстиции – соединенное с ним переходом другое административное здание. А со двора перпендикулярно внутреннему фасаду вплотную к Дворцу примыкает длинный четырехэтажный тюремный корпус. Тюрьма как тюрьма. Как все тюрьмы мира. Гладкие оштукатуренные стены и маленькие зарешеченные окна, налепленные рядами почти вплотную одно к другому»[4].

Побывав более чем через 50 лет во Дворце юстиции, автор этой книги уже не увидел следов войны, о которых писал Аркадий Полторак. Зато отметил для себя, что весь комплекс находится в отличном состоянии, а зал, в котором некогда вершился Суд народов, стал более торжественным и гармоничным благодаря большим люстрам, свисающим с потолка. Они были в здании изначально, но, чтобы придать залу большей строгости, перед процессом вместо них повесили обыкновенные светильники.

Прилетевшие в первый раз в Нюрнберг 17 августа 1945 г. Р. Х. Джексон, И. Т. Никитченко, Х. Шоукросс, А. Гро застали город, в котором еще не действовали водопровод, канализация, не было электричества, не работали транспорт и связь. Но Дворец правосудия был почти готов к работе трибунала, и можно было начинать предварительное следствие.

Глава 3

Суд еще не открылся, но уже заседает…

Поскольку судебное действие такого масштаба происходило впервые в мире, нужно было решить множество как стратегических, так и организационных проблем. Для этого, еще до начала судебного процесса, прошло несколько организационных заседаний Международного военного трибунала. Эти заседания проходили не в Нюрнберге, а в Берлине, в здании четырехстороннего Контрольного совета по Германии. Был обсужден и принят Регламент трибунала, рассмотрены текущие вопросы, в том числе о форме одежды судей, порядке их размещения в зале суда, об организации переводов, приглашении защитников, создании секретариата трибунала, о присяге для членов трибунала и работников секретариата.

В разбомбленном городе нелегко было разместить делегации союзников. Если из Великобритании, Франции и СССР ожидались группы в 20–25 человек, то США заявили о приезде 600 представителей, которые хотели жить с комфортом. Пожелания в основном были выполнены. Главный обвинитель от США Р. Х. Джексон поселился в огромном особняке с теннисным кортом и музыкальной гостиной, в которой стоял концертный рояль. За столом во время обеда могли разместиться 20–25 человек. Ездил этот американец на бронированном лимузине Гитлера и шикарном «Мерседесе» Риббентропа.

Больших и малых проблем, требующих решения, было очень много. Вдруг всплыл факт, что во Дворце правосудия нет кафетерия, то обнаружилось, что мало переводчиков, то обвинители присутствуют не в полном составе…

Конечно, важнее всего были юридические вопросы, например разногласия по списку обвиняемых. Советская сторона настаивала на публикации его к 1 сентября 1945 г., однако споры продолжались вплоть до начала суда. Англичане, например, были против включения в список преступных организаций Генерального штаба фашистской Германии. Все решило голосование: англичан никто не поддержал. Шли дискуссии также по статьям обвинения.

Споры о форме и содержании обвинительного акта продолжались все лето 1945 г. 10 октября представители обвинения от США, Великобритании и Франции готовы были предоставить трибуналу свой вариант обвинительного акта. Прибывший в Германию 12 октября Главный обвинитель от СССР Р. А. Руденко нашел в тексте ошибки в формулировках, ряд других недостатков и настоял на доработке. Союзники не скрывали раздражения. Ходили слухи, что советские представители затягивают процесс, согласовывая в Кремле каждую запятую.

Первое организационное заседание состоялось 9 октября 1945 г. Было принято решение создать временный Секретариат трибунала. Временно Генеральным секретарем назначили секретаря американской делегации Гарольда Вилли, который, однако, вскоре был заменен бригадным генералом армии США Уильямом Митчеллом.

На организационных заседаниях до начала процесса члены трибунала председательствовали поочередно. Исключение было сделано для открытого организационного (распорядительного) заседания, на котором принималось обвинительное заключение от Комитета обвинителей. Председательствующим на этом заседании был избран член трибунала от СССР генерал-майор И. Т. Никитченко.

Председательствующим для ведения самого процесса в Нюрнберге был избран член трибунала от Великобритании лорд-судья Джеффри Лоренс. Решением от 17 октября Международный военный трибунал уполномочил лорда Лоренса подписывать все официальные распоряжения и приказы.

18 октября 1945 г. в Берлине состоялось открытое организационное (распорядительное) заседание трибунала. На нем присутствовали: Главный обвинитель от Советского Союза Р. А. Руденко, Главный обвинитель от Великобритании Хартли Шоукросс, Главного обвинителя от США Роберта Джексона замещал его помощник Шиа, Главного обвинителя от Франции Франсуа де Ментона представлял его помощник Дюбост.

Все члены трибунала поочередно приняли присягу, торжественно заявив о том, что будут выполнять свои обязанности честно, объективно и добросовестно.

Заседание открыл член трибунала от Советского Союза генерал-майор юстиции И. Т. Никитченко. Затем Главный обвинитель от Советского Союза Р. А. Руденко вручил суду текст обвинительного заключения на русском языке, а представители обвинения от Франции, Великобритании и США вручили тексты на французском и английском языках. После этого председательствующий И. Т. Никитченко сделал заявление: «Обвинительный акт, представленный Комитетом главных обвинителей, рассматривает преступления следующих обвиняемых: Германа Вильгельма Геринга, Рудольфа Гесса, Иоахима фон Риббентропа, Роберта Лея, Вильгельма Кейтеля, Эрнста Кальтенбруннера, Альфреда Розенберга, Ганса Франка, Вильгельма Фрика, Юлиуса Штрейхера, Вальтера Функа, Гельмара (Яльмара) Шахта, Густава Круппа фон Болен унд Гальбах, Карла Деница, Эриха Редера, Бальдура фон Шираха, Фрица Заукеля, Альфреда Йодля, Мартина Бормана, Франца фон Папена, Артура Зейсс-Инкварта, Альберта Шпеера, Константина фон Нейрата и Ганса Фриче – индивидуально и как членов любой из следующих групп или организаций, к которым они соответственно принадлежали, а именно: правительственный кабинет, руководящий состав национал-социалистской партии, охранные отряды германской национал-социалистской партии (СС), включая группы службы безопасности (СД), государственная тайная полиция (гестапо), штурмовые отряды германской национал-социалистской партии (СА), Генеральный штаб и высшее командование германскими вооруженными силами – всех, как изложено в приложении «В».

Согласно статьям 16 и 23 Устава Международного военного трибунала, обвиняемые могут осуществлять свою защиту сами или же избрать себе защитника из числа адвокатов, имеющих право выполнять свои обязанности перед судом в своей собственной стране, или же через специального защитника, назначенного военным трибуналом. Выделяется специальный секретарь трибунала, на которого возлагается обязанность довести до сведения обвиняемых их права. Если кто-либо из обвиняемых пожелает иметь защитника, который не в состоянии выполнять свои обязанности, то трибунал назначит ему защитника.

Обвинительное заключение будет вручено обвиняемым сегодня.

Международный военный трибунал назначит дату суда в Нюрнберге не позднее чем через 30 дней после вручения обвинительного заключения.

Обвинительное заключение будет опубликовано одновременно в Лондоне, Москве, Вашингтоне и Париже не раньше 20 часов по гринвичскому времени в четверг, 18 октября сего года».

На этом заседание трибунала было закрыто.

В дальнейшем, с началом работы процесса, нужда в организационных заседаниях не отпала, и они проводились регулярно. Обычно это происходило по окончании дневных судебных заседаний, а также, при необходимости, в перерывах между судебными заседаниями. Стенограмма заседаний не велась. В соответствии с п. «с» ст. 4 Устава решения трибунала, за исключением решений о виновности и мере наказания, принимались большинством голосов. Голос председательствующего при обсуждении спорных вопросов являлся решающим.

Несмотря на то что решения трибунала иногда были непоследовательны и противоречивы, требования Устава в целом выдерживались. Свою роль в этом сыграли и организационные заседания.

…Час открытия Нюрнбергского процесса приближался.

Отдадим же дань памяти и уважения тем, кто справедливо и строго вершил правосудие над нацистскими преступниками.

Состав трибунала:

Член трибунала от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, председатель – лорд-судья Джеффри Лоренс.

Заместитель члена трибунала от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – судья Норман Биркетт.

Член трибунала от Союза Советских Социалистических Республик – генерал-майор юстиции И. Т. Никитченко.

Заместитель члена трибунала от Союза Советских Социалистических Республик – подполковник юстиции А. Ф. Волчков.