Полная версия

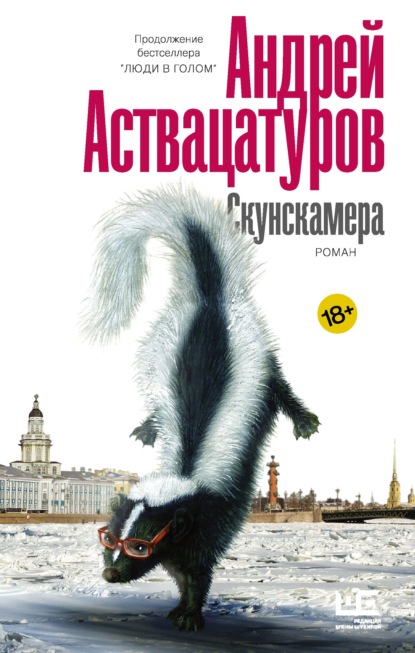

Скунскамера

Окно в Европу и Африку

Серое здание общежития напротив нашего дома, шумное и крикливое в годы моего детства, теперь погрузилось в унылую летаргию. Прежние обитатели, африканцы, покинули его, уехали в свои жаркие, смешные страны. Их неряшливые комнаты превратились в типовые учебные аудитории с одинаковыми столами и одинаковыми стульями, на которые каждое буднее утро опускаются задницы глупых белых людей, будущих компьютерщиков, скучных, усталых, очень похожих на нас. Этим прирученным домашним животным всегда есть дело до каких-то нелепых значков, выскакивающих на светящихся мониторах. Но совершенно нет никакого дела до великих лозунгов прошлых лет о дружбе народов, о братской помощи развивающимся странам, социалистической, разумеется, ориентации, бывшим колониям, которые поднялись с колен, встали на ноги, захотели жить по-своему. Этими лозунгами, украшавшими массивные здания или тряпично натянутыми поперек улиц и проспектов, была некогда так щедра северная столица великой империи.

Помню надпись “СЛАВА ДРУЖБЕ НАРОДОВ!” на огромном щите, воткнутом, как мне хотелось тогда верить, рукой какого-то доброго хозяина-великана возле тротуара на проспекте Мориса Тореза. Однажды в семилетнем возрасте меня и моего друга Арчи родители вывели погулять. Мы все вышли на проспект, и отец Арчи, показав большим пальцем на щит, сказал моему папе:

– Лёня! Обрати внимание! Там, куда мы протягиваем руку дружбы, люди обязательно протягивают ноги. Кстати, слышал? Недавно…

– Тише, – перебил его отец. – Давай не при детях.

Все мы, как мне тогда казалось, верили в наши лозунги. А здание общежития было оплотом нашей веры, ее живым подтверждением.

И одновременно окном в большой мир. Правда, не в Европу. Окном в Европу был сам город. Мне все время твердили, сначала в детском саду, потом в школе на уроках литературы и внеклассных собраниях, что Пётр, Медный всадник, построил наш город на болоте не из озорства и не по прихоти. Что он прорубил окно в Европу.

Выходило, будто мы все вроде как европейцы. Или среди нас очень много европейцев. Или на худой конец мы можем регулярно наблюдать этих европейцев из прорубленного окна. Но ничего подобного я лично не наблюдал. А от всех этих разговоров про Петра, про шведов, про окно в Европу у меня голова шла кругом. Самого Петра я никогда не видел. Только на картинках и в кино. И еще мне про него бабушка читала стихи. Она водила меня к Медному всаднику и всегда хвалила Петра. Я даже поначалу думал, что она с ним знакома.

Для чего мне все это нужно было знать? Я не понимал и путался. Мир вокруг не имел никакого отношения ни к Петру, ни к шведам, ни тем более к Европе. Мне иногда кажется, что тогдашняя путаница в моей голове и по сей день владеет незрелыми умами.

На филологическом факультете

Недавно, когда у меня выдался перерыв между занятиями, я зашел к своему другу Андрею Степанову на кафедру русской литературы выкурить сигарету. Что, кстати, является грубейшим нарушением внутреннего распорядка факультета и чревато для преподавателей штрафом, а для студентов – лишением стипендии. Степанов принимал экзамен у студента-должника с факультета журналистики. Видимо, разговор с будущим журналистом настолько его увлек, что он не захотел прерываться, а только коротко кивнул мне на стул, чтобы я присел. У студента, который отвечал свой экзамен, была короткая выбеленная игольчатая прическа и роскошные прыщи, переползавшие с мятых щек на шею. Он все время морщил физиономию, и когда одновременно с этим шумно выдыхал носом воздух, то делался похож на отфыркивающегося дикобраза. Еще журналист время от времени шерстил ногами, словно ему не сиделось, и бил под столом кулаком правой руки ладонь левой. “Наркот, – подумал я. – Таблетки, сволочь, жрал перед экзаменом. А Степаныч не просекает. Отстает от жизни. Сказать ему – все равно не поверит”. Молодому человеку под таблетками достался, как я понял, “Медный всадник” Пушкина.

– И что было потом? – участливо спрашивал Степанов, собрав на лбу иронические морщины и постукивая по столу шариковой ручкой.

Видимо, я пропустил тут что-то интересное.

– Ну, я и говорю, – шумно выдохнув носом воздух, продолжал молодой человек. – Он ему погрозил…

– Еще раз, пожалуйста… Кто кому погрозил?

– Этот… Пётр Первый, медный всадник.

– Кому? – переспросил Степанов, переведя взгляд в мою сторону и сделав лицо непроницаемым. В эту минуту он почему-то мне напомнил доброго сказочника, которому пришла охота наказать отрицательного персонажа, злого глупого мальчишку.

– Евгению… Евгению Онегину… – забубнил отрицательный персонаж. – Медный всадник погрозил пальцем Евгению Онегину и сказал “ужо тебе”.

– А тот ему что? – невозмутимо разоблачал злодея добрый сказочник Степанов.

– А тот…? Ну… – Студент откинулся на спинку стула и потер правой ладонью щеку. – Ну не знаю… Испугался, наверное. И убежал. Или, может… Во! Вспомнил! Евгений Онегин ему погрозил, и тот ускакал на своей лошади. Я что-то не то…?

– Спасибо, – перебил Степанов. – В другой раз придете.

Сказка закончилась, как и ожидалось, тем, что добро победило зло. Отрицательный персонаж был разоблачен и изгнан.

– Почему “в другой”? – вяло расстроился будущий журналист. – Я же рассказал билет!

Степанов все с тем же невозмутимым видом протянул ему зачетку и раздельно повторил:

– В другой раз. Этот же вопрос. И заодно “Евгения Онегина” расскажете.

Молодой человек пожал плечами, поднялся, сунул зачетку в сумку и, попрощавшись, вышел. Из-за двери мы тут же услышали его голос:

– Не знаю… Сказал, в другой раз… И главное – я ведь все читал. И всадника, и сказки этого… Белкина.

– “Ужо тебе” – это ладно, – произнес после некоторого молчания Степанов. – Он мне только что “Полтаву” процитировал. – Степанов достал из кармана сигареты. – Слушай! “Швед, русский – колет, рубит, ржет!”

– Режет, – поправил я.

– Это у тебя “режет”, – сердито сказал Степанов и повторил: – Режет. А у него – ржёт! Понимаешь? Колет и при этом ржёт!

Степанов щелкнул зажигалкой и зло закурил.

– Слушай, Степанов, у тебя сигаретки не будет?

– Ох, извини, Андрюша. Я тут с ними со всеми вконец с ума сойду. – Он протянул мне пачку.

– Не расстраивайся, просто уже выросло другое поколение. Компьютеры, телевизор. И интересы у них уже другие.

– Другие. – Степанов посмотрел на меня исподлобья и невесело хмыкнул. Потом затянулся сигаретой. Я тоже закурил. Мы молча уселись друг напротив друга за стол, где у них обычно на кафедре курят и пьют чай. – Вчера вот тоже приходила, – вдруг вспомнил Степанов. – Пересдавать. Кстати, с вашего вроде отделения. Овца златокудрая…

– Да ладно, с нашего…

– Точно тебе говорю.

– И что?

– Интеллигентная такая, аккуратная. Речь культурная. Судя по всему, она из приличной семьи. Я прямо весь растаял. Спрашиваю ее, так, на всякий случай: вы “Евгения Онегина” читали? Она голову наклонила картинно и заявляет: что именно? У меня от удивления чуть челюсть не отвалилась. То есть как это, говорю, “что именно”?! А она так спокойно спрашивает: ну что именно из этого автора? И, знаешь, таким тоном, будто с дурачком разговаривает.

– Ну и что? – Я пожал плечами. – У моего приятеля из консерватории был друг, вокалист. Так он, когда его на экзамене спросили, кто такой Евгений Онегин, ответил, что это баритон.

– Так то консерватория, а у нас все-таки филфак!

Степанов меня ничуть не удивил. Чем, в конце концов, филфак хуже консерватории? Он ничуть не хуже. У нас есть свои традиции, тоже славные. Мне папа рассказывал, что критика Виктора Топорова, когда он еще учился на филфаке, однокурсница спросила: “Тут у нас в программе такой поэт – Батюшкин. Как ты думаешь, его стоит читать?” “Конечно, – подтвердил Топоров. – Ты, кстати, еще заодно и Баратышкина почитай. Тоже интересно”.

– “Что именно”! – продолжал негодовать Степанов. – Нет, ну надо же! И это мне заявляет студентка филологического факультета!

– Перестань, просто жизнь не стоит на месте. Может, она…

– Или взять хоть этого засранца.

– Которого?

– Которого, – передразнил Степанов. – Которого ты сейчас видел. Ты думаешь, он лентяй?

– Ой, знаешь, мне как-то…

– Вот-вот, – Степанов потряс пальцами, сжимавшими сигарету, – всем “как-то”. А потом у нас выпускники такие получаются, которые тоже “как-то”… Этот деятель еще самый старательный. На все лекции ко мне ходил, сидел, писал себе что-то. Я, правда, не проверял, что он там пишет. В середине семестра ко мне этот красавец подходит и говорит: “Андрей Дмитриевич! Вы нам список литературы продиктовали, так там такие авторы, которых нет ни в одной библиотеке”.

– Это какие же? – удивился я. – У тебя же все Пушкины да Гоголи. Они же везде…

– Подожди. Вот и я его спрашиваю. Покажите, говорю, кого вы найти не смогли. Он открывает тетрадь, тычет пальцем в список и говорит: вот! “Повести Белкина”. Этого Белкина, говорит, ни в одной библиотеке нет.

Я поморщился. Степанов очередной раз затянулся сигаретой и замолчал.

– Может, оно и к лучшему, – сказал я. – Зачем человеку всякой ерундой голову себе забивать? Что ему твой Белкин, на работу, что ли, поможет устроиться? Или длинноногих девиц подгонит?

Степанов внимательно на меня посмотрел. Даже не внимательно, а как-то “со значением”, потушил сигарету, поднялся и произнес:

– Тебя, Андрюша, послушаешь – веры лишишься. Всё, дорогой. Посидели, и хватит. Мне пора домой. Давай докуривай – надо кафедру закрывать.

– Успеем.

– Давай, давай, – стал торопить меня Степанов, – мне еще ключ сдавать на вахту.

– Он под таблетками был, – сказал вдруг я.

– Кто? Под какими еще таблетками?

– Ну, под наркотиками… студент этот.

– У тебя, Аствацатуров, кого ни возьми – все под наркотиками, – отмахнулся Степанов. – Пошли уже. “Под наркотиками”. Ты-то откуда знаешь? Сам, что ли, их пробовал?

В траве лежало тело…

За всю свою жизнь я никогда ничего недозволенного специально не пробовал…

Куда там!

У филологов, особенно таких как я, нищих, тощих, очкастых, на подобное вольнодумство обычно попросту не хватает денег. Или здоровья. Или свободного времени. Или того, другого и третьего одновременно. И потому жизнь, волшебная, густая, разноцветная, проходит мимо нас. Но что бы там со своим меланхолическим воодушевлением ни писал Шопенгауэр, провидение всегда заботится о справедливости, о честном распределении всех благ. И если мы долго не пробуем подзапретные удовольствия, то они сами начинают пробовать нас.

Лет пять назад зимним вечером я бесцельно бродил по нашему городу. Совсем как Гамсун по своему Осло. Только тот был голоден, а я – сыт и потому не так озлоблен. И не так талантлив, как вы уже, наверное, успели заметить. Домой не хотелось, почти как Гамсуну. Там меня поджидала Люся со своими всегдашними обидами и криками, что она подает на развод. На кафе денег не хватало, и я зашел погреться в Гостиный Двор. Думал, может, заодно встречу кого. Долго гулял по галереям. Друзья и знакомые как назло не попадались. Зачем-то поднялся на второй этаж, потом снова спустился на первый. Под пристальным взглядом охранника постоял возле отдела с ювелирными изделиями. Наконец оказался возле огромной корзины с мягкими игрушками.

И тут рядом со мной остановились два парня. Как они были одеты, я не помню. Кажется, очень модно. Но меня поразило то, что оба они были в солнцезащитных очках. При том что уже наступил вечер и на улице давно стемнело.

Один потянул другого за рукав и стал уговаривать:

– Жека! Да не верти ты жалом как дурак! На людей, на людей смотри! Это прикольнее.

Тот, которого называли Жекой, не слушал. Он стоял и мотал головой. Потом вдруг замер и, открыв в изумлении рот, показал пальцем на большого плюшевого крокодила с красными ядовитыми глазами.

– Лось! – восхищенно выдохнул он. – Торчи!

И сразу же в памяти возник один странный эпизод из моей собственной жизни. Это произошло в 1999 году, в середине осени.

Помню как сейчас. Я сижу в кафе за большим деревянным столом в компании своих друзей Жени Бебякиной и Антона Барсова, Барсика. Передо мной – кружка пива. Уже наполовину пустая. Или наполовину полная? Это совершенно неважно, потому что она по счету уже третья. Мы разговариваем о Фолкнере.

– Бутылку анисовой водки за день выпивал! Представляете? – говорю я Жене.

Она понимающе трясет головой и лезет в сумку. Барсик почесывается.

Женя достает из сумки прозрачный полиэтиленовый пакет и вытряхивает на стол какие-то нитки. Короткие и бурого цвета. Ее тонкие пальцы отделяют небольшую горстку и ловко скатывают ее в крошечный шарик.

– Вот, Андрей Алексеич! – ласково говорит она. – Это вам к пиву. Вроде сухариков.

Я на всякий случай отказываюсь. С этой Женей надо держать ухо востро. Но у нее приятный грудной голос и милая улыбка. Она говорит:

– Берите. Ничего плохого не случится. Я гарантирую.

Женя, стало быть, гарантирует. Я беру шарик и отправляю его в рот. На языке и на губах остается слабый грибной привкус. Женя одобрительно кивает.

– Вот видите, – комментирует она. – Ничего страшного… Обычные сушеные грибы. Барсик сам собирал. Неделю назад. Да, Барсик?

Барсик показывает нам два сложенных пальца. Будто благословляет.

– Две. Две недели назад, – уточняет он.

Женя, оглянувшись, прячет пакет обратно в сумку. Мы продолжаем вести тихий разговор. Все о том же Фолкнере. Я закуриваю и делюсь уже новым соображением:

– У него тексты с вычищенной панорамой.

– Как это? – удивленно распахивает ресницы Женя.

Я воодушевляюсь:

– Ну смотрите. Частное там есть, а общего – нет. Ощущение, когда читаешь, будто тебя десантировали в незнакомой местности, а карту дать забыли.

Женя вдруг прерывает меня и, повернувшись к Барсику, тоном строгой учительницы спрашивает:

– Понял, что тебе тут рассказывают?

Барсик послушно кивает.

– А ты вообще Фолкнера читал? – не отстает Женя.

Барсик виновато улыбается. Женя скептически хмыкает и поворачивается ко мне, снова сделав заинтересованное лицо.

Вдруг я ловлю себя на мысли, что у меня больше не получается думать о Фолкнере. Да и вообще о чем бы то ни было. Словно кто-то взял и сдунул все мои мысли как сухие листья.

“Фолкнер? – переспрашиваю я себя уже на улице. – Да кто он такой, этот Фолкнер? И вообще, куда все подевались? Только что стояли прямо вот тут. И еще Женя сказала, чтоб я на метро не садился, чтоб ехал на маршрутке. Ладно, там видно будет”.

Под ногами приятно шуршит опавшая листва. Я начинаю носками ботинок подбрасывать сухие листья, и это хочется делать до бесконечности. Вот так ходить взад-вперед, и чтоб все время шуршало. “Странно, – думаю я. – Мне уже тридцать, а я еще ни разу так хорошо не шуршал”. Само собой в голове вдруг складывается стихотворение:

В траве лежало телоИ сиськами вертело.“Что бы все это могло значить?” – думаю. Я мысленно напеваю продолжение: “Представьте себе, представьте себе, и сиськами вертело! Представьте себе, представьте себе… зелененький он был!”

Впереди аккуратно в ряд выстроились елки. Подозрительно зеленые и упругие. “О! Значит, можно по грибы и по ягоды! – озаряюсь я. – Варенья наварим на зиму. И вообще, куда я, блядь, зашел?”

В темноте мимо елок ковыляет бабуля, прикрепленная в наказание поводком к маленькой собачке.

– Кис-кис, собачечка! – зову я.

“Собачечка” нюхает пенек, некоторое время суетливо вертится вокруг него и делается похожей на Фолкнера – тот же выточенный нос, те же прищуренные глаза. Мне неловко за то, что я ляпнул тогда Жене про бутылку анисовой, и я усилием воли превращаю Фолкнера обратно в собаку – “прости, брат”.

В голове начинают копошиться какие-то новые мысли. Делаю несколько шагов в сторону и на левом запястье чувствую металлический холодок часов. Люся, наверное, уже дома. Стрелки – неравнодлинные. Как раздвинутые ноги какого-нибудь инвалида. Байрона, например. Литературоведы пишут же, что у него одна нога была короче другой. Так у него и стихи такие. То в лес, то по дрова. Писал потому что наобум, по наитию, вот все так криво и получалось. Я в восторге от этого филологического открытия. Надо бы и у других поэтов поискать какой-нибудь физический изьян. Но в данную минуту очень трудно сосредоточиться.

Вокруг как будто убрали шум, а звуки все выключили и потом снова включили, но уже по-раздельности. Я рад, что очнулся уже в метро, но мне все равно не по себе. Лампы, пока едешь вниз по эскалатору, полыхают обжигающим светом. Стены будто каучуковые – то разбухают, то сдуваются. Чёрт-те что творится. Наконец я внизу. Резко прочерченные своды раскрываются как устрицы и впускают меня на платформу.

В вагоне мои глаза тотчас же выцепляют красный ромб на белом пуховике сидящей напротив женщины. Ромб под моим взглядом постепенно наливается электрическим светом. Я вдруг начинаю потихоньку высовываться из самого себя. И ромб меня в этом поощряет – одобрительно подмигивает.

“Это неспроста!” – догадываюсь я. И, чтобы никто не заметил, что я почти скоро полностью высунусь из самого себя, достаю книгу. Открываю где-то посередине.

“Сексус” Генри Миллера. Там все совокупляются, потом терзаются загадками жизни и философствуют, а потом снова совокупляются. Словом, книга на редкость занимательная. Но читать не получается. Вдруг оказывается, что гораздо интереснее смотреть на буквы. Интереснее и важнее. Они маленькие, нагленькие, черненькие. Я разглядываю буквы. И тут меня вдруг как током по всему телу: сейчас все заметят! Что я не читаю, а только смотрю как дурак на буквы. Чтобы не вызвать подозрений, я демонстративно у всех на виду переворачиваю страницу. Но выясняется, что листать страницы тоже интересно. И ничуть не меньше, чем смотреть на буквы. Как все в мире здорово придумано! Я начинаю листать одну за другой страницы. Всю жизнь бы, думаю, вот так вот сидел и листал, листал, листал. Но вдруг меня снова как током: так еще подозрительнее! Нет, уж лучше, думаю, все буду делать по очереди. Смотреть и листать, листать и смотреть. Чтобы не заметили, не засекли. Я смотрю, потом листаю, потом снова смотрю и снова листаю. Буквы вдруг начинают курчавиться и вылупляются из бумаги. Я испуганно прикрываю станицу рукой и быстро ее переворачиваю. Но на следующей происходит то же самое. Сейчас намусорю, понимаю я, прямо всем под ноги. Быстро захлопываю книгу, и буквы высыпаться на пол вагона не успевают. То-то же! Я победно смотрю на красный ромб. Теперь он уже выглядит потускневшим и светится не так ярко.

Минут через десять выкарабкиваюсь из метро на свежий воздух. Оглядываюсь. Даже в темноте мой дом № 9, бывшее негритянское общежитие напротив и коммерческие ларьки выглядят так, будто их только что отремонтировали. И грязь под ногами кажется какой-то посвежевшей.

– Ну и где ты был?! – Люся стоит посреди нашего коридорчика, уперев руки в боки, и не пускает меня в комнату.

– Пиво пил! – радостно смеюсь я ей в ответ, кого-то цитируя. Мне кажется это дико остроумным.

Люсе почему-то не смешно. Она явно настроена против меня и намерена продолжить допрос.

– С кем?

– Ни с кем! – Я улыбаюсь и чувствую, что улыбаюсь слегка придурковато.

– Со Степановым?! – В голосе Люси растет угроза.

– Нет, не с ним… Отстань… С Женей…

– С Женей?! – вскрикивает Люся. – С какой Женей? С этой наркоманкой?!

– Люсь, ну не надо так громко… Мы о Фолкнере разговаривали…

– О каком еще Фолкнере?

– Люсь, ну чего ты? Это писатель такой.

– Без тебя знаю! А ну в глаза мне смотреть!

Я смотрю Люсе в глаза и улыбаюсь.

– Так и есть! – в отчаянии замахивается на меня кулаками Люся. – Ты зрачки свои видел? Все ясно! Ты с ней вместе нажрался какой-то дряни! Господи!

Люся начинает кричать, что я подлец, что я мало зарабатываю, что она сейчас соберет вещи и уедет к маме и что-то еще. От ее крика у меня в ушах стоит приятный веселый перезвон и хочется танцевать.

– Я знаю! – кричит Люся. – Я тут распинаюсь, а тебе, уроду, всё равно!

– Ты знаешь, Люсенька, совершенно всё равно! – добродушно соглашаюсь я.

Общежитие

Я очень много времени провожу у своего окна. И все больше убеждаюсь, что желание Петра Первого прорубить окно в Европу наконец сбылось. На улице – реклама с иностранными словами, стеклянные торговые павильоны, иномарки. Ни дать ни взять Европа. Или еще лучше – Америка.

А вот раньше мне из окна была видна самая настоящая Африка, целый дом с живыми неграми. И я очень гордился, что у меня окно не такое как у всех, не петровское.

К неграм, виноват, к африканцам жители нашего микрорайона, обитатели площади Мужества и примыкавших к ней улиц, относились вполне сочувственно. Раз негр, думали все, в том числе и те, кто стоял у ларька как на посту уже с утра, значит, бедняк, работяга, вроде нас, честный труженик, униженный, оскорбленный и забитый. Словом, друг Советского Союза.

А друзьям надо помогать.

Остановить, если он проходит мимо, поинтересоваться “как самочувствие” – все-таки тут не Африка и зимой холодно, похлопать по плечу, предложить пива, рассказать, как пройти в магазин и где тут можно без риска втихаря “остограммиться”, если чернокожий друг Советского Союза не в курсе. Словом, проявить гостеприимство и дружелюбие.

Сначала, совсем маленьким, я очень боялся негров. И всегда прижимался к отцу, если на улице кто-то из них попадался нам навстречу. Помню, отец сердился и возмущенно говорил маме:

– Дожили! Расист растет! А тебе, – строго наставлял он меня, – должно быть стыдно!

Мама в те годы преподавала в институте культуры русский язык вьетнамцам и неграм и все время внушала мне, что негры, хоть и черные, ничуть не страшные и не злые. Черные негры потому, объясняла она, что в Африке, где они живут, слишком яркое солнце, и кожа темнеет – защищается от него. Она говорила, что негры тут не просто живут, а приехали к нам учиться разным наукам, читать книжки. Иногда она, правда, жаловалась, что у некоторых из них с русским языком плохо. Один, например, из бывшей французской колонии, во всех сочинениях подчеркивал свои боевые заслуги перед отечеством и писал, что он “героически срался за родину”.

Другой студент, кажется, с Берега Слоновой Кости, по маминым словам, постоянно проявлял удивительную инфантильность и бестолковость. Когда мама его спросила, кто весной сидит на ветке и поет, он не задумываясь ответил: “Люди!”

Мамины рассуждения меня со временем успокоили. Я скоро уяснил, что каждый негр – это человек с образованием, изучающий сложные науки, словом, ученый.

Негры, которые жили на площади Мужества, вопреки тому, что нам о них рассказывали, совершенно не производили впечатления униженных и оскорбленных. Веселые, пестро разодетые, они проходили мимо нас, скучных северных увальней, что-то громко обсуждая на неведомом языке, энергично жестикулируя и смеясь. Из окон серого здания, где они жили, по всей округе разносилась громкая музыка. По выходным она умолкала только под утро. Жители нашего дома, особенно пожилые, ходили жаловаться на шумных иностранцев в домоуправление, где им всякий раз терпеливо объясняли, что проживающие в общежитии граждане являются представителями дружественных государств и, учитывая сложную международную обстановку, необходимо проявить максимальную сознательность, терпение и уважение к чужим традициям.

Вечерами, когда заходило солнце и яркий свет лучей падал в окна общежития, веселые представители дружественных государств выставляли у себя на подоконниках большие зеркала и пускали в нашу сторону солнечных зайчиков. Жильцы моего дома нервничали, с грохотом открывали настежь тяжелые рамы, грозили хулиганам кулаками и сердито кричали на них. Те в ответ только смеялись и показывали пальцами.

Помню, как однажды, когда нам вечером запустили очередного “зайчика”, мама высунулась из окна и крикнула через всю улицу:

– Немедленно прекратите! Иначе я в ваш деканат пожалуюсь!

С противоположной стороны улицы донеслось удивленное “Что-о-о?”, зеркало убрали, и бегавший по стенам нашей комнаты зайчик исчез. Видимо, магическое слово “деканат” оказало-таки свое действие. Но, как выяснилось, ненадолго. Ровно через десять минут зеркало снова появилось в том же окне. Мама всплеснула руками.

Я видел, что она расстроилась, и решил на правах мужчины вступиться. С утра, когда солнце светило с их стороны, я притащил на кухню большое настольное зеркало и, поставив его на подоконник, принялся пускать зайчик в окна напротив. За этим занятием меня застали родители.

– Андрей! – грозно сказал отец. – Сейчас же перестань! Что за хулиганство!? Немедленно отнеси зеркало туда, где ты его взял.

Я заупрямился.

– Ты слышал, что я сказал?! – повысил голос отец.

– Лёня! – вмешалась мама. – Не кричи на ребенка!