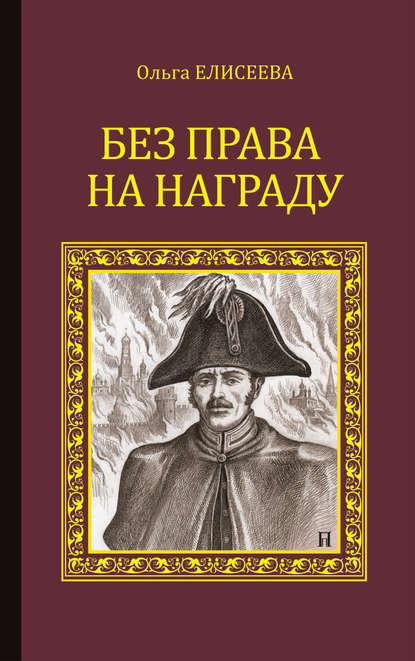

Полная версия

Без права на награду

– Хорошо. Чего вы хотите? – промолвил ледовитый Барклай.

– От тебя, трус и предатель, ничего! – взвизгнул было великий князь, но остальные его не поддержали.

– Дайте бой, – выдохнул Раевский. – Мы клянемся умереть.

– Зачем? – устало спросил командующий. – Вы не хуже меня знаете, что без хорошей позиции сражение будет проиграно. Кому вы нужны, мертвые?

Ему в ответ загудели. Требование было непреложным.

– Армия вот-вот рассыплется, – тихо сказал Ермолов. – Одна-две победы покупают солдатскую преданность. Но горе прослыть предателями…

– Хорошо, – повторил Барклай. – Слева от города есть лощина. Упремся в нее. Но предупреждаю, мы понесем значительные потери и ничего не выиграем.

Все заговорили радостно и громко. Командующему никто не поверил. Или сделал вид, что не верит. Пришедшие, исключая Константина Павловича, были достаточно опытны и умелы, чтобы понять: Барклай прав. Но признать это гласно не хватало духу.

Бенкендорф на ватных ногах вышел из штабной избы. Вот оно! Теперь все немцы – предатели. Он подождал, пока куча победно гомонящих генералов не покинет сцену. А потом снова простучал ногами по крыльцу. В избу не успели набежать ни адъютанты, ни свитские, попрятавшиеся при первом удобном случае.

Барклай был один. Он сидел за большим некрашеным столом с горой бумаг и молча смотрел на какой-то конверт, не имея сил заставить себя вчитаться.

– Михаил Богданович, – тихо произнес полковник.

Командующий вскинул голову и досадливо поморщился.

– А, это вы? Распоряжений нет.

Шурка замялся всего на секунду.

– Я не то хотел… Они не правы. И сами знают, что не правы.

Генерал холодно смотрел на вестового. Его лицо оставалось замкнутым. У Бенкендорфа язык прирос к гортани: не по чину высказывать сочувствие таким высоким персонам.

– Многие понимают, что вы истинный патриот и любите…

– Я не люблю, – твердо произнес Барклай. – Просто служу. Честно. И если у Его Величества еще есть войска, чтобы обороняться, в этом моя заслуга, а не этих крикунов.

* * *Наконец, 22 июля, армии врезались друг в друга прямо под красными осыпавшимися стенами Смоленска. Тот-то было радости. Мы не одни! Не одни!

Даже Барклай и Багратион встретились по-братски. И всюду демонстрировали согласие, хотя смотреть друг на друга не могли.

Бенкендорф получил приказание оставить штаб и поспешать под команду генерала Винценгероде, который собирал за городом из резерва Летучий корпус[15]. Его авангард предназначался Шурке – даром что ли он половину службы провел с казаками? Сам государь распорядился. Кто лучше знает, как действовать по коммуникациям противника? Перерезать дороги. Лишать снабжения.

Бенкендорф был грустен. Он уже наладился вместе со всеми принять великий бой. Часть армии разбила лагерь на холмах правого берега Днепра. Часть – прямо перед кремлем, готовясь умереть здесь.

Следовало найти Сержа. Попрощаться.

– Ты уезжаешь? А я?

Нет, от него не было спасения ни по ту, ни по эту сторону Днепра!

– Возьми меня с собой! Я не буду обузой.

Бенкендорф разозлился. Схватил друга за плечи, хорошенько тряхнул.

– Отдавай же себе цену! Ты с твоей саблей не можешь быть обузой. Только благословением Божьим.

Полковник вернулся в штаб. Наговорил много лишнего о службе вестового и о том, что таких лихих людей, как князь Волконский, держать за мальчиков и поздно, и неудобно. Пусть другие поездят! Он забирает Сержа в Летучий отряд…

Никто и не возразил. Избавились, слава Богу!

– Собирайся!

Бюхна подскочил на месте. Мог бы полезть целоваться, с него станется.

– А мы разве не примем бой?

Договорились принять, а потом ехать. Мысли, что убьют, не было. Хотя в тот день покосило многих. И без всякой пользы, как предупреждал Барклай. Но армия хотела огрызаться. И огрызалась. Просто, чтобы Бонапарт не считал, что ему рады.

Глава 2. Тетушки

Январь 1817 года. Харьков и окрестности.

Прежде чем ехать в Старые Водолаги, Бенкендорф отправился за справками к даме, достойной во всех отношениях. На углу улицы Благовещенской и Дмитриевки, в одноэтажном желтом особняке с белыми дорическими колоннами останавливалась княгиня Наталья Ивановна Куракина, когда приезжала проведать свои имения под Харьковом. Она снимала дом у того же коллежского секретаря Мюнстера, с которым генерал-майор уже познакомился.

Карета Бенкендорфа проследовала мимо глухой ограды – «мой дом, моя крепость» – с коваными, как печные заслонки, воротами, и остановилась у тумбы, которой служила свороченная на сторону скифская баба.

В конце прошлого века муж Куракиной служил генерал-губернатором Малороссии и набрал помаленьку то там, то здесь деревенек, которые очень помогли семье после войны, когда подмосковные были разорены. Брат знаменитого бриллиантового князя Александра Борисовича – Алексей – был не столь известен, но делен, а его вдова не жаловала деверя и не распространяла на Бенкендорфа родовую неприязнь. Напротив, она часто бывала у императрицы-матери и относилась к Шурке с покровительственной нежностью, прозвав его «наш Вальмон»[16], или «наш Казанова». Что, конечно, импонировало молодому человеку и только подстегивало его к новым похождениям.

Бывает такое состояние сердца у пожилых дам, когда они любят внуков или их друзей со снисходительной радостью, не завидуя и не огорчаясь, что собственная юность прошла.

При взгляде на милейшую Наталью Ивановну становилось ясно: она провела век в любви и покое. А потому во всех видела искорки этих чувств, пусть зарытые глубоко под спудом служебных неудач и душевных печалей.

Когда ей доложили о приезде Бенкендорфа, княгиня играла на арфе и почти с сожалением отложила инструмент, но, пока шла навстречу гостю, преисполнилась радости, потому что для нее он был не командиром дивизии, а веселым шалопаем из царскосельской гостиной.

– Ну здравствуй, Вальмон, – Наталья Ивановна поцеловала генерала в темечко, когда он склонился к ее руке. – Все кудри порастерял. Раньше говорила: какой стал большой! Теперь что?

– Старею, – вздохнул тот.

Княгиня поморщилась.

– Слова от тебя такого слышать не хочу. А как же мы? Нас уже и хоронить пора?

Генерал рассыпался в заверениях, что Наталье Ивановне хоть сейчас на бал, но та остановила его жестом.

– Больше не пляшу. А в Благородном собрании не была, уж и сама не помню почему. Простыла, что ли? – Она засмеялась своей старческой рассеянности. – Твой батюшка, поди, больше моего забывает? Как сядем в карты играть, так все норовит ставки понизить, хоть заранее договорились, что партия на пуговицы!

Александр Христофорович вынужденно улыбнулся. Отец действительно плошал на глазах, минутами не помнил, кто он есть и какова его подпись. Получая письма от детей, спохватывался, читая на конверте собственную фамилию – вот, оказывается, кто я таков! Ну-с, будем отвечать от имени генерала инфантерии Христофора Иванова сына Бенкендорфа… Или вдруг среди немецкого текста, сбивался на французский, вписывал русские выражения… Словом, путал, путал, путал. «Неужели и я буду таким?»

Шурка предпочел бы не дожить до старости. И долго верил, что не доживет. Как вдруг войны кончились, он застрял в гарнизоне. И вот уже зрелость в разгаре. А за ней холодом дышит завтрашний день. Особенно страшный, когда пример перед глазами.

– Ну, с чем пожаловал? – Наталья Ивановна уже вела его к столу. Было рано обедать, но княгиня блюла старинное гостеприимство и не могла ударить в грязь лицом. – Здесь, в Малороссии, вспоминаешь, как должно быть и как прежде было у нас, – говорила она. – Люди теплее. Горячие даже.

Александр Христофорович был не уверен, что это хорошо. Невоспитанные. Неделикатные. Простота хуже воровства. С другой стороны… Проведя юность при дворе, где все исключительно степенны, он разучился ценить это качество и внутренне ликовал, когда ловил хоть одно нерасчетливое движение души. Чему, безусловно, научился у Марии Федоровны, любившей сердечных простаков вроде Багратиона или Платова. Такими, как «бриллиантовый князь», она только пользовалась.

Кем был он сам? Его и любили. Им и пользовались.

– Предпочитаю здешние блюда, – призналась Наталья Ивановна. – Когда только ехала к мужу в Малороссию, остановились на ночь в степи. Глядь, свет из-под земли, крики, музыка. Землянки, а в них казаки-переселенцы играют свадьбу. Мы туда: можно к вашему шалашу? Милости просим. Пьют. Пляшут. Бабы прямо на колене раскатывают тесто, кладут в него творог, лепят пирожки и кидают в котлы. Отродясь вкуснее тех галушек не едала. Все потом вывалили наверх, стали стрелять в небо – фейерверк, что ли – радуются, кричат: «Да здравствует наша матушка Екатерина Алексеевна! Которая дала нам эту землю!»

Старушка едва не прослезилась.

– Теперь небось не так?

Шурка заверил, что после войны кругом наблюдалось всеобщее ликование, и с радостью увидел, что буфетчик, прислуживавший барыне за столом, взялся наливать ему из вместительной фарфоровой супницы наваристого красного борща, от которого на версту несло чесноком. Одновременно лакей поставил на край стола серебряное блюдо с нарезанными дольками апельсина. Бенкендорф знал, что жевать надо цедру, но чеснок она все равно не отобьет.

– Так с чем пожаловал? – Княгиня позволила себе задать вопрос не прежде, чем гость опустошил первую тарелку. – Егор, еще господину генерал-майору.

– Что вы знаете о госпоже Дуниной? – не без запинки произнес Александр Христофорович.

– О-о-о! – возглас был настолько долгим, насколько у старушки хватило воздуха в легких. – Эк тебя занесло! С чего бы?

Бенкендорф признался, что питает интерес не к тете, а к племяннице.

– Бедняжка, – отрезала Куракина, чем привела гостя в еще большее замешательство, ибо непонятно, к кому относилось слово: к нему или госпоже Бибиковой?

– Род большой, старинный. Весь из этой земли вышел, в нее же и уйдет, – констатировала Наталья Ивановна. – Егор, мне кипяточку надбавь. Так вот. Нет таких людей – Дунины. Суть фамилия ее мужа, генерала. На службе человека видного. Здесь – тьфу и растереть. – Куракиной понравилось удивление, растекшееся по лицу собеседника. – Ах, батюшка, с каким трудом я эти премудрости постигала! Теперь хоть кому помогу. Слушай. Есть другие люди. Норовы и Донец-Захаржевские. Два семейства. Сильные. Упрямые. Большу-у-ущие. В конце позапрошлого века казачий старшина Донец поставил здесь острог при Чистых Водах. Водолаги, значит, по-татарски. Пришли государевы люди. Стали жить. С Норовыми, которые верховодили окрест, они всегда были на ножах. Наезды, поджоги. Но вот притерлись как-то. Решили, что вместе будет сподручнее. Поженили детей. Родную сестру Марии Дмитриевны – Марфу – выдали за Донца-Захоржевского. Меж собой семьи побратались. Стали как одна. Но им бы еще и при служебных выгодах очутиться. Отдали Марию за генерала, за Дунина, годами ее сильно старшего и имением небогатого, зато в чести и у Потемкина, и у Румянцева, и у Суворова. В Крыму воевал. Оттуда все трофеями изоделись.

Бенкендорф слушал внимательно. Родословная госпожи Бибиковой открывалась ему с неожиданной и даже пугающей стороны. Выходило у нее родни – полгубернии. А он только с девчонками и успел подружиться. Те, кажется, готовы были отдать ему маму, лишь бы с горки катал!

– Дунин Марью любил, сказать нельзя как. Чуть умом не тронулся. Дома не оставлял. Везде с собой возил. И под Очаков, и под Измаил. Она не из пугливых, и жила с мужем ладно. Это, говорит, ты во фрунте командуй. А дома – я. У нее, слышь ты, ножка, как моя ладонь. Махонькая. Вот кто-то и рассказал князю Потемкину, мол, у приезжей к мужу генеральши туфелька китайской мандаринше на зависть. Видали? Нет, отвечает тот, но захочу, посмотрю. Передали Дунину. Он в тот же день жену собрал и на подводе – домой. А так немногие делали. Все князю своих супруг подложить хотели. Для чинов. – Наталья Ивановна вздохнула. – Ну да князь был человек сердечный. Понял свою оплошность. Прости, говорит, брат Дунин, не за тех вас с женой принял. Вертай, говорит, подводу. Будете жить со всяким уважением. Вернулись. И с тех пор нашу Марию Дмитриевну только на руках не носили. Как штурм – ее в безопасное место. Была вроде талисмана. В восемьсот четвертом году муж ее помер. Детей семеро. Богатства не меряно, поместья аж за горизонт уходят. Она по-старому командовала. Дочек замуж отдала. Все они здесь, как яблоки возле яблони, и попадали. Близко живут. И вдовую племянницу к себе взяла. Не сохнуть же веточке вдали от дерева.

Наталья Ивановна замолчала.

– Все, что знаю. Не обессудь, если мало.

– Достаточно, – Бенкендорф кинул. Ему было о чем призадуматься. – Я зван к ней на Крещение.

– Большой успех, – кивнула княгиня. – Она чужаков не любит. Уже и прикинула, за кого племянницу выдать, чтобы, значит, тоже невдалеке и для семьи польза была.

– За кого? – Александр Христофорович напрягся.

– Да за Романа, за Шидловского. Хозяина Лысой Горы. Там глины дивные. А у Дуниной – стеклянный завод. Смекаешь?

Смекать-то он смекал. Но зла не хватало. Значит, за глины?

– А этот Шидловский не родственник Марье Ивановне, изюмской предводительше?

– Брат мужа. Отставной прапорщик. Еще у них винокуренные заводы, мельницы, испанские овцы тонкорунные. Да и чего только нет! Дунина как-то мне призналась, что ошибкой выдали Лизавету за русского, ну из центральных губерний. Он все пропил, прогулял, да и сам сгинул. Теперь вдова с двумя детьми никому не нужна. Хуже того – досадна. Без копейки, на чужой каравай. Если будут снова сватать, то поблизости. И чтобы прибыток был.

Очень утешительно! Бенкендорф уже знал, что от него прибыток – шерсти клок.

– Наталья Ивановна, – взмолился он. – Введите меня в этот дом. Я хоть и приглашен, но не в своей тарелке. Никто меня не знает…

– Нет ничего проще, – рассмеялась княгиня. – Надо для начала поехать к Шидловским. С ними вы ближе?

О да! С предводительшей. Но этот хозяин стекольных глин портил всю картину.

* * *К Шидловским поехали на другой день. Шурка думал, что в Мерчик, и заранее дергался. Там дворец, как в Версале. Людовик XIV на выселках! Но оказалось – дальше, в Кунье. Наследники не одобряли отцовской расточительности, каждый выбрал себе имение и пустился в коммерцию, не забыв отгрохать собственный замок.

Это прущее в глаза богатство и удивляло, и злило генерала. На какие шиши? Мужичков загнали на месячину?[17] Заложили земли в банк? И пановать?

В центральных губерниях ничего подобного не наблюдалось. Рубленые помещичьи дома с колоннадой, тесанной местным умельцем из дуба и крашенной побелкой. На суглинке и на песке народ бросал пахать и искал отхожих заработков. Целые села принимались за промыслы, вдоль дорог – за извоз, отстегивая барину негустую оброчную копейку. И только вдали от рек и трактов угрюмые господа Сундуковы еще уповали на барщину.

Здесь жили жирнее, ибо земля дарила щедрой рукой, а хозяева, оставив пахоту южным соседям, курили вино, ставили мельницы на запрудах и гуртом завозили породистый скот.

Благодатное и правильное дело – обзавестись на Слободщине усадьбой. Бенкендорф скосил глаза на княгиню Куракину, которая точно подтверждала старую истину: не клади все яйца в одну корзину. Хорошо владеть и подмосковными, и киевскими, и степными, и новгородскими, а занесет на Волгу – бери и там, земля подрайская. Придет война, не всех одним махом накроет. Разорятся одни, потянешь с других и выправишься. Но сейчас добрейшая Наталья Ивановна меньше всего думала о хозяйстве. Дай Бог здоровья дамам старого общества! Их следует решительно отличать от бранчливых наседок, в равной мере наделенных любопытством и сердечным равнодушием.

Куракина, ради него, пустилась в гостёбы. Оставила теплый дом, забралась в возок на полозьях, скользивший по неухабистой зимней дороге со скоростью мохноногого шестерика местных лошадок.

Ехать в открытых санях, застланных ковром, было бы веселее, но не двадцать пять верст кряду. Княгиня куталась в кунью шубу необъятных размеров – такая обычно занимает целый сундук – и прикрывала ноги широчайшей волчьей полостью. Она сразу поделилась ею со своим Вальмоном и время от времени ободряюще похлопывала его по белой перчатке.

– Шинелька-то твоя на рыбьем меху! И сам худющий! В чем душа держится? – Ее румяное личико от улыбки покрывалось сеткой морщин, целиком проглатывавших глаза.

Путь лежал к северо-западу от города. Там благоденствовал предводитель изюмского дворянства Николай Романович со своей ненаглядной половиной Марьей Ивановной, урожденной Капустянской. От одного звучания здешних фамилий у Шурки в животе становилось тепло, а в нос ударял запах пирогов.

Уже на подступах к усадьбе на глаза стали попадаться солидные каменные амбры и службы, крытые красной черепицей. Мелькнула церковь с гранеными куполами, и с портиками, в которых гость разглядел каменные фигуры евангелистов.

– Ты вещи-то захватил? – осведомилась старушка, чей увесистый рундук генерал, когда садился, заметил притороченным сзади возка. Ее лакеи стояли на запятках, а гайдуки скакали по обе стороны дороги. Один из них трубил в гнутый рожок, а другой, избоченясь, кричал: «Княгиня Куракина едет!» – Нас, почитай, до самого Крещения не выпустят! – потешалась над замешательством спутника Наталья Ивановна. – Придется послать. Ведь ты не станешь позорить меня грязными рубашками?

Генерал втянул голову в плечи. Он замерз и хотел, чтобы дорога поскорее закончилась.

– В старые времена никто одним возком не ездил, – бодро сообщила княгиня. – У моего батюшки в дорогу целый поезд собирался. Карет из двадцати. Да еще телеги с едой, с перинами, с шатрами… Верховые, воспитомки, челядь. Бывало, вся Калуга – мы через нее ехали – калачи печет, чтобы нас прокормить. А теперь… Так кататься – себя не уважать! – Старушка зажмурила глаза, и спутник понял, что она блаженствует в прошлом, где толпа холопов готовит ей и стол, и дом посреди неприютных полей.

– Приехали! – вдруг радостно закричала Куракина, когда возок от церкви вильнул проулком и сразу попал в обширный курдонер, своей регулярной планировкой заставлявший забыть, что ездоки – в глуши.

Дворец вырисовывался розоватой трехэтажной громадой за гладью широчайшего рукотворного озера. Обогнув его по расчищенной от снега дороге, гости остановились у массивного портика с семью колоннами. Навстречу высыпала челядь. Мальчики-казачки принимали лошадей под уздцы. Лакеи распахивали дверцы возка, низко кланялись и раскатывали ковровую дорожку до беломраморных ступеней дворца. Управитель послал постреленка за хозяевами, а сам, согнувшись в три погибели и отставив в сторону правую руку, шел впереди, пятясь и не спотыкаясь. Так, спиной, поднявшись к дверям – тяжелым, ореховым, с лаковыми вставками, – он махнул ладонью, и створки в тот же миг растворились.

– Гости! Гости! Какие гости! – С дубовой лестницы навстречу приехавшим спешила предводительша в белом крахмальном чепце и необъятном голубом капоте. – Княгиня! Матушка! Выше высокопревосходительство! – Она перекатывалась со ступеньки на ступеньку, колыхаясь большим сдобным телом.

Дамы обнялись. Быстро и оживленно заговорили по-французски. При этом Куракина время от времени бросала на привезенного ею генерала заговорщические взгляды, и тот чувствовал себя жеребцом, выставленным на продажу. Особенно с той секунды, как госпожа Шидловская тоже стала метать в него фейерверочные ракеты и согласно кивать княгине, все более воодушевляясь.

Теперь и у него появились «тетушки»! А у них – законное развлечение. Тайна, которую они могли хранить и пестовать, что уже само по себе – занятие. Шурка подарил им радость соучастия в делах «молодых», и теперь мог рассчитывать на помощь. Хотя бы на сведения.

– Мой супруг на охоте, – извинилась Мария Ивановна. – Поехал полевать[18]. Может, зайцев подстрелит.

Приезжих повели на второй этаж в двухсветный зал, а оттуда еще выше – в гостевые комнаты.

– Нынче у нас никого нет, – оправдывалась предводительша. – Вы одни. Так не взыщите за скуку. К Крещению соберутся. В Водолаги поедем целым поездом.

Бенкендорф было открыл рот, чтобы спросить, неужто и отсюда ездят к Дуниной? Но княгиня осторожно пихнула его локотком в бок: так принято, так принято.

Светлая горенка под крышей с круглым окошком, где генералу предстояло бросить свои бренные кости, была меблирована трофейными диванами и бюро красного дерева. Как они прикочевали под Харьков из Европы? Кто, через какие руки и за какие деньги перепродал их старосветским помещикам?

Александр Христофорович не без смешка осмотрел кресла ампир с поломанными в дороге ножками, которые чинили дома и, надо признать, весьма искусно, но другим деревом – морили и многократно покрывали лаком, лишь бы потемнело.

Слава Богу, перина на кровати была домашней – пухлой и холодной. Шурка бросил перчатки на стол и дохнул. В воздухе повисло белое облачко. В открытую дверь, без спросу, ввалился лохматый истопник, грохнул об пол связкой поленьев и, кряхтя, полез в печь, проверять заслонки.

Бенкендорф отвернулся к окну. Его вдруг охватили досада и нерешительность. Зачем он приехал? Ради госпожи Бибиковой, которой толком не знает? И которую ему, ясное дело, не отдадут. Шурка чувствовал, что его затягивает в воронку новой авантюры. Чему, положа руку на сердце, следовало бы радоваться, ведь в последнее время не происходило вообще ничего. Но сейчас генералом владело оцепенение. Минутный ужас, который случается перед переправой. Другого пути нет. Все до тебя поплыли. И ты поплывешь. Но отчего-то медлишь… медлишь… не вступаешь в воду.

* * *Вместе с денщиком и рубашками из города прибыло письмо от председателя Уголовной палаты. Бенкендорф сломал печать. Хоть он и чужой человек, но к делу прикосновенный – сам напросился. А у нас по старинке считают своим долгом отчитаться и перед заезжим высоким чином, как будто тому только и дела – что до утонувшей девки!

Выходило любопытно. Тело вскрыли. Ничего особенного не обнаружили. Куда интереснее оказалась шерстяная понева, в сгиб которой по подолу были зашиты тяжелющие медные монеты. Да такие чудные, что одну из них Мюнстер прислал на погляд. «У нас ничем таким отродясь не платили», – писал он.

Александр Христофорович развернул белый платок и был поражен темным коричневым квадратом величиной с ладонь. На нем имелся грубый оттиск орла и номинал – 5 копеек. Урони такую гирю на ногу, и она даже сквозь сапог ушибет пальцы. А у Орыси в подоле было зашито на десять рублей меди.

«Сии-то монеты и утянули девку ко дну», – заключал далее председатель Уголовной палаты. Опрос обывателей, стоявших на реке, показал, что горничная кинулась сама, никто ее не толкал. Но тонуть не собиралась, била руками и хотела вылезти. Ее точно за ноги тянули вниз. Пока народ подбежал, она уже ушла под лед. «Полагаю, что тяжелая медь и послужила грузом». Мюнстер спрашивал, не видал ли генерал где-нибудь подобных денег. Ему самому по службе никуда дальше Сум выезжать не приходилось.

Бенкендорф приказал денщику подать сундучок с письменными принадлежностями. «Ваша монета в любой губернии была бы редкой гостьей». Он имел счастье разглядывать такую лишь однажды, в детстве, как диво. Во дворце показывали покойному государю Павлу Петровичу, чем платят на сибирских заводах, у Строгановых. «Чеканят с прошлого века, но хождения за пределами северных губерний почти нет».

Следовало сужать круг подозреваемых, если у следствия они вообще были. Кто ездил в Сибирь? Имел там коммерческие дела? Принимал дальних гостей? Родню?

Странным было и поведение утопленницы. Побарахтаться и вынырнуть? Ей дали денег, но она боялась хранить их дома и зашила в юбку. Положа руку на сердце, если бы все это не касалось Дуниной, а через нее Елизаветы Андреевны, генерал не стал бы трудить голову. Но от случившегося веяло подставой. Никто не хотел смерти. Не нарочно вышло. А чего хотел? Подкапывался под местную барыню-распорядительницу, которая целому городу и чума, и манна небесная? С какой целью? И как все это может задеть вдову с детишками?

Александр Христофорович не был уверен, что должно задеть. Но почему-то чувствовал род ответственности. И страховался. Лишатся покровительницы – пойдут по миру. Хорошо ли?

Вечером все собрались к столу. Хозяин правда набил зайцев, и кухарка сотворила длинные пироги с зайчатиной. Особенно нежные, пока свежие. Завтра уже будет не то. И, повторяя эту фразу, как заклинание, гости накинулись на сдобное, норовя захватить побольше и почавкать погромче, чтобы порадовать радушие господ Шидловских.

Николай Романович – весельчак без буянства – воспитывал дочь Катерину осьмнадцати лет, которая уже была сговорена за капитана гвардии барона Меллера-Закомельского, обладателя соседнего имения. Родители нет-нет да бросали на генерал-майора укоризненные взгляды: эх, поздновато вы к нам пожаловали! Но сама «панна Катерина», кажется, была довольна судьбой и меньше всего думала о густоте эполет суженого. Приезд ее жениха намечался назавтра, и черноглазая мадемуазель пребывала в блаженном предвкушении встречи: на вопросы отвечала невпопад, с гостями была рассеяна до неприличия и все ловила взглядом мелкий белый пушок за окном.