Полная версия

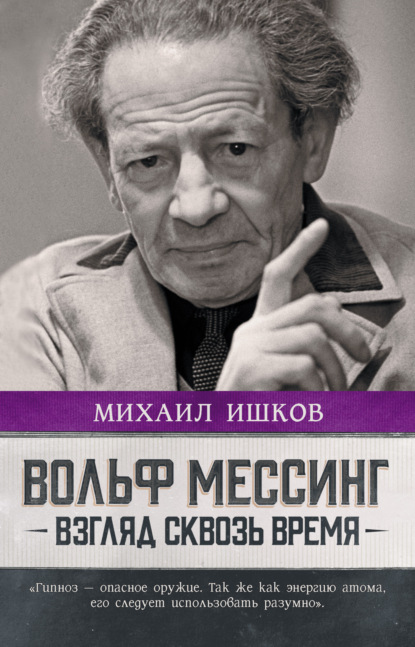

Супервольф

Впрочем, приближался вечер, и Вольфу следовало подумать о ночлеге. О местной синагоге мне и вспоминать не хотелось. Путем расспросов добрался до Драгунштрассе, где останавливались мои земляки из Гуры Кальварии. Там меня приютили добрые люди, помогли с работой. Я устроился посыльным в ночлежный дом, заодно мыл посуду, чистил обувь. Денег мне не платили, обещали кормить, но часто забывали об обещании, так что на голодный желудок, с мыслями о еде мне удалось протянуть до февраля, когда на улице я упал в голодный обморок и меня отвезли в местную больницу. Дежурный врач осмотрел меня и, зафиксировав остановку дыхания, приказал перевезти в морг.

В морге я пролежал до следующего дня – санитары готовили труппы для патологоанатомического музея. Загвоздка вот в чем – состояние, в котором я находился, только со стороны можно было назвать обмороком или, если хотите, смертью. Очнувшись в больнице и услышав приговор врача, я не потерял присутствия духа. Да, я не мог двигать членами, не мог дышать, не мог говорить, но все видел и слышал.

Под словом «все» я подразумеваю не только высказанные вслух слова, но и слова, рождавшиеся в головах тех, кто имел со мной дело. Другими словами, я улавливал странное удвоение голосов, при котором первому, ясно слышимому, вторил другой, дребезжащий, размыто угадываемый. При этом тени слов вовсе не повторяли сказанное вслух, а содержали какой-то иной смысл. Это было что-то вроде смутных оттисков, сопровождаемых уверенностью, что я слышу именно то, что слышу. Каждого, кто подходил ко мне, я видел насквозь и ничуть не обижался, что ко мне относятся как к вещи. Я не испытывал эмоций. Что-то конечно, пошевеливалось в груди, но реакция была отстраненная, потусторонняя, как если бы до кого-то доносится разговор соседей в электричке. Смысл их разговоров вовсе не занимал меня, кроме некоторых незнакомых и удивительно красивых выражений. Например, «патологоанатомический музей». В музеях я никогда не бывал, но слышал о них, и где-то глубоко внутри, из-под спуда, пробился вопрос: неужели и мне доведется побывать в хранилище, где выставлено множество забавных вещей? Никаких иных переживаний я не испытывал.

Это факт, и с ним надо считаться.

В музее меня положили на металлический столик, студент-медик, склонившийся надо мной, обнаружил пульс и тут же вызвал профессора, который и вернул меня в ряды живых. Это случилось на третьи сутки после того, как я упал на улице.

Спасителем оказался господин Густав Абель. От него я впервые услыхал о летаргическом сне, вызванном малокровием, истощением, нервными потрясениями; о «медиумах», когда в его доме, в ответ на его мысленный посыл, я взял молоток, разбил молотком кафельную плитку на печке и через образовавшееся отверстие достал из зева серебряную монету.

Профессор развел руками.

– Вы – удивительный медиум, – заявил он.

То, что я не совсем человек, я уже догадывался, но оказаться «медиумом» было сверх всяких ожиданий. Я испытал гордость – ведь не каждый сбежавший из дома мальчишка может называться «медиумом».

– Ты можешь приказать себе все, чего только захочешь, – утверждал профессор. – Главное – уверенность в себе, в своих силах. Ты должен забыть о том, что было с тобой раньше, и включиться в работу по выяснению будущего.

Это была неясная и не совсем понятная цель, но я всеми силами старался помочь профессору и его коллеге профессору Шмидту понять, каким образом – или каким органом – я воспринимаю чужие мысли.

Что я мог ответить?

Их приказы доходили до меня в то мгновение, когда я вдруг начинал испытывать перекос в восприятии происходящего.

Чтобы стало понятнее, приведу пример. С каждым случалось такое – заснув, вдруг соображаешь, что ты во сне, и все, что с тобой творится, происходит в некоем бредовом, потустороннем состоянии. Вспомните хотя бы описания снов: «иду вдоль длинного забора», «очутился в помещении… в поле… в лесу… на краю обрыва…», «вижу себя издали» и так далее. К моменту осознания такого рода яви я и хочу привлечь внимание. Оно, осознание, происходит внезапно, как бы ненароком или мимоходом, – глядь, а я уже здесь. То же самое происходило и со мной. Я как бы просыпался и видел все иначе. С высоты четырнадцатого этажа подтверждаю, что все рассказы, свидетельства, утверждения о «напряжении мысли», «усердном думании», попытке «мысленно приказать» или «уловить» не имеют никакого отношения к тому, что происходило со мной.

Действительно, чтобы уловить чужие мыли или, точнее, приказы (в чем разница, я объясню позже, когда мы побываем у Иосифа Виссарионыча, который очень интересовался такими «штучками-дрючками»), требуется колоссальное напряжение, но в этом деле главное – умение войти в предстартовое состояние, а также навык, позволяющий выбрать подходящего индуктора, то есть человека, чьи мысли воспринимаются легче, чем у кого-либо другого, присутствующего в зале.

Таким исключительно отзывчивым проводником оказалась жена профессора Шмидта, Лора. Это была молодая болезненного вида женщина с чуть раскосыми и, может, оттого ощутимо манящими глазами. Я брал ее за руку, она мысленно диктовала задание – направо, налево, вниз, вверх, ошибка, ошибка, прямо, открыть дверцу, ошибка, следующая полка, следующая полка, ошибка, вправо, вправо, стоп. Книга, возьми книгу, страница, нет, ошибка, нет, ближе к началу, стоп. Хорошо. Строчка. Пятнадцатая строчка, пятнадцатая строчка, ниже, ниже, стоп. Буква.

Стоп, правильно. Хорошо.

Видали бы вы, какими взглядами одаривала Лору супруга профессора Абеля Эрнестина, оказавшаяся никудышным индуктором! Эрнестина полагала, если ее муж отыскал такого одаренного беспризорника, каким был я, заниматься им должны они и только они, а именно – семейная чета Абелей. Если этот бесенок с головой, похожей на куст сельдерея, утверждает, что не слышит ее, тем хуже для него.

Возмущение Эрнестины, истекающее в виде напористого мысленного потока, было отчетливым и непререкаемым – этот босяк должен научиться воспринимать мои мысли. Ведь каким-то образом он научился погружаться в бездыханное состояние, что, впрочем, неудивительно для маленького бродяги. Следом наваливалась волна смутных, мешавших мне работать обвинений – я знаю, почему он так липнет к Лоре. Это ты, мой любезный супруг, мой Густав, внушил ему, что Лора куда более покладиста, чем твоя законная супруга, которая знает, что такое женская честь, и не пытается завлечь чужих мужчин. Что за имя – Лора?! Оно пристало какой-нибудь гувернантке, а не жене университетского профессора! Впрочем, чем она занималась до замужества, не будем вспоминать. Что ты пытаешься передать ей через этого оборванца, Густав? О чем договариваешься?

Я невольно слышал их всех – Эрнестину, профессора Абеля, Лору. Я вынужденно слушал их. Профессор мысленно транслировал Лоре – «моя добрая», «моя хорошая». Эти четко улавливаемые слова плавали в облаке такой надрывающей сердце печали, такой по-германски протяжной и зыбкой задумчивости, что мне трудно было работать. Ни Густав, ни Лора не могли общаться в сверхчувственном эфире, но им не нужна была телепатия. В ту пору мне было трудно понять потаенный смысл таких выражений – «моя хорошая», «моя ласточка», «мой хороший», «мой умный». Куда сильнее меня удручала неотвратимость скорого разрыва с приютившей меня профессорской четой. Эта перспектива вырисовывалась передо мной как очень близкое будущее.

Я уже подумывал, не лучше ли самому, не дожидаясь, пока супруга профессора выгонит меня из дома, сбежать на Драгунштрассе, конечно, теперь уже не в качестве мальчика на побегушках. После овладения простейшими приемами погружения в сон наяву и улавливания чужих мыслей, пусть даже малосвязанных и непонятных, по большей части обрывков мыслей, я надеялся занять место полноправного участника шайки, собиравшейся в трактире на Гренадирштрассе и обиравшей горожан и приезжих провинциалов в карты. По праздничным дням (кроме суббот) они занимались распродажами участков на Луне, торговлей «ценными бумагами» несуществующих акционерных обществ, не гнушались и раздеванием пьяных. Это были доходные занятия, но что-то удерживало меня от подобного использования своих талантов.

Что именно?

На этот вопрос ответил господин Абель. Я не вправе раскрывать семейные тайны, но вкратце скажу: мое предвидение скоро сбылось. Чтобы лишить Густава повода видеться с Лорой, Эрнестина потребовала отправить меня в приют. Расстаться с нечаянно свалившимся ему на голову «феноменом» показалось профессору несусветной глупостью, к тому же он не желал ради жениных капризов терять уважение к самому себе. Судя по его раздумьям, уступки такого рода представлялись ему куда более страшным наказанием, чем любая выдуманная Богом кара, ожидавшая грешника на небесах. Однако от помощи Лоры он был вынужден отказаться.

Его переживания до такой степени измордовали меня, что я дал себе слово никогда не рисковать собой и не доводить дело до грани душевного расстройства. Другие заповеди, внушенные профессором, тоже пришлись мне по душе – сытость не вымогается, а зарабатывается, счастья не добиваются, а ищут, и найдет его только тот, кто сохранит уважение к себе и веру в свои силы.

Истины от Абеля открылись мне не до того, как я покинул дом профессора, а после. Ультиматум жены Густав выполнил через два месяца. Все это время я занимался с ним, и только когда Лора скончалась от скоротечной чахотки, Абель, погрузившись в меланхолию, согласился передать меня на попечение господина Цельмейстера, импресарио, тут же перепродавшего меня в берлинский паноптикум.

Глава 2

Перед первым посещением паноптикума господин Цельмейстер предупредил меня, что я «буду иметь интересную работу». Действительно, выход в люди оказался необычайно щедрым на сюрпризы.

Как только я переступил порог этого заведения, первый же выставленный там экспонат сразил меня напрочь. Вообразите приятного на вид, кудрявого блондина, ловко скручивавшего самокрутку пальцами ног. Затем молодой человек с той же непосредственностью зажег спичку, прикурил и, заметив, что я с открытым ртом наблюдаю за ним, подмигнул мне.

Возле инвалида толпились зеваки, с нескрываемым изумлением наблюдавшие, как тот, удерживая между ногами цветные карандаши, набрасывал портреты посетителей. Как оказалось, это был его дополнительный заработок. При желании можно было заказать инвалиду картину – что-нибудь простенькое, вроде кухонного натюрморта или сельского пейзажа.

Господин Цельмейстер потянул меня за руку и увел в следующий зал, где хозяйничала громадная, обнаженная до пояса толстуха с густой, доходящей до пупка, окладистой бородой. За отдельную плату посетители могли подергать ее за бороду, чтобы убедиться, что она настоящая.

По соседству с ней были выставлены две сестрички – сиамские близняшки, не упускавшие случая привлечь внимание посетителей-мужчин предложением «развлечься». Сознаюсь, я не сразу сообразил, что они имели в виду. Когда же до меня дошло, первым моим побуждением было сломя голову бежать из этого вертепа. Тут же сердце пронзила горечь – куда мне, грешнику, было бежать?

Экспозицию дополняла некая американка, имевшая между лопаток густую ниспадавшую до колен гриву. Показывая ее публике, американка ржала, как лошадь, и отряхивалась, как мокрая собака.

В запечатанной стеклянной ванне хранился труп русалки, чьи ноги внизу срастались в некое подобие нароста, который при желании можно было принять за хвост.

Гвоздем сезона в паноптикуме считалась татуированная пара из Америки. У женщины во всю спину была наколота «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, а на спине мужчины было изображено распятие с подписью «Гора Голгофа». Сентиментальным фрау особенно по душе была женская фигура, державшая в руках свиток с надписью «Не забывай» и подписью «Эмма», а на мужской груди – сплетенные имена «Фредди» и «Эмма».

Надивившись на такого рода экспонаты, в довершении ко всему на пороге директорского кабинета я нос к носу столкнулся с Вилли Вайскруфтом.

Вилли выходил оттуда, но, увидев меня, тут же вернулся в кабинет, где устроился сбоку от просторного, на резных ножках, письменного стола, за которым восседал пожилой мужчина львиного вида, с гривой седых волос и громоподобным голосом. Услышав его, я тут же смекнул, что угодил в ловушку и мне следует быть предельно осторожным. Я не люблю ангелов, вещающих басом.

Но это мельком.

Куда более меня интересовал Вилли, его в высшей степени изумленное лицо и его свободное поведение в таком роскошном кабинете. Позже, сопоставив размеры помещения, принадлежавшего Вайскруфту-старшему, с размерами, например, сталинского кабинета, а также с отделанным деревянными панелями залом начальника новосибирского НКВД, я сообразил, что кабинет хозяина паноптикума был не такой уж роскошный, и сам герр Вайскруфт не так страшен, но в первые мгновения меня ужаснула мысль, что теперь они возьмутся за меня вдвоем: отец и сын – родство открыто читалось на их лицах, – и вырваться от них в запертом помещении не было никакой возможности.

На господина Цельмейстера не было никакой надежды, ведь это он привел меня сюда. Самое большее, на что я мог рассчитывать, это требование прекратить избиение и угроза позвать полицию. Господин Цельмейстер был не из тех людей, кто засучив рукава готов броситься в бой за правду. Мой импресарио предпочитал жить фразами. Он без конца напоминал своим подопечным: «Надо работать и жить!» Понимал он эту заповедь своеобразно. Обязанность работать господин Цельмейстер предоставлял мне, себе же оставлял право жить, понимаемое весьма узко. Цельмейстер любил хороший стол, марочные вина, красивых женщин… И имел все это в течение длительного ряда лет за мой счет.

К счастью, первая встреча с семейкой Вайскруфтов закончилась в высшей степени мирно, и в этом несомненная заслуга Вилли, в присутствии отца признавшегося, что имел счастье встречаться со мной раньше, когда возвращался домой из Прибалтики. Он даже упомянул насчет билетов, что вполне соответствовало моему нынешнему виду и одежде. Господин Цельмейстер перед встречей приодел меня. Я стал похож на берлинского Гавроша из хорошей семьи – в ту пору даже состоятельная молодежь увлекалась модерновой идеей солидарности с трудящимися, так что пиджачок, расклешенные брюки, свитер под пиджачком, кепка набекрень вполне соответствовала духу времени. Главное, вещи были добротны и не рваны, а это для немцев самое главное.

Насчет билетов Вилли выразился в том смысле, что мы – «мы!» – познакомившись на вокзале, решили ехать низшим классом и сэкономить деньги на мороженое.

Август Вайскруфт хмуро выслушал его и завил:

– Мне плевать на мороженое! Что он умеет, господин Цельмейстер?

– О, этот мальчик – чудо природы, господин директор. В его способностях убедился профессор Абель…

– Мне плевать на профессора Абеля. Что он умеет?

– Все, господин директор. Например, лежать в гробу или отыскивать всякие спрятанные предметы.

– Отыскивать предметы нам не надо, у нас серьезное заведение. Публика сочтет такой фокус мошенничеством, а вот лежать в гробу…

Он задумался.

– Сколько?

– Что сколько?

– Как долго он может изображать умершего?

– Сколько угодно господину директору, – ответил мой импресарио.

– Я хочу, чтобы он ответил сам. Как долго ты можешь лежать в гробу? День, два, неделю.

В ту пору я был глуп в практических вопросах, и обуявшая меня неуместная гордыня толкнула на самый неразумный ответ в моей жизни. Вольф оказался склонен к похвальбе.

Я вытаращил глаза и заявил, что могу пролежать две недели.

– Это ты врешь, – рассудил директор паноптикума. – А вот неделя меня бы вполне устроила. Расчет за неделю.

Первым ловушку заметил импресарио.

– Господин директор шутит? – ласково спросил он. – Мальчику надо ходить в школу. Мальчик – уникум. Сам профессор Абель согласился заниматься с ним, на это тоже нужно время.

Сошлись на трех сутках – в пятницу вечером я должен был ложиться в гроб и лежать там до утра понедельника. Так что неделя у меня была свободна, и я, осознавший, что гордыня и глупая похвальба могут далеко завести человека, не пропускал занятий с профессором Абелем.

Скоро я оброс товарищами – познакомился с кобылой в человеческом облике, ее звали Бэлла; с разбитными сестричками Шари и Вари, с безруким инвалидом Гюнтером Шуббелем.

С Вилли мы тоже сошлись. Правда, наше общение трудно было назвать дружбой, но мы больше не пускали в ход кулаки, а порой даже вместе гуляли по городу. Вилли, каким бы гордецом он ни выставлял себя, все время пытался докопаться, каким образом я впадаю в смертельную спячку, почему не чувствую боли, как читаю чужие мысли и отыскиваю спрятанные предметы. Однажды он напросился со мной к профессору Абелю. Там, когда он попытался исполнить роль индуктора, я впервые проник в его тайные помыслы.

Его мечтой была власть над миром.

Точнее, он хотел завоевать мир и положить его к ногам кайзера, портреты которого в стальном шлеме с игрушечным набалдашником были развешаны по всему Берлину. Кажется, его звали Вильгельм, точно не помню.

У Вилли была собственная, дотошно продуманная программа, как добиться поставленной цели, в которой нашлось место и Мессингу. Мне отводилась роль индуктора, с помощью которого Вилли намеревался овладеть «тайным знанием» предков. От него первого я услышал легенду об Одине или Вотане, девять дней провисевшем на дереве и сумевшим проникнуть в тайну древних рун.

Это случилось в те времена, когда боги бродили по земле, покровительствовали героям, и каждый из героев, совершив подвиг, мог надеяться оказаться в Валгалле, куда их доставляли небесные девы – валькирии. В ту пору сила скапливалась не только в оружии, но и в таинственных знаках, называемых рунами. Тот, кто сумел проникнуть в их смысл, мог составить заклинание такой силы, которая сокрушила бы всякое зло и его порождения, неисчислимо выползавшие из подземного мира Хелль – от злобных великанов-ётунов до мертвецов, мерзких карликов и орков.

Однажды Вотан был ранен копьем и его, беззащитного, без воды и питья, на девять дней и ночей привязали к дереву Иггдрасиль. Ценою боли к Вотану пришло понимание рун, из которых он составил восемнадцать заклинаний, заключавших в себе тайну бессмертия, способность к врачеванию и самоизлечению, искусство побеждать врага в бою и власть над любовными страстями.

Вилли настаивал, чтобы я, укладываясь в гроб, прислушивался к голосам, доносившимся до меня из потустороннего мира. Во время трехсуточного сеанса меня взаправду кто-то окликал, скорее всего, это были голоса посетителей, но я поверил Вилли. Меня захватила игра образованных людей, ведь это было так увлекательно – поспособствовать раскрытию тайны древнего письма, о котором, со слов Гидо фон Листа и Хаусхофера, с неподражаемой убежденностью рассказывал Вилли. Он убеждал меня «отдаться голосу зовущего», тогда перед человечеством, точнее, перед «нордической расой» как его квинтэссенцией, откроется дорога к подлинной свободе, равенству, братству. Область, где осуществятся самые заветные мечты, он называл по-разному, но всякий раз непонятно – островами Блаженных, городом богов Асгардом, запретным Аваллоном, иногда Эдемом или райскими кущами. В ту пору Вилли еще не был склонен к презрению к «инородцам» и подчеркивал, что в кущах найдется место всякому, независимо от его «крови». Главное – готовность человека услыхать «зов предков», умение проникнуть в смысл древних заклинаний. Это было мне понятно, ведь, с одной стороны, образ мыслей Вилли отличался презрением к предрассудкам, навязанным прогрессом, с другой – его матерью была Мария Федоровна Толстоногова, урожденная дворянка из прибалтийских губерний, где она имела счастье познакомиться с цирковым дрессировщиком Августом Вайскруфтом. Какая причина толкнула госпожу Толстоногову выйти замуж за циркача, говорить не буду, Вилли старательно обходил эту тему.

Из-под небес могу добавить, что старший Вайскруфт родился в хорошей семье. В юности, поступив на военную службу, он был изгнан из армии за какой-то проступок. К мирной жизни вернулся, как и небезызвестный «мистер Х», без имени, без состояния, без родственных связей.

Идеи сына господин Вайскруфт считал откровенной блажью и не раз при мне заявлял, что не для того он «дал сыну образование», чтобы тот морочил себе голову «магией» и «чернокнижием» или «напялил» офицерский шлем и заодно промотал отцовское состояние. Он настоял, чтобы Вилли учился коммерции. Сын повиновался, однако закончить курс ему не удалось. Началась война, и в пятнадцатом году Вайскруфт-младший добровольцем ушел на фронт. Знание русского языка привело его на Восточный фронт, там он попал в плен. В Германию вернулся в восемнадцатом году, полный ненависти к большевикам, а также к тем, кто своим предательством довел родину до позорного поражения.

Но это случилось позже, а в ту пору противовесом сказкам Вайскруфта-младшего были весьма приземленные, порой циничные остроты безрукого Гюнтера Шуббеля. Он любил проехаться насчет господина Цельмейстера и «зажималы» Вайскруфта-старшего, которые любят сытно поесть за чужой счет. От него первого я услыхал о «классах» и «эксплуататорах», о «пролетариате» и «его миссии». Гюнтер был родом из Вединга. Это был самый бунтарский район Берлина, заселенный преимущественно самыми отчаянными пролетариями, как, например, район возле площади Бюлова, ныне площадь Розы Люксембург, и Мюнцштрассе и приютившей меня Драгунштрассе, считался еврейским кварталом. Здесь селились бежавшие с востока соотечественники, здесь они устроили добровольное гетто.

Нелепая или, если хотите, трагическая, случайность на заводе «Фанеренверке» закончилась для Гюнтера ампутацией обоих предплечий, и ему, мечтавшему о карьере художника, поневоле пришлось искать свой путь в жизни. Найти-то он нашел, только спокойствия ему это не прибавило. Зарабатывая в паноптикуме на кусок хлеба, он пытался понять, почему кусок так мал. Шуббель первый предостерег меня от свойственного беднякам пренебрежения к наукам, и за это я по сей день, даже пребывая на высоте четырнадцатого этажа, благодарен ему. Он свел меня с моим будущим и недолгим счастьем – со своей двоюродной сестрой Ханной, которая взяла надо мной опеку. Я благодарен ей за то, что с ее помощью научился читать и писать по-немецки, а также за то, что Ханна сделала меня мужчиной, причем не походя, а по взаимному чувству, память о котором до сих пор греет мне душу.

Я доверял Гюнтеру не только потому, что мы были схожи – он существовал без рук, я с бельмом в мозгу, – и трудности и невзгоды, которые ему пришлось претерпеть в жизни, были близки мне, но и потому, что разглядел в нем несгибаемое уважение к себе. Я очень ценю в людях это свойство, так как, только имея подобную опору, можно добиться чего-то большего в жизни, чем сытое пропитание. Гюнтеру было за что уважать себя, ведь он замечательно владел ногами. Не было числа фокусам, которые он выделывал нижними конечностями. Один из них спас мне жизнь, но об этом после…

Насчет картин ничего сказать не могу, мне всегда не хватало художественного вкуса, и единственные предметы, которые я с удовольствием коллекционировал, – это драгоценные камни, как, например, знаменитый перстень с громадным, чистейшей воды изумрудом, пропавший в день моей смерти. По совету Гюнтера я приучил себя внимательно следить за техническими новинками и научными открытиями, начал интересоваться политикой. Вскоре жизнь подтвердила важность подобного отношения к миру. Когда мне посчастливилось познакомиться с Альбертом Эйнштейном, я очень повеселил его заявлением, что одобряю попытку ученого доказать, что все вокруг относительно.

Эйнштейн недоуменно глянул на меня и признался:

– Я, вообще-то, имел в виду другое. Мир физических величин. Другими словами, если исчезнут «вещи», исчезнет также «пространство» и «время». Что касается «всего»… – он развел руками.

– Ну как же, профессор, – объяснил я. – Ответьте, три волоса – это много или мало?

Профессор задумался.

– Если на голове, то мало.

– А в тарелке с супом?

Эйнштейн засмеялся и на прощание предложил:

– Будет плохо – приходите ко мне…

Зигмунд Фрейд, всерьез занявшийся мной в 1915 году, научил меня искусству самовнушения и умению глубоко сосредотачиваться на каком-нибудь предмете. Это очень помогало, когда мне приходилось отыскивать пропавшие драгоценности и документы. Шестнадцатилетний мальчик, мог ли я не попасть под власть этого интересного, глубокого, я бы сказал, могучего человека?! Свою власть Фрейд употребил на благо мне. Более двух лет продолжалось наше близкое знакомство, которое я и сегодня вспоминаю с чувством благодарности. Он подтолкнул меня к изучению психологии, чем я активно занялся, поселившись в Вильно. Но это случилось уже после Первой мировой войны. В любом случае я знаю русский, польский, немецкий, древнееврейский… Читаю на этих языках и продолжаю пополнять свои знания, насколько позволяют мне мои силы.