Полная версия

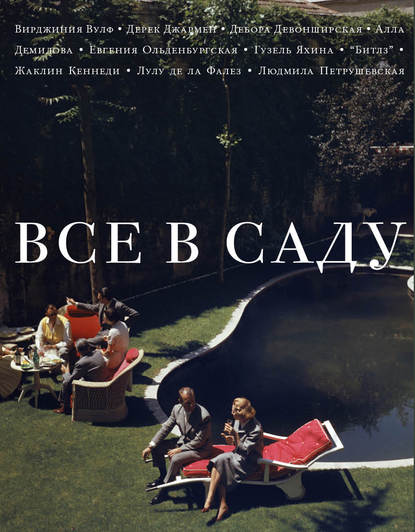

Все в саду

В этом парке и прошло мое счастливое советское детство. Мы, жившие неподалеку дети, бежали сюда в любой свободный час. Мы здесь были – хозяева. Мы были – парковые. Мы не признавали границ и торных троп – прокладывали по холмам свои пути, вдоль и поперек мощеных дорожек, просачивались во все щели и дырки в заборах, проникали всюду. Это была территория, свободная от родителей, учителей и пионерских вожатых. Территория самой свободы.

На пугачевских липах мы сооружали тайные убежища. На прогалинах бывшей Немецкой Швейцарии жгли костры. В еловых дуплах устраивали почтовые ящики. Пели, сидя на деревьях. Лазали по оврагам, собирая всякий хлам, – искали становища первобытного человека (Поволжье богато на археологические сокровища, одних только мамонтов найдено целое стадо; и где-то здесь, на этих холмах, еще до революции обнаружили остатки поселения волосовцев – далеких предков финно-язычных народов…).

Мы любили этот парк настоящей взрослой любовью – со всеми его несуразностями и некрасивостями. И даже жутковатую парковую скульптуру любили – уродливые фигуры позднего советского периода: дебелый Иван-дурак с могучими ногами-тумбами в перетяжках лаптей; щуплый Конек-Горбунок, похожий на карликовую собачку со стрижкой каре; доктор Айболит с окладистой бородой, в кругляше медицинской шапочки, неумолимо сцепивший сильные хирургические объятья на шее беззащитного животного кошачьей породы (метко прозванный в народе: Карл Маркс, отрывающий голову тигру).

Не пугала нас и старая замшелая ограда, в которой гостеприимно зияли многочисленные дыры; задумавшись, можно было незаметно для самого себя оказаться внутри Арского кладбища. Это казалось нам естественным: тишина могил рядом с шумным весельем парковой жизни. Граница – размыта, неопределенна: шагая по узким кладбищенским тропкам, ты еще слышишь чей-то визг с чертова колеса, сладкоголосье народных певиц из репродукторов…

Основано кладбище было согласно указу Екатерины Второй. Когда русские солдаты вместе с победой привезли с турецкого фронта смертельные палочки Yersinia pestis, в России вспыхнула эпидемия чумы, а следом и чумной бунт. Для подавления обеих зараз царица-матушка с немецкой мудростью приказала отделить живых от мертвых – вынести все кладбища за пределы городов. Сюда, на пустынное тогда еще Арское поле, и было решено отправлять усопших.

Вот оно, царство идеи равенства – все лежат рядом, плечом к плечу: православные, старообрядцы, лютеране, католики и иудеи; начиная с советского времени – и татары.

Композитор Жиганов. Математик Чеботарев и химик Арбузов. Василий Джугашвили, сын. Бренинги. Лобачевский – не понятый современниками автор “воображаемой геометрии”, первооткрыватель пространства постоянной кривизны, где начерченная твердым карандашом разделяющая линия теряет смысл, потому что разъединенные части пространства в конечном итоге всё равно соприкоснутся…

Гулять между заросших могил не страшно: советские дети твердо знают, что привидений не существует. Для нас Арское кладбище – просто часть парка, один из множества составляющих его мирков.

А в конце восьмидесятых парк стал ветшать. Выцвели галстуки улыбчивых пионеров на плакатах, морщинами трещин покрылись статуи, высохли фонтаны, остановилась навеки канатная дорога: гирлянда красных и синих кабинок в рыжих пятнах ржавчины теперь торжественно и недвижимо висела над холмами, над суетящимися внизу людьми и собаками, спешащими машинами и велосипедами и только в самые сильные ветры нехотя, со скрипом, покачивалась…

В этом медленном и достойном угасании была своя красота. Девяностые сыпанули перца в сонный пейзаж, привнесли нотку веселого безумия, оттенок сюрреализма.

Собаки-фламинго – встретим ли мы их сегодня с Тимуром? В парке обитает внушительная стая бездомных псов, разного калибра и экстерьера. Объединяет их одно: каждую зиму их белая шерсть приобретает интенсивный розовый оттенок. Вероятно, красят местные бомжи. Никто не знает зачем. Но когда розовая стая, взметая снег, стремительно летит по сугробам, у лыжников перехватывает дыхание. К лету дерзкий окрас бледнеет, к осени сходит на нет, чтобы к первому снегу опять вспыхнуть зарей.

И покажется ли сегодня Женщина, которая поет? Она всегда возникает внезапно. Вернее, сначала появляется голос – сопрано, мощное и выразительное, накатывает из-за поворота, заливает округу, легко заглушает несущиеся из столбовых репродукторов хилые песенки. Следом выплывает хозяйка – маленькая, в замызганной кофте или бесформенном пуховике в зависимости от времени года, в лохматом нимбе неизменно распущенных волос. Глаза ее горят вдохновением, яростным и чистым; ноги легко шагают – по траве, по грязи, по сугробам – возможно, даже не оставляя следов. Она поет – всегда. Из ее уст мы впервые слышим самые известные арии: Чио-Чио-Сан, Кармен, Джульетта, фаустовская Маргарита, Наташа Ростова, Шамаханская царица. Для нас она – неотъемлемая часть паркового ландшафта, такая же, как обшарпанные скамейки с гнутыми спинками или фонтанчики с питьевой водой. Нам кажется, что это в порядке вещей: утолять жажду – водой, усталость ног – кратким отдыхом, а грусть – прекрасными мелодиями.

Мне всегда было любопытно: блуждая по парку, забредает ли она за кладбищенскую ограду? Или поет только нам, живым? А еще: откуда она приходит – из обычной квартиры или всё же оттуда, из печального каменного замка психиатрической лечебницы? Просачивается сквозь глухую стену, выскальзывает за охраняемую территорию, чтобы на воле напеться всласть?..

Тимур садится на скамейку, вытягивает ноги.

– В конце концов, – вздыхает устало, – сколько можно гулять? Мы будем сегодня целоваться?..

Он был мне домом – тот зеленый сад, уютно расположенный между кандальным трактом, лечебницей для умалишенных и кладбищем. Сегодня того сада нет. Здесь течет автомагистраль, широкая и гладкая, как Волга, с огромным причудливым бантом дорожной развязки – как раз в том месте, где каторжанам когда-то сбивали с ног кандалы. Бетон и асфальт затопили пространство, легли поверх паутины границ между мирами и временами, поверх наших кривых тропок, стёжек и строчек на снегу. И остались от сада осколки, обломки по краям дороги. Зато автомобилистам теперь не нужно петлять и выкруживать, пробираясь по запутанным старым улочкам; пять минут – и ты уже на другом берегу реки, в другом районе города. Удобно.

Я давно перебралась в Москву – удивительно, она оказалась и на самом деле всего в восьмистах кэмэ от дома, не так уж и далеко, – но в Казань приезжаю, много брожу по городу. Заходила недавно во Введенскую церковь (теперь это музей, пирожки там давно не жарят) и в кирху Святой Екатерины (теперь это снова кирха: bei Gott ist alles möglich[2]). В мечеть Нурулла, что у Сенного базара, меня не пустили – теперь женщинам туда вход воспрещен. А в маленький городской парк, уцелевший кусочек бывшей Русской Швейцарии, не заглядываю вовсе. Хотя, говорят, там неплохо: аттракционы, роллеры, сахарная вата. По слухам, даже водятся белки.

Письма из Централ-парка

Александр Генис

Порнография недвижимости– Квадратный сантиметр жилья на Манхэттене, – задумчиво сказал мне Виталий Комар, – стоит больше, чем такая же площадь на моей картине.

Я хотел из вежливости возразить художнику, но не мог, ибо спорить не приходится. Бешеные цены только распаляют вожделение. Жители нашего города одержимы порнографией недвижимости. Взрослые, казалось бы, люди прилипают к витринам риелторских контор и горячо спорят о том, как расставят мебель в квартирах, где им никогда не жить.

– Сюда, – говорит она, рассматривая план просторного чулана без кухни, но в Аптауне, – влезет диванчик для мамы.

– Возможно, – соглашается он, – лучше бы ей отдельную комнату, причем в Буффало.

Сам я не мелочусь, ибо давно присмотрел десятикомнатную квартиру в старинном, помнящем обоих Рузвельтов доме возле Музея естественной истории, где старший из двух президентов изображен в штатском, но на коне.

– Три камина, – читает жена объявление вслух, – вид на Централ-парк и двусветная зала для танцев.

– И просторная, – подхватываю я, – слышишь, просторная библиотека.

– К тому же не так дорого, – приценивается жена, – восемнадцать миллионов.

– Пятьсот лет откладывать, – прикинул я на глазок.

А что делать, если Манхэттен – остров, причем, если судить по ценам, сокровищ? Он расположен чудовищно неудобно. Как Венеция, но там хоть машины запрещены, а тут их – миллион, и все стоят в пробках. И всё же во всей известной нам части Вселенной нет адреса желаннее.

– Будущее, – скажут вам, – здесь начинается раньше, прошлое никогда не исчезает, настоящее растягивается в гармошку, и за углом каждого сторожит чудо.

В общем, это правда, и я даже знаю, как оно, чудо, называется: Централ-парк. Ни в одном городе (если не считать самого зеленого – Вашингтона, который забыли достроить) нет такой огромной дыры в городском пейзаже. Аккуратный, вырезанный по линейке парк в сорок три гектара растягивается на полсотни кварталов. Начинаясь у статуи меланхолического Колумба на 59-й улице, он тянется до входа в Гарлем на iio-й. Но пронизывая город, Центральный парк к нему не относится, ибо живет в согласии лишь с собственными эстетическими законами и философскими теориями.

Посольство “Битлз”Первая достопримечательность, которую я узнал, перебравшись в Америку, не была статуей Свободы. Повернувшись к океану, она смотрит в лицо тем, кто ждал ее на палубе, а я прилетел на самолете. Эмпайр-стейт-билдинг я тоже не сразу признал, еще не умея отличать его фундаментальный силуэт от других небоскребов. Зато я сразу опознал доходный дом в хвастливом стиле купеческого барокко. Он стоял на краю Центрального парка и назывался “Дакота”.

– В восьмидесятые годы девятнадцатого века, когда его построили, – говорят историки, – этот северо-западный угол города казался таким же удаленным от центра цивилизации в Даун-тауне, как расположенная тоже на северо-западе неосвоенная территория Дакоты.

Дело в том, что незадолго до отъезда я прочел роман “Меж двух времен”. Его автор, Джек Финней, придумал лучшую машину времени во всей мировой фантастике.

– Стоит окружить себя вещами прошлого, – утверждал он, – как мы перенесемся в прежнее время.

В романе антикварный ход в XIX столетие вел через эту самую “Дакоту”. Роскошный осколок “позолоченного века”, она и тогда, и сейчас является дворцом буржуазной роскоши. Метровой толщины стены, изысканная кладка серого кирпича, стройные башенки над окнами, благородная патина бронзовой крыши. Отсюда герой книги, художник из современного Нью-Йорка, перебирается в прошлое, где чуть не выдает себя в одном примечательном эпизоде. Он рисует приглянувшуюся ему девушку. Однако никто не узнает в искусном портрете модель. И понятно почему. Люди того времени, еще не видавшие Пикассо и Матисса, не умели увидеть лицо, набросанное несколькими небрежными мазками.

Так или иначе, “Дакота” стала моим первым другом в Нью-Йорке, и я часто навещал её в одинокие дни. Но никогда я не приезжал сюда так рано, как 9 декабря 1980 года. Как все помнят, накануне вечером у ворот “Дакоты” убили Джона Леннона, который жил там вместе с Йоко Оно. Утром у меня хватило ума придти на 72-ю до рассвета, чтобы попрощаться с ним. Траур захлестнул окрестности и выплеснулся в парк. Никто никого не собирал, никто ни о чем не договаривался, но всех выгнали из дома любовь и горе. Тысячи свечей рассеивали утреннюю мглу. Многие плакали и не знали, что делать или сказать. Но потом один нашелся и запел. Толпа подхватила и не остановилась, пока не исполнила весь репертуар. Путая слова, перевирая мотив, но с нарастающим азартом я присоединился к хору, впервые почувствовав себя своим в Америке.

Прах Леннона рассыпали в Централ-парке, напротив его дома. Пять лет спустя это место стало мемориалом Strawberry Fields. В 2001 году я опять пришел сюда, чтобы проводить Джоржа Харрисона.

Как-то Пола Маккартни спросили, смогут ли вновь объединиться “Битлз”.

– Нет, – ответил он, – пока Джон мертв.

Про Харрисона можно сказать то же самое. При жизни он держался в тени и считался “тихим битлом”, после смерти стал, возможно, любимым. Самый “восточный” из четверки, он завещал растворить свой прах в Ганге. Его семья попросила отметить кончину медитацией. Для этого напротив “Дакоты”, на “Земляничных полях”, окончательно ставших посольством “Битлз” в Центральном парке, вновь собрались поклонники. Прошло 20 лет, но меньше их не стало. Выбывших заменила молодежь. И когда после ритуального молчания запели “Моя гитара плачет”, все знали слова.

Люди и звериЕсли начать прогулку с южного входа, то вскоре вы попадете на аллею памятников. Открывает ее щуплый Шекспир. За ним в один ряд стоят решительный Колумб, романтический Роберт Бернс, корпулентный Вальтер Скотт, бурный, как “Аппассионата”, Бетховен. Парад гениев завершает древний мыслитель, задрапированный во что-то античное. Если бы не подпись, никто бы не узнал в нем изобретателя телеграфа Морзе. И опирается он не на колонну, а на телеграфный ключ. Есть в этом симпатичная, чисто нью-йоркская черта. Сразу видно, что в XIX веке телеграф казался не менее романтичным, чем вся шотландская поэзия. Нью-Йорку, пожалуй, больше подходит не грандиозное величие многометровой статуи Свободы, которая служит эпиграфом ко всей Америке, а сдержанные, хоть и лирические эмоции по более скромному поводу, вроде открытия проволочной связи. Не зря же Нью-Йорк опоэтизировал свой знаменитый Бруклинский мост. В каком еще городе про мост слагаются песни, стихи, даже оперы?

Чем дальше мы заходим в парк, тем глубже погружаемся в прошлое. На смену памятникам духа появляются валуны, оставленные ледниками. И тут же чуть ли не соперничающая с ними в возрасте самая древняя достопримечательность Нью-Йорка. Это египетский обелиск “Игла Клеопатры”. За три с половиной тысячи лет он постарел меньше, чем за последние пятьдесят. Но теперь его очистили от городской копоти, и он стоит как новенький.

Подходя к нему, я от нетерпения всегда прибавляю шаг, хоть и понимаю, что, прожив 35 столетий, обелиск меня подождет. В последний раз, пялясь на любимый памятник, я не заметил хлипкого очкарика и чуть не сшиб его с ног.

– Идиот, – закричала жена, удержав меня за полу, – ты хочешь лишить нас Вуди Аллена!

В Централ-парке всегда можно было встретить и других знаменитостей. Чаще всего – Жаклин Кеннеди, которая любила гулять и бегать вокруг водохранилища. Теперь эта кольцевая дорожка носит ее имя. Еще одной первой леди, бывшей жене бывшего президента Саркози, настолько понравился наш парк, что она обменяла на него Париж и мужа. Но больше всего Центральный парк ценил художник Бахчанян.

– Это мой летний дворец, – говорил мне Вагрич, называя Зимним дворцом Метрополитен-музей. Живя рядом с обоими, он пользовался ими по назначению. Музей был складом прекрасного, парк – собранием друзей. Вагрич знал каждую тропинку наизусть, каждое дерево – в лицо, каждую тварь – на вид и вкус.

В искусстве Бахчанян предпочитал минимальный сдвиг, отделяющий пафос от пародии. Наиболее знаменитый пример – ленинская кепка. Надвинув ее вождю на глаза, художник превратил Ильича в урку. Тот же минимализм Вагрич исповедовал в рыбалке. Не признавая удочки, он всегда таскал в кармане леску с крючком и забрасывал снасть, где придется, но всегда с успехом. Чаще всего в то самое искусственное озеро, которое обвивает тропа Жаклин Кеннеди и охраняет многометровая проволочная ограда. Когда-то этой водой поили город, теперь ею пользуются чайки, лягушки, рыбы и, пока не умер, Бахчанян. Ловко перебрасывая крючок через забор, он таскал белых окуней, разжиревших без рыбаков. А еще Вагрич собирал в парке грибы, летом – ягоды на варенье. Забираясь в заросли шекспировского холма, где высажены все упомянутые бардом растения, Бахчанян сочинял свои абсурдные и очень смешные тексты.

Как-то Бахчанян привел меня к пруду возле игрушечного замка Бельведер и поведал о случившейся здесь трагедии.

– Умники из дирекции парка, – рассказывал он, решили украсить водоем золотыми рыбками. Нарядно и выгодно, решили они, потому что живут эти симпатичные твари до тридцати лет, один раз запустил – и любуйся годами.

И действительно, рыбки с наслаждением плескались, навевая, как считают одомашнившие их китайцы, беззаботные думы. Старожилы радовались, туристы – тем более. Но еще больше милые рыбки понравились местным кусачим (это порода, а не темперамент) черепахам, которые к утру съели всех.

– В живых никого не осталось, – подытожил Вагрич, – как у того же Шекспира.

Судьба другой фауны складывается более счастливым образом. В Нью-Йорке живут триста видов диких животных. В аэропорту Кеннеди полно зайцев. Совы вьют гнезда на крышах. Часто в город забегают по делам койоты. Кое-где есть косули. Бывают лисы. В метро живут крысы, в канализации, как утверждает всем известная городская легенда, обитает аллигатор, в Централ-парке – все остальные, в том числе белые медведи. В старинном зверинце они живут в ледяном вольере. В летние будни, когда город плавится от жары, к ним во время ланча стекаются клерки в пропотевших пиджаках. Жуя бутерброды, они с завистью глядят, как счастливые мишки плавают в холодном бассейне с прозрачной стеной.

На воле звери живут тоже хорошо, даже слишком. Еноты, например, стали любимцами окрестных ресторанов. Официанты повадились их кормить роскошными объедками. Особенно понравились енотам спагетти al deute, приготовленные лучшими поварами города. Беда в том, что безобразно растолстев, как и вся Америка, еноты не могут залезать на дерево, где им положено жить, и власти строго запретили развращать животных.

Другая драма развернулась в мире пернатых. Ее герой – редкий краснохвостый ястреб по кличке Пэйл-Мэйл, случайно залетевший в Центральный парк и нашедший здесь подругу Лолу. Пара поселилась на верхнем карнизе дома, смотрящего в парк. Квартиры тут стоят по многу миллионов, но и с деньгами не всегда попасть. Никсона, скажем, не пустили, Барбару Стрейзанд – тоже. Домовой комитет решил, что знаменитости привлекут слишком много внимания. Птицы, однако, свили гнездо, никого не спрашивая. Вскоре соседи снизу возмутились, обнаружив, что птицы выбрасывают на их балконы остатки обеда – мех и кости съеденных белок. Гнездо сняли, но после громкого судебного процесса восстановили.

С тех пор птицы прославились не меньше Барбары Стрейзанд вместе с Никсоном. О них писали стихи, книги, песни и даже поставили фильм, который так и называется “Пэйл-Мэйл”. Как это обычно и бывает в Нью-Йорке со звездами, они привлекли внимание папарацци. Круглые сутки за гнездом вели наблюдения вооруженные фотопушками охотники за сплетнями. Каждая интимная деталь ястребиного обихода – от любви до птенцов – стала достоянием гласности. И когда Лола умерла, съев отравленную белку, весь город рыдал, пока Пэйл-Мэйл не нашел новую подругу.

Апофеоз бесцельностиСвой звездный час, растянувшийся на 16 февральских дней, Центральный парк пережил в 2005 году, когда за него взялся Христо. Тот самый нью-йоркский художник болгарского происхождения, который заворачивал рейхстаг, перекрывал занавесом горное ущелье и устанавливал зонты по обе стороны Тихого океана. На этот раз объектом его монументальной фантазии стал наш парк, вдоль дорожек которого шестьсот помощников художника установили семь с половиной тысяч ворот, украшенных оранжевым пластиком.

Нью-Йорк очень трудно удивить, но Христо это удалось. На читателей газет больше всего действуют цифры: двадцать один миллион долларов, пять тысяч тонн стали (по весу – одна треть Эйфелевой башни), сто тысяч квадратных метров оранжевого нейлона. Однако статистика скорее извращала впечатление, чем передавала его. Сам я в работе Христо не нашел ничего маниакального, скорее – тихий опыт эстетической утопии.

В эти снежные дни Централ-парк стал заповедником бесцельной красоты. Напоминающие японские тории оранжевые ворота превратили зимний, а значит, черно-белый пейзаж в цветное кино. Мягко следуя рельефу, взбираясь на пригорки и опускаясь в расселины, рукотворные достопримечательности не соревновались с природой, а отстраняли ее.

Я приходил в парк через день, потому что открытые всем стихиям “Ворота” Христо меняли жанр в зависимости от погоды. В штиль пятна оранжевой ткани врывались в ландшафт, как полотна Матисса. В солнечный день нейлон, словно витраж, ловил и преувеличивал свет. Ветер, раздувая завесы, лепил из них мобильные скульптуры, напоминающие то оранжевые волны, то песчаные дюны, то цветные сны. Их ведь тоже нельзя ни пересказать словами, ни рассмотреть в репродукциях. Даже лучшие панорамные фотографии не передают впечатления. Это всё равно что танцевать по переписке: теряется магия присутствия.

Хотя я гуляю по Централ-парку сорок лет, мне никогда не доводилось видеть его таким красивым. Чувствуя быстротечную значительность происходившего, нью-йоркцы проходили под воротами, приглушая голоса, как будто участвовали в храмовой процессии. В сущности, так оно и было: толпа зевак превратилась в колонны паломников.

– Когда меня спрашивали, – признался Христо, – зачем всё это нужно, я честно отвечал “ни за чем” и сравнивал свой проект с закатом, который еще никому не принес пользы.

Он, конечно, прав. Подлинное искусство тем и отличается от, скажем, политического, что не знает, зачем существует, и живет, как мы и природа: бесцельно, для себя.

Геометрия свободыВ Европе парк – итог экспансии и эволюции. Разрастаясь, город захватывал, как Париж – Булонский лес, окрестную природу либо насаждал ее. Но в Америке парки иногда всего лишь меняли названия. Переклеивая этикетки, лес превращали в парк. Так произошло в Бронксе, где обнесли оградой первозданную рощу и включили ее в ботанический сад.

Даже на Манхэттене, на самой северной окраине острова, есть густо заросший холм, который остался таким, каким был до того, как сюда пришли белые люди, включая меня. Прожив рядом с ним ц лет, я наслаждался им, как дачник. Весной собирал ландыши, осенью – грибы, зимой (мясо на морозе!) жарил шашлыки, на которые приходили полюбоваться зайцы и бездомные.

Но Централ-парк – другое дело. Он уникален по замыслу. Когда его придумали, Новый Свет был еще не только новым, но и не прирученным. На диком Западе, начинавшемся, как до сих пор считают гордые жители Манхэттена, по ту сторону Гудзона, скакали мустанги, бродили бизоны, снимались скальпы и трудились ковбои. Первыми нью-йоркцы любовались в зоопарке, вторых ценили за копченые языки, третьи рассматривали в музеях, о четвертых читали в вестернах, которые были романами, пока не попали в кино.

В парниковых условиях тесного Манхэттена Центральный парк должен был стать Диким Западом для внутреннего употребления горожан. Он был искусственным, но настоящим заповедником девственной Америки. Как театр в театре, Централ-парк утрировал природу. Заключенная в каменную коробку, она расцвела раем, пренебрегающим ценой и пользой. Не как Диснейленд с его карикатурной географией, не как Национальные парки с их нетронутой красотой, не как романтические сады с их поэтическим произволом, а как макет Нового Света в натуральную величину. Строго вписанный в правильную фигуру, парк демонстрирует свое умышленное происхождение. Зато попавшая внутрь природа живет на свободе. В расчерченном по линейке Манхэттене Централ-парк дарует живительную передышку от геометрии.

Это противоречие создает неповторимый характер Нью-Йорка. Он легко обходится без главной, такой как Красная в Москве или Тяньаньмэнь в Пекине, площади. В Нью-Йорке ею служит большая поляна Центрального парка.

Однажды я видел, как она вместила море людей. Волнами вытекая из метро, они рассаживались на траве в ожидании гуру. На встречу с далай-ламой пришла пестрая толпа, в которую мне и довелось затесаться. Там были хиппи – еще длинноволосые, но уже с лысиной. Панки с ухоженными ирокезами. Ненакрашенные девицы в венках из одуванчиков. Но были там и солидные адвокаты в галстуках. И строгие, похожие на учительниц, дамы. И веселые монахи-францисканцы с тонзурами. И бритоголовые буддисты. И ортодоксальные евреи с завитыми пейсами. Нас берегли верховые полицейские. Их любовно

ухоженные кони позировали зевакам и сдержанно косились на сочную траву.

Добившись тишины, к микрофону вышел вождь голливудских буддистов Ричард Гир.

– Под цветущими вишнями нет посторонних, – процитировал он хайку в своем переводе и представил старика в круглых очках.

Далай-лама улыбнулся и сказал несколько слов, которые могли бы показаться банальными всем, кроме собравшихся.

– Мы все едины, когда нам хорошо.

Наутро (я специально проверял) на месте стотысячного сборища не осталось ни одной грязной бумажки. Будто поляну встряхнули, словно скатерть.

Нью-Йорк, Централ-парк, март 2016

Сельская жизнь герцогини

Дебора Кавендиш