Полная версия

Лопухи и лебеда

Так нас учили. Я и сейчас так думаю.

И никак не могу смириться с мыслью, что кому-то может быть лучше, чем мне, известно, что именно нужно снимать, а уж тем более – как. А если практика доказывает обратное, то режиссером надо быть не мне, а ему.

В моем понимании кинематограф только и может быть режиссерским, а иначе он – не кинематограф.

С виду он таким и остался.

Режиссеры руководят объединениями, входят в коллегию Госкино и комиссию по оценке фильмов, по-прежнему режиссеры кричат на съемке “мотор” и по-прежнему считаются главными создателями картин. И сценаристы по-прежнему жалуются на засилье режиссерской воли, и жалуются справедливо – если не ухватится за ваш замысел конкретный режиссер, ни сценарий, ни даже заявку студия у вас не купит.

Только режиссер сегодня очень сильно изменился.

Он уже на многое не претендует. Главное его желание – работать, то есть после окончания очередной картины как можно скорее начать следующую. Для этого необходимо, чтобы картины сдавались быстро и без затруднений, а сценарии проходили бы инстанции, не задерживаясь.

А вот “Проверка на дорогах” Германа задержалась на пятнадцать лет.

Сначала ВГИК заботится о том, чтобы молодое дарование привыкало не соваться, куда не велено. А уж студия учит молодого режиссера просто и убедительно: хочешь работать – снимай, что дают. Не усвоишь эту истину – будешь годами околачиваться по редакторским кабинетам. А режиссер получает зарплату, только когда снимает. А молодому режиссеру лет тридцать, как правило. И у него к этому возрасту, тоже как правило, имеется жена и ребенок. Семья есть – зарплаты нету.

Вот эта практика и формирует безусловно господствующий сегодня тип режиссера. Главное его искусство – искусство ладить с начальством.

У нас сегодня кинематограф редакторский.

Как только сценарист облек замысел будущего фильма в несколько страниц заявки, начинается страдный путь по редакторским департаментам.

Заявка попадает в творческое объединение студии. С ней знакомятся члены редакционного совета, художественный руководитель объединения и директор. Они ее обсуждают, высказывают свои пожелания, иногда дают поправки.

По внесении таковых заявка поднимается в главную редакцию студии, в дело вступают члены редколлегии. Выскажется главный редактор, и наконец, если не случится новых поправок, директор студии поставит свою подпись на договоре с автором.

Весь этот путь повторится с начала, когда сценарий будет закончен, да еще будут обсуждения и поправки к вариантам сценария по ходу работы.

Но вот студия приняла сценарий, признала его готовым. Он отправляется дальше – в республиканский комитет, а затем в Госкино СССР. Теперь его обсудят члены главной сценарно-редакционной коллегии. Редактор, курирующий студию, подготовит заключение, которое будет подписано главным редактором. Если возникнут сомнения идеологического характера, если картина считается важной по теме или требует повышенных расходов, сценарий придется читать заместителям министра или самому министру.

Пока картина снимается, монтируется, озвучивается, текущий материал регулярно контролируется художественным советом и руководством объединения, главной редакцией и дирекцией студии, а в некоторых случаях и редакторами Госкино.

И наконец, весь этот путь от объединения до министра снова проделает готовая картина. Он бывает еще длиннее в тех случаях, когда требуются консультации специалистов, отзывы историков и литературоведов или мнение того ведомства, интересы которого затрагивает фильм. Но короче он не бывает никогда. Никогда!

Это означает, что на всех этапах создания картины десятки, а порой сотни людей будут давать советы – иногда прямо противоположного свойства – и настаивать на изменениях. Они будут требовать утверждения одного актера и замены другого, будут предлагать выкинуть начало и переснять конец, кому-то не понравится музыка, кто-то будет недоволен изображением – и каждого из них режиссеру придется выслушать, согласиться или оспорить, не говоря уже о поправках, которые придется вносить, не обсуждая.

И – самое замечательное – ни один из этого множества людей, получающих зарплату, ни один, за вычетом, может быть, министра и директора студии, не понесет никакой личной ответственности за свои слова и за качество готовой картины.

Пословица говорит – ум хорошо, а два лучше. Другая, правда, возражает – у семи нянек дитя все-таки с некоторым изъяном.

Какой воистину стальной волей должен обладать режиссер, чтобы провести утлое суденышко своего замысла через этот океан вкусов, пристрастий, интересов!

Удивляться, мне кажется, надо не тому, что хороших картин мало, а тому, что они все-таки есть.

Представьте себе производство, где в ОТК народу занято больше, чем на конвейере.

Или автобазу, где на одного шофера приходится три диспетчера.

Или лучше – армию, в которой основную ударную силу составляют санитарки.

Вот вы и познакомились в общих чертах с механизмом кинематографа.

Сегодня в нашем кино главное действующее лицо – редактор. От рядового редактора в студийном объединении, ведущего картину от начала до конца производства, – до дирекции студии, до аппарата Госкино во главе с министром. Главное дело, которым занимается вся эта огромная армия людей, как бы ни назывались их должности в штатном расписании, – редактирование, контроль, цензура всякого рода. Это они решают, какая тема сегодня важней. Это они решают, какая картина будет снята за четыреста тысяч рублей, а какой дадут два миллиона. Это они, наконец, решают, погибнет герой в конце фильма или конец отрежут и, к общей радости, все останутся целы.

Оговоримся, впрочем, что, как и в любой профессии, редактор редактору – рознь. Как говорит Лесков, “все особенно хорошее на свете встречалось не часто, но зато, к счастью, никогда совсем и не переводится”. Среди редакторов встречаются умные и талантливые люди, и на студиях, и в Госкино. А бывают и такие гроссмейстеры своего дела, как Фрижетта Гукасян, сумевшая собрать в одно объединение “Ленфильма” целый букет талантов. Нет, я не хочу обидеть своих товарищей и коллег.

Но тем временем уже на моих глазах количество редакторов на “Мосфильме”, по меньшей мере, удвоилось, а сколько народу прибыло в аппарате Госкино – я и сказать не берусь. К старому зданию прибавился небоскреб и весь заполнен.

Когда-то мужик-кормилец считал сословия и выводил: “Один с сошкой, семеро с ложкой”.

Если число всякого вида редакторов по стране поделить на количество за год произведенных фильмов, тут, думаю, много больше семи на одну картину наберется.

Не многовато ли “очей государевых”?

У искусства есть предательская способность раскрывать не только сознательные намерения автора, но и такие закоулки его души, которые сам автор обнародовать не собирался.

Ну-ка, приглядимся – кто сегодня главный герой нашего экрана?

Прежде всего, это человек с высоким социальным престижем, с положением в обществе, как раньше говорилось. В моде начальство – секретарь обкома, председатель горсовета, директор завода, начальник стройки, председатель колхоза, на худой конец. Пользуются спросом также дипломаты, работники внешней торговли, академики, композиторы, артисты и вообще любой специалист, которые ездит в заграничные командировки. Эстрадный певец и особенно певица всегда были популярны у зрителя, но выступать в качестве носителей особых духовных ценностей до Пугачевой, если не ошибаюсь, никто не рисковал.

Но, конечно, все они, вместе взятые, меркнут рядом с работниками правоохранительных органов, занявших совершенно исключительное положение на нашем экране. Думаю, не меньше трети всей продукции из года в год посвящается борьбе с нарушителями закона и наймитами чужестранных разведок.

Я уже не говорю о телевидении, столь щедро и регулярно дарящем нас знакомством со Штирлицем, знатоками, героями “ТАСС уполномочен заявить…” и совсем свежего “Противостояния”.

Вот он – подлинный лирический герой наших дней, чекист или милиционер, скромный труженик в погонах или в штатском!

При всем уважении к людям, стоящим на страже закона, неужели седеющий генерал службы внутренних дел, инспектор ГАИ или таможни – суть главные герои эпохи и общества, самые яркие выразители наших духовных устремлений?

Нет и не может быть у нашего искусства героя более важного, чем самый обыкновенный трудящийся человек, которым держится наша земля, ее “сеятель и хранитель”.

А у редакторского кинематографа – и герой свой.

Надо ли напоминать о традициях великой отечественной литературы, вышедшей, по слову Достоевского, из шинели нищего чиновника девятого класса?

Да, да, конечно – “моя милиция меня бережет”, не будем путать и впадать в рискованные параллели… А все-таки попробуйте, представьте себе на минуту лирическим героем Толстого или Гончарова какого-нибудь полицмейстера или, не дай бог, Леонтия Васильевича Дубельта в голубом жандармском мундире!

Чего не было у наших классиков – холуйства.

Попробуем разобраться – для чего же нужен столь бдительный многоступенчатый редакторский контроль? Каковы его задачи? Что он дает на практике?

А для того, скажут нам, чтобы постоянно повышать идейный и художественный уровень фильмов.

Казалось бы, логично – кино стоит больших денег, имеет колоссальную аудиторию и обладает огромной силой воздействия, и надо сделать все, чтобы избежать идеологических ошибок и риск свести к минимуму.

А какова действительная вероятность появления – уж не говорю фильма – сценария с ошибочной или даже враждебной идеологической подкладкой?

Прочтите подряд две-три сотни сценариев, еще не прошедших контроль, еще находящихся в работе на студиях – едва ли наберется десяток таких, что могли бы претендовать на остроту или новизну идей.

Осмелюсь утверждать, что на практике происходит постоянная подмена и основной заботой редактуры становится стилистика будущего фильма, его форма, а отнюдь не идейное содержание. В большинстве случаев речь идет о том, чтобы дотянуть эту стилистику до среднего профессионального уровня, чтобы повествование было связным, понятным, эмоциональным. Но в тех редких случаях, когда доводится столкнуться с подлинным искусством, когда режиссер обладает собственным непривычным киноязыком, конфликта с редактурой ему не избежать.

Из кадра в кадр редактор следит, чтобы не было мрачно и длинно, чтобы люди не выглядели плохо одетыми, а улицы – грязными, чтобы не было слишком много пасмурной погоды и бранных выражений, а теперь еще прибавилось ханжеское запрещение показывать курящих и пьющих, точно от этого они исчезнут в реальности. На самом деле все это не имеет никакого отношения к идейному содержанию фильма, потому что оно заключено в сюжете и характерах персонажей, а все усилия редактора направлены на экспрессию и достоверность изображаемого – на те компоненты, из которых в первую очередь складывается киноязык.

Сколько раз на нашей памяти случалось, что картину в момент ее появления обвиняли во всех смертных грехах, а по прошествии нескольких лет эта самая картина занимала свое место среди нашей киноклассики.

Куда же девались идейные ошибки такой картины?

А никуда. Их никогда не было. А непривычные новаторские художественные средства сказались на судьбе фильма роковым образом.

Разве не так было с “Мне двадцать лет” Хуциева? С “Проверками на дорогах”?

И значит, именно то, в чем состоит ценность данного произведения, становится главным препятствием к выходу на экран.

Но даже если признать существующей опасность идейной ошибки, у государства остается возможность подвергнуть готовый фильм эффективной критике или, на худой конец, вовсе не выпускать в свет.

А сегодня в кинематографе все так устроено, чтобы не дать такой картине родиться. А поскольку решать вопрос о наличии или отсутствии такой опасности призван на каждом этапе конкретный живой человек, этот человек постоянно страхует себя от ответственности.

При такой системе редактор неизбежно действует по принципу – лучше арестовать десяток невиновных, чем оставить на свободе одного виноватого, лучше закрыть десять безобидных сценариев, чем пропустить один острый.

Урон неисчислим.

С годами – по себе знаю – у сценариста или режиссера некоторые темы отмирают, как отмирает неупражняемый орган. Перестаешь об этом задумываться, зная – бесполезно, за эту тему ни одна студия не возьмется, этот сценарий никто не купит.

Это означает, что в нашем кино сознательно используется лишь небольшая, меньшая доля его творческой мощности.

Это означает, что через многослойное сито с легкостью проходит мелкое, вторичное, пережеванное искусство, не сулящее ошибок, а все новое и непривычное неизбежно застрянет, а если все-таки появится, то вопреки системе, по чьему-то недосмотру.

Это, наконец, означает, что в нашем кино жизнь халтурщика, готового ставить все, что ему предложат, запрограммирована легкой и безбедной, а тот, кто обладает собственным, отличным от общепринятого, взглядом на жизнь и на искусство, обречен растратить свое дарование в бесплодной борьбе с рогатками.

Пусть общество само решит, какое кино ему нужно.

Мы начинали вдвоем с моим другом Борисом Яшиным, потом пришло время, когда мы почувствовали необходимость работать самостоятельно.

Я не люблю своих картин. Каждая из них напоминает мне о том, что в ней не удалось. Мне не суждено было поставить хоть один фильм на том уровне мастерства, который бы я сам считал безусловным. Тут винить некого, кроме себя самого.

В 1967 году после двухлетних бесплодных попыток с разными сценариями я наконец получил постановку и снял на Экспериментальной творческой киностудии короткометражный фильм “Ангел” по мотивам рассказа Юрия Олеши. Картина подверглась резкому осуждению, выпущена не была и вот уже восемнадцать лет покоится на полке. Упоминалась она однажды, в докладе на съезде кинематографистов: “После неудачи с “Ангелом” и т. д.

С дистанции лет мне отчетливо видны ее недостатки, нехватка мастерства и опыта. На этой картине я впервые почувствовал, что меня учили недаром. Не без гордости могу сказать, что с нее начали длинный кинематографический путь такие известные сегодня мастера, как оператор Павел Лебешев, актеры Георгий Бурков и Леонид Кулагин. Одну из ролей играл Николай Губенко. Музыку написал Альфред Шнитке. Нет, неудачей я ее не считаю.

Прошло три года, прежде чем я начал “Белорусский вокзал”.

Превосходный сценарий Вадима Трунина претерпел долгие мытарства и по дороге понес существенный урон. Мне, признаться, и сейчас жаль потерянного.

По ходу съемок картину трижды останавливали. Вопрос о ее закрытии висел в воздухе, и удалось ее закончить только благодаря тому, что был жив Михаил Ильич Ромм, мой учитель, который отчаянно нас защищал.

Дважды материал обсуждался на парткоме студии, и оценки были довольно категоричны: “мрачно, уныло, неустроенные судьбы, выпячивание недостатков, наша действительность выглядит как в кривом зеркале”. Сдавалась картина в атмосфере ожидания катастрофы. Но…

“Вокзал” имел счастливую судьбу, грех жаловаться.

Разве что упомянуть, между делом, что эта картина представляла советское кино не то в семидесяти, не то в восьмидесяти странах мира. В каких именно – не знаю, меня там не было.

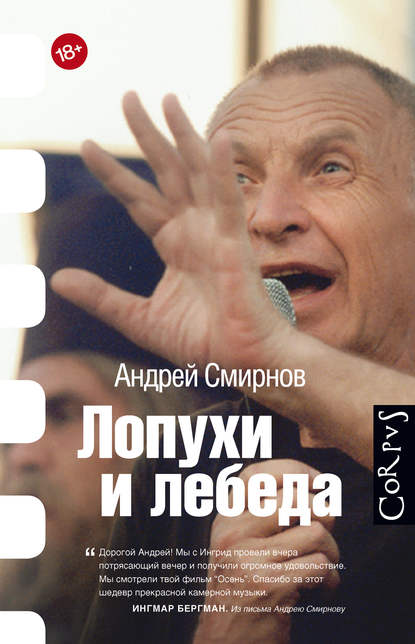

Фильм “Осень” я снимал пять месяцев. И пять месяцев сдавал. Вырезал, переозвучивал, писал новые сцены, переснимал – ничего не помогало. Три списка поправок выполнил. А сюжет картины – любовная история, ничего более.

Наконец ее все-таки приняли. “Осень” сурово критиковалась. В целом ряде городов и республик страны она вообще была снята с экрана. Там, где ее показали, она шла не больше чем день-два в одном-двух кинотеатрах. И никакой рекламы. И никаких рецензий. Правда, были и исключения – Ленинград, например, и Узбекистан.

А зрители ходили на нее хорошо. И сейчас кое-где ходят.

“Осень” никогда не упоминается в кинематографической печати, как будто я сделал что-то неприличное. Наталья Гундарева и Александр Фатюшин сыграли в этой картине свои первые роли. Так вот – и по сей день упоминание об этом факте старательно вычеркивается из всех интервью с этими актерами.

После “Осени” я не сразу очухался.

Больше двух лет я ходил по инстанциям со сценарием Александра Червинского “Верой и правдой”. Наконец он был запущен в производство.

Когда я снял чуть больше половины, картина была остановлена. Мне были предъявлены весьма значительные претензии – и идейные, и художественные. Опять все повторилось – многократные обсуждения на художественных советах, в дирекции, на парткоме. Стало ясно, что такой фильм, как мы задумали, снять попросту не дадут. Начались компромиссы – опять пересъемки, сокращения, изменения в тексте.

В результате картина была принята и выпущена на экран. Успеха она не имела. Жаловаться не на кого – своей собственной рукой я переснял не менее трети картины.

И тогда я стал считать. Вышло, что с 1965 года по 1980-й, с тех пор, как я работаю один, за пятнадцать лет я снял четыре картины. А ведь я не ворон, триста лет мне не прожить.

И я решил – хватит.

Придется переквалифицироваться в писатели.

1986

Стойкий оловянный солдатик

На исходе ночи, когда ветерок из степи поднимает клочья тумана с темной реки и тополя на набережной, встрепенувшись, шуршат молодыми листьями, долгий настойчивый звонок в дверь разбудил Василькова.

Он нехотя влез в халат и побрел в коридор, стягивая на брюхе несходившиеся полы.

– Я не глухой, – проворчал он, вынимая из гнезда цепочку. – Это ты?

За дверью кто-то прерывисто сопел.

– Откройте, – сказал грубый юношеский голос.

Васильков стал медленно багроветь.

– Я вам сейчас уши надеру, – пообещал он с тоской. – Четыре часа ночи.

Опять донеслось сопение, и тот же голос с натугой проговорил:

– Это Маша…

Что-то кольнуло Василькова, и он отпер.

Незнакомый парень смотрел на него недобро и напряженно, с вызовом, за которым Васильков ощутил его неловкость и свою, пока еще неясную, вину перед ним, а на руках у него лежала Маша, в измятом платье, волосы ее спутались, закрыв лицо, и тонкая худенькая Машина рука свесилась книзу и раскачивалась, как неживая.

Так они стояли, уставясь друг на друга, парень слегка задыхался и вдруг с угрюмой решимостью шагнул через порог. Сладким перегаром обдало Василькова.

– Это еще что такое? – с омерзением спросил он.

Не обернувшись, парень прошел прямо в комнату, положил Машу на развороченную постель Василькова, помолчал, переводя дух.

– Кирная… – пробормотал он, не глядя на Василькова.

Тут Васильков увидел свежую ссадину у него на скуле.

– Сукины дети! – сказал Васильков, не сразу попадая руками в карманы халата. – В другой раз ночевать будете в вытрезвителе!

Длинноволосый, весь узкий, длинный, с узким лицом и впалыми щеками, парень вздернул на плечо спортивную сумку с изображением прыгающей красной кошки и ушел на негнущихся ногах. В глазах его не отразилось ровным счетом ничего, они были прозрачны и светлы, заряд Василькова утонул в их стеклянной глубине.

– Пороть вас некому! – негромко рявкнул Васильков ему вслед, и из горла у Маши вырвался глухой и влажный звук – не то стон, не то вздох.

Он подоткнул подушку ей под голову, болтавшуюся, как у куклы, и пошел в Машину комнату. Стелить он не стал, просто смел с дивана журналы и тряпки и улегся.

Небо за окном порозовело. Во дворе у молочной лязгали металлические ящики – началась разгрузка молока.

– Первый экзамен – неврология, – сказал декан. – Списки по группам у старост. Консультации в среду и пятницу. Вы свободны. Ни пуха ни пера.

Аудитория нестройно ответила “К черту!”, и все повалили к выходу.

– Лешка нас ждет, – сказала на лестнице Танька.

Маша покачала головой:

– Не могу, Танюшка. Отец и так злится.

– Ну вот, – обиделась Танька. – Я уже обещала.

– Ну их всех в болото! Позови Регинку.

В вестибюле они остановились. Через стеклянную дверь виднелась мокрая, яркая зелень газона, лужи на устеленных гравием дорожках. На скамейке перед входом, уставясь исподлобья на идущих студентов, сидел парень. Сумка с красной кошкой свисала с его плеча.

– Я пойду через тот корпус, – вздохнула Маша. – Привет.

Танька засмеялась:

– Как это ты умудрилась его покорить?

– Мне на психов везет.

Маша вышла через черный ход и исчезла под аркой лечебного факультета.

На рынке Маша, поторговавшись, купила курицу, набрала корешков для супа.

В универмаге давали стиральный порошок. В голове очереди Маша высмотрела мужчину с портфелем и улыбнулась ему:

– Возьмите мне, пожалуйста.

Получив порошок, она купила мороженого и пошла в отдел игрушки. Железную дорогу, как всегда, тесно обступали дети и взрослые, и Маша с трудом протиснулась к продавщице.

На светофоре зажигался настоящий зеленый свет. Тренькала, переключаясь, стрелка, электровоз с цистерной выныривал из тоннеля и забирался на горку с разъездом.

Мальчишки поминутно просили устроить крушение. Продавщица нажимала клавишу, поезда сталкивались и падали с рельсов, вызывая рев восторга.

Обгоняя прохожих, кивая знакомым, Маша шла в толпе по краю тротуара. Впереди из “жигулей” выскочил усатый молодой человек и преградил ей дорогу:

– Это как называется? Я тебе третий день звоню…

– Славик, не могу, честное слово! Отец придет, а у меня обеда нету!

Но он не стал ее слушать, и Машу запихнули в машину, где сидели еще трое и девушка.

– Ну хоть продукты домой завезем! – взмолилась она.

– Парни, знакомьтесь, это Маша, краса и гордость наша…

Она возвращалась рано утром, стуча каблучками по асфальту в пустоте вымершего двора.

На площадке пятого этажа, привалившись к батарее, спал парень. Сумка с красной кошкой стояла у него на коленях. Маша перешагнула через его ноги, занявшие всю площадку, осторожно отомкнула замок и вошла в квартиру.

От щелчка двери парень пробудился. Он посмотрел по сторонам, поежился.

За окном медлил пасмурный рассвет.

Он стал спускаться, подняв воротник куртки.

По набережной он брел в сторону порта. Здесь было свежо от утреннего ветра, беспокойно шумевшего в тополях.

Он шел, глядя перед собой, переставляя, как цапля, свои длинные негнущиеся ноги.

Внизу под берегом носилась чайка. На той стороне вдоль заводской ограды уже торопился в серой дымке ранний автобус.

Он спустился к реке и сел у самой воды, уперев в темную от мазута глину свои потрепанные горные ботинки.

Низко засипев, выползала из-под моста баржа, груженная песком. Песок блестел тусклым белым блеском. На веревке, привязанной к рубке, оглушительно билось белье.

Он вынул из сумки транзистор, вытянул антенну. Из приемника понесся гитарный рев.

Он смотрел на бегущую мутную воду, в которой качались щепки, сальные радужные пятна, обрывки бумаги, щурился на отблески, прыгавшие с волны на волну.

Сквозь музыку до него долетел чей-то негромкий смех.

Обернувшись, он увидел человека в красной рубашке, который стоял под тополями на набережной и ухмылялся.

– Курить есть?

Он кивнул, и человек сбежал вниз.

– Здорово, Серков, – буркнул парень, протягивая ему сигареты.

– И спички давай, пустой я.

Он жадно затянулся несколько раз, поглядывая на парня с ленивой усмешкой. У него была смуглая кожа и немыслимой правильности пробор.

– Чего же она тебя в такую рань прогнала?

Ухмыльнувшись, Серков присел, потрогал орущий приемник:

– Хорошая машина. Продай.

Парень покачал головой.

– Ах ты, тихушник… – Серков отрывисто засмеялся.

Шагнув к кромке берега, он лег на руки и окунул лицо в воду. Он пил и отфыркивался.

– Пошли, – сказал он, поднимаясь.

– Куда?

– Покушать надо. Деньги есть?

– Нету.

– Врешь! – Серков опять засмеялся ему в глаза. – Ты же не пьешь. Куда ты их деваешь?

– Рано еще, закрыто все, – сказал парень, насупясь.

– Иди, раз зовут. И тебя, дурака, накормлю.

Рынок уже оживал. Серков обошел с тыла дощатый павильон, приютившийся за воротами рынка, и забарабанил в дверь.

На повторный стук послышалось ворчание, шваркнула щеколда.

– Не спится тебе, охламону, – сказала тетка, впуская их в сырую, жаркую тьму. – А это еще кто?

– Жениха тебе привел, – отвечал Серков, хлопнув ее по спине. – Соскучилась, Нелька?

В закутке среди бочек, наставленных там и тут, хлопотала у стола еще одна женщина, помоложе.

– Деньги принес?

– Были б деньги, только бы вы меня и видали, – сказал Серков, усаживаясь на сундук в углу и подхватывая молодую.

Смеясь, она отпихнула его.

– Все по девкам шляешься, а как денег нет, так, значит, ко мне? Пускай тебя твоя Зойка кормит.