Полная версия

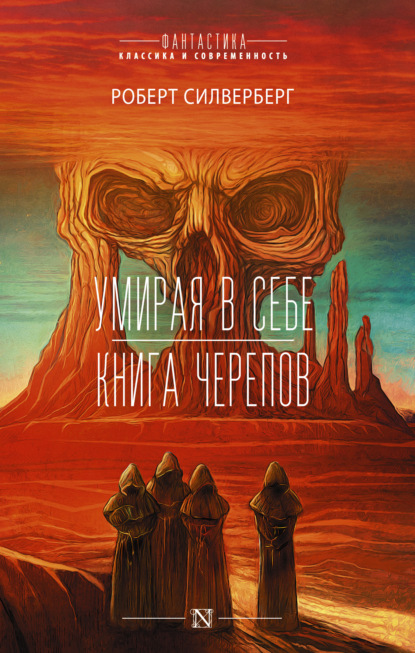

Умирая в себе. Книга черепов

Я могу также, до некоторой степени, воспринимать сиюминутные желания: например, желание нанести удар в челюсть. Узнаю я это по-разному. Могу воспринять точное словесное утверждение: «Я сейчас двину правой ему в челюсть» или же, если сила моя в этот день работает на глубоком уровне, улавливаю серию безмолвных инструкций мускулам, чтобы они за долю секунды подняли правую руку и нанесли короткий удар. Назовите это, если хотите, телепатическим языком тела на волновом уровне.

И еще одна моя способность, которая проявляется отнюдь не каждый раз. Я могу уловить тональность самых глубоких пластов мозга, где, вероятно, обитает душа. Сознание там погружено в туманный раствор нечеткого подсознания. Здесь прячутся надежды, страхи, склонности, стремления, страсти, воспоминания, философские позиции, моральные правила, голод, печаль, весь багаж событий и отношений, который и определяет личность. Обычно некоторые из этих ран сердечных доходят до меня и при самом поверхностном ментальном контакте; даже разговаривая, я не могу удержаться, чтобы не заглянуть внутрь и не получить информацию о колорите души. Но иногда я закидывал свой невод в самую глубь, исследовал личность в целом. В этом есть какое-то особенное наслаждение. Электрический разряд контакта. Соединенный, конечно, с неясным болезненным чувством вины за подсматривание. К счастью, душа говорит на универсальном языке. Заглянув, скажем, в мозг миссис Эсперансы Домингес, я услышал бормотанье по-испански и, собственно говоря, не узнал, о чем она думает словами, поскольку я плохо понимаю испанский. Но, забираясь в душу поглубже, я получаю о ней полное представление. Мозг может думать на испанском, баскском, венгерском или финском, но душа изъясняется на бессловесном языке, понятном трусливо подглядывающему монстру.

Впрочем, не имеет значения. Сейчас это все от меня уходит.

Глава 4

Пол. Ф. Бруна

Общ. Лит. 18. Проф. Шмитц

15 октября 1976

Романы КафкиВ кошмарном мире «Процесса» и «Замка» четко обрисована только центральная фигура, многозначительно обозначенная инициалом «К», приговоренная к неизбежной казни. Все остальное неясно и похоже на сон: комнаты замка превращаются в дома, таинственные стражи пожирают завтраки, человек, которого называют Сордини, на самом деле Сортини. Главное, однако, бесспорно: К. потерпит поражение в своих попытках добиться помилования.

У обоих романов одна и та же тема и приблизительно одинаковая структура. В обоих К. пытается добиться снисхождения и в конце концов приходит к осознанию, что в этом ему отказано («Замок» не закончен, но его развязка не вызывает сомнения). Кафка подводит своих героев к борьбе с обстоятельствами по-разному. В «Процессе» Иосиф К. пассивен, к действию его побуждает неожиданное появление двух стражей; в «Замке» К. сперва изображен как активный персонаж, он самостоятельно предпринимает попытки добраться до таинственного замка, но активность изменяет ему, и он становится таким же пассивным, как Иосиф К. Различие в том, что «Процесс» начинается на более ранней стадии развития, «Замок» же следует древнему правилу «in media res»[4], здесь К. уже приглашен в Замок.

В обеих книгах происходит стремительная завязка. Иосиф К. арестован на первой же странице «Процесса», а его двойник появляется как бы на последней ступени на пути к Замку. Оба стремятся к своим целям (в «Замке» нужно просто добраться до вершины холма, в «Процессе» – сначала понять суть обвинения, а затем, отчаявшись получить ответ, все же добиться оправдания). Но в действительности каждый шаг уводит героев все дальше от цели. «Процесс» достигает кульминации в чудесной сцене в соборе, возможно, самой страшной и простой в творчестве Кафки, в которой Иосифу К. дают понять, что он виновен и никогда не будет помилован; последующая глава, описывающая казнь К., – не более чем нисходящее добавление. В «Замке», менее законченном, чем «Процесс», нет эпизода, аналогичного сцене в соборе (может быть, Кафка не сумел создать его), этот роман с художественной точки зрения удовлетворяет нас меньше, чем короткий, более энергичный, крепче, если можно так выразиться, сбитый «Процесс».

Несмотря на внешнюю незатейливость, оба романа построены на основной трехчастной структуре трагедийного сюжета, сформулированного критиком Кеннетом Бэрком, как «цель, страсти, примирение». «Процесс» следует этому правилу тверже, чем незавершенный «Замок»: цель – добиться оправдания – выявляется в испытаниях, через которые довелось пройти герою в столкновениях с другими персонажами. И в конце концов, когда К. уступил, отказался от своей первоначальной непокорной самоуверенности, сделался робким и боязливым, готовым капитулировать перед силами Суда, приходит час окончательного смирения – примирения.

В кульминацию героя вводит классическая кафкианская фигура – таинственный коллега-итальянец, впервые приехавший в город и имеющий влиятельные связи, благодаря чему он был важен для банка. Через все произведения Кафки проходит тема некоммуникабельности людей, она повторяется и здесь; хотя Иосиф перед визитом полночи не спит, изучая итальянский, и в результате является на прием полусонный, оказывается, что иностранец говорит на южном диалекте, которого Иосиф не знает. А затем – коронный комический ход – иностранец переходит на французский, но и на французском его понять трудно, а кустистые усы коллеги препятствуют стараниям Иосифа разобрать слова по движению губ. И вот осужденный прибывает в собор, куда его пригласили, чтобы показать иностранцу (который, что не удивляет нас, всегда опаздывает), напряжение растет, Иосиф идет через здание, пустое, темное, холодное, освещенное только свечами, трепещущими где-то в отдалении. Между тем снаружи, неизвестно почему, ночь отступает. Священник обращается к главному герою и рассказывает притчу о Привратнике. И только когда история закончена, мы чувствуем, что не поняли ее вовсе; это не просто сказка, как представлялось первоначально, она и сложна и трудна. Иосиф и священник долго обсуждают притчу, словно ученики раввина, толкующие строку Талмуда. Смысл ее медленно доходит до нас, и мы вместе с Иосифом понимаем, что свет, рвущийся из двери, мы увидим лишь тогда, когда будет уже слишком поздно.

В сущности, здесь роман заканчивается. Иосиф получил окончательное решение, понял, что оправдание невозможно; вина установлена, его не помилуют. Вопрос закрыт. Финальный элемент трагедийного триединства; решение суда завершает страсти, в итоге – смирение, примирение.

Мы знаем, что Кафка хотел написать и продолжение – главы, изображающие чувства Иосифа после суда, более поздние сцены, вплоть до казни. Биограф Кафки Макс Брод говорит, что книга могла бы продолжаться бесконечно. Это, без сомнения, верно, вина Иосифа К. такова, что он никогда не дойдет до Высшего суда, так же как и другой К. мог странствовать вечно, никогда не добравшись до Замка. Но по структуре своей роман кончается в соборе; все остальное, что Кафка собирался написать, не добавило бы ничего к самопознанию Иосифа. Сцена в соборе показывает нам то, что мы знали с самого начала: оправдания нет. Действие завершено приговором.

«Замок» много длиннее и хуже построен, в нем нет силы «Процесса». Нет прямоты. Стремления К. определены не так ясно, характер у него не такой четкий, психологически не так интересен, как в «Процессе». В то время как в первой книге герой приступает к активным действиям, лишь только узнав об опасности, в «Замке» он быстро становится жертвой бюрократии. В «Процессе» Иосиф К. переходит от пассивности к активности вначале и снова возвращается к пассивности после прозрения в соборе. В «Замке» же нет столь резких переходов; герой активен только в первых главах романа, но вскоре он теряется в кошмарном лабиринте деревни под Замком, деградирует все глубже и глубже. Иосиф К. почти героический характер, тогда как К. едва ли даже и патетический.

Две эти книги рассказывают, в сущности, одну и ту же историю, повествуют о практически свободном человеке, внезапно оказавшемся в безвыходной ситуации, который, после нескольких попыток добиться снисхождения, в конце концов подчиняется. «Процесс», без сомнения, величайшая художественная удача, это четко выстроенное произведение, каждая его ступень под контролем автора. «Замок», или, скорее, тот его фрагмент, который находится в нашем распоряжении, потенциально – более крупный роман. Все, что было в «Процессе», было бы и в «Замке», и даже сверх того, но чувствуется, что Кафка уклонялся от работы над «Замком», потому что не мог довести его до конца. Он не мог охватить весь мир Замка с его бесконечным деревенским окружением в стиле Брейгеля, изобразить его с такой же уверенностью, как урбанистический мир «Процесса». Отсюда недостаток определенности в романе; мы не слишком уверены, что осуждение К. неизбежно. Что же касается К., то, хотя он и борется против более осязаемых сил, но до самого конца у нас остается иллюзия, что победа возможна. «Замок» чересчур громоздок. Как симфония Малера, он рушится под собственным весом. Некоторые критики предполагают, что по замыслу Кафки роман вообще не должен иметь конца. Может быть, К. суждено вечно странствовать по все расширяющимся кругам, так и не придя к трагичному заключению. Возможно, здесь лежит причина сравнительной бесформенности этой поздней работы писателя; находка Кафки именно в том, что истинная трагедия К., его архетипического героя-жертвы, не в понимании невозможности добиться милости, а в том, что он никогда даже не сделал такого вывода. Здесь перед нами трагедийный ритм, литературное обрамление подлинной жизни, созданное с целью точнее указать на современное положение человека, положение, столь ненавистное Кафке. Иосиф К., действительно обретающий своего рода помилование, – фигура поистине трагическая. С другой стороны, К., падающий все ниже и ниже, являлся для Кафки скорее символом рядовой современной личности, столь подавленной общим влиянием времени, что она даже не способна быть личностью. К. – патетическая фигура, Иосиф К. – трагическая. Как характер Иосиф К. интереснее, но, возможно, К. автор представлял себе более глубоко. И истории К. конец вообще невозможен, если не считать концом смерть.

Неплохо. Шесть страничек на машинке, по три с половиной доллара за каждую. Итак, я заработал 21 доллар за каких-нибудь два часа, а черный полузащитник мистер Пол. Ф. Бруна наверняка заработает у профессора Шмитца «Б+». Я уверен в этом, потому что именно это сочинение, лишенное, правда, избыточной витиеватости, позволило мне добиться «Б» от очень требовательного профессора Дьюпи в мае 1955 года. Сейчас, после академической инфляции, требования ниже. Бруна может отхватить даже «А-» за мою работу о Кафке. В ней как раз надлежащее достоинство серьезного исследования в сочетании с философским взглядом и наивным догматизмом. В 1955 году Дыопи нашел сочинение «ясным и сильным», так и написал на полях. Порядок. Пришло время подзаправиться. Может быть, приготовить яичницу? А затем я возьмусь за следующую работу: «Одиссей как выразитель своей эпохи. Или же за другое: «Эсхил и трагедия Аристотеля». Опять смогу использовать свои собственные сочинения, работенка несложная. Старая машинка стоит на столе – рухлядь, но еще в хорошем состоянии.

Глава 5

Олдос Хаксли считал, что в процессе эволюции наш мозг приспособился к тому, чтобы стать фильтром, экранирующим массу сигналов, бесполезных для нас в ежедневной борьбе за хлеб насущный. Видения, мистические опыты, телепатические послания чужого мозга и тому подобное всегда текли бы к нам, если бы не действие того, что Хаксли назвал «церебральным клапаном-гасителем в своей маленькой книжке, озаглавленной «Небо и ад». Благодарите Бога за этот церебральный клапан-гаситель! Если бы не он, нас беспрерывно отвлекали бы сцены невероятной красоты, духовные прозрения ошеломляющего величия и обжигающий, совершенно искренний контакт мозга с мозгом. К счастью, работа клапана защищает разум от подобных вещей и освобождает его для каждодневной заботы: подешевле купить, подороже продать.

Конечно, некоторые из нас рождаются с дефектным клапаном. Я имею в виду таких художников, как Босх или Эль Греко, чьи глаза видят мир не таким, как мы с вами; или философов-мечтателей, преданных экстазу или нирване. И несчастных уродов, которые могут читать чужие мысли. Все мы мутанты. Прихоти генетики.

Хаксли уверял, однако, что действие церебрального клапана может быть ослаблено искусственно, что дает возможность обыкновенным смертным получать экстрасенсорные сообщения, как правило, доступные лишь немногим избранным. Он считал, что такой эффект создают некоторые психоделические наркотики. Так, он предполагал, что мескалин, вторгаясь в систему гормонов, регулирующих церебральные функции, снижает эффективность мозга как инструмента, фокусирующего внимание только на житейских проблемах нашей планеты. Это, кажется, и позволяет войти в сознание некоторым событиям из разряда недоступных в обычных условиях, потому что они не имеют цены для выживаемости. Подобные вторжения бесполезны биологически, но ценны эстетически, а иногда и духовно. Они могут войти в мозг в результате болезни или усталости, во время поста или нахождения в тюрьме, во тьме и при полном молчании.

Что же касается Дэвида Селига, об этих препаратах ему сказать почти нечего. Он только однажды рискнул попробовать наркотик и особого удовольствия не испытал. Произошло это летом 1968 года, когда он жил с Тони.

Хотя Хаксли высоко ставил галлюциногены, он не считал их единственными воротами в мир видений. Пост и умерщвление плоти могут действовать точно так же. Хаксли писал о мистиках, которые постоянно истязали себя кожаными плетьми и даже проволокой. Такие пытки – эквивалент шокового лечения без анестезии, его воздействие на биохимию страдальца значительно. Когда кнут хлещет тело, организм выделяет большие количества гистамина и адреналина, а в дальнейшем, при загноении ран (а раны всегда гноились, пока не наступила эпоха мыла), разлагающийся белок выделяет токсические вещества, которые проникают в кровяной поток. Но гистамин вызывает шок, а шок действует не только на тело, но и на мозг. Кроме того, большое количество адреналина может породить галлюцинации, а некоторые продукты его распада – симптомы, напоминающие симптомы шизофрении. Что же касается токсинов, попадающих в кровь, они нарушают систему гизимов, регулирующих работу мозга, и снижают его эффективность как инструмента для выживания в мире приспособленных. Этим можно объяснить, почему кюре д’Ар говорил, что Бог ни в чем не отказывает ему, когда он бичует себя без жалости. Другими словами, когда укоры совести, самоосуждение и страх перед адом способствуют выделению адреналина, когда болевая терапия высвобождает адреналин и гистамин, когда из зараженных ран в кровь попадают протеины, снижается надежность церебрального клапана и незнакомые проявления вольного мозга (включая псифеномены, видения и, при достаточной философско-этической подготовке, даже мистические явления) проникают в сознание аскета.

Итак, угрызения, самоосуждение и страх Ада. Посты и молитвы. Плети и цепи. Гноящиеся раны. Все годится! Поскольку сила моя угасает во мне, умирает мой священный дар, я ношусь с идеей восстановить его искусственно. ЛСД, мескалин, псилосибин? Не думаю, что я вынесу это снова. Умерщвление плоти? Старомодно, как четки или крестовый поход, такое просто неуместно в 1976 году. И сомневаюсь, что буду бичевать себя всерьез. Что же остается? Поститься и молиться? Полагаю, поститься я могу. Но молиться? Кому? О чем? Я чувствую себя дураком. Боже милостивый, верни мне мою силу! Святой Моисей, пожалуйста, помоги! Чепуха. Евреи не выпрашивают дары, поскольку знают, что никто не ответит. И что же остается? Угрызения, самоосуждение и страх перед адом? Все было, было и к добру не привело… Надо найти другой путь, изобрести что-нибудь новое. Истязание мозга? Попробую. Размахнусь метафорической дубиной. Буду истязать себя болью, размягчать волнениями мозг. Предательский, ненавистный мне мозг.

Глава 6

Но почему, собственно, Дэвид Селиг хочет, чтобы к нему вернулась его сила? Она всегда была для него проклятием. Она отрезала его от мужчин и обрекала на жизнь без любви. Оставь ее в покое, Дэвид! Пусть себе гаснет. Пусть гаснет! Но, с другой стороны, что ты такое без своего особенного дара? Без этого смутного, непредсказуемого, ненадежного контакта с людьми как ты сможешь общаться с ними вообще, Дэвид? Твой особый дар связывает тебя с ними – к лучшему или к худшему, к добру или ко злу; это твой единственный способ общения, ты не перенесешь его утраты. Согласись, ты его любишь и презираешь, этот свой дар. Ты боишься потерять его, несмотря на весь вред, который он причинил. Ты цепляешься за последние его крохи, хотя знаешь, что борьба твоя безнадежна… Ну, борись тогда. Перечитывай Хаксли. Попробуй, если осмелишься, ЛСД. Попробуй самобичевание. Попробуй хотя бы поститься… Хорошо, пусть будет пост. Отменим жратву. Отменим яичницу с ветчиной… Заложим чистую страничку в пишущую машинку и будем думать об Одиссее как выразителе своей эпохи.

Глава 7

Заливистая трель телефона. Час поздний. Кто звонит? Не Олдос ли Хаксли из могилы убеждает меня не терять мужества? Или доктор Гиттнер со своими важными вопросами насчет пи-пи? Или Тони, она рядом, с тысячей порций взрывного наркотика, хорошо бы настроиться. Верно, верно! Я уставился на телефон, ни о чем не догадываясь. Сила моя, даже в лучшие времена, не могла проникнуть в сознание «Америкэн телеграф энд телефон компани». Вздыхая, снимаю трубку после пятого звонка и слышу сладкое контральто моей сестры Джудит.

– Я тебе помешала? – такое вот, типичное для Джудит приветствие.

– Тихий домашний вечер. Подвигаю себя на сочинение об Одиссее. У тебя какие-нибудь идеи на мой счет, Джуди?

– Ты не звонил мне уже две недели.

– Я завязал. После той сцены в прошлый раз не хочу говорить о деньгах, а в последнее время это была единственная тема, вот я и не звонил.

– Ерунда, – говорит она. – Я не сердилась на тебя.

– Ну да, ты просто бесилась.

– Я не имела в виду ничего такого. Почему ты думаешь, что я злилась всерьез? Потому что я орала? Неужели ты в самом деле поверил, что я считаю тебя… как… как я назвала тебя?

– Губкой беспомощной.

– Беспомощной губкой? Бред. Я была на взводе в ту ночь, Дэви. У меня были свои проблемы, и к тому же месячные подошли. Я потеряла равновесие. Порола всякую чушь, все, что приходило на язык, но почему ты поверил, что я так думаю всерьез? С каких это пор ты считаешь, что сказанное вслух имеет цену?

– Но ты и про себя думала так, Джуди.

– Про себя? – В ее голосе слышится смущение. – Ты уверен?

– Это прозвучало, громко и отчетливо.

– О боже! Дэви, имей же жалость. Когда распалишься, в голову лезет сущий бред. Но за злобой ты же должен видеть, что я не злюсь на тебя. Что я люблю тебя, не хочу, чтобы ты меня бросил. Ты – все, что есть у меня, ты и мой малыш.

Ее любовь не в моем вкусе, а сентиментальность – и того хуже.

– Я больше не читаю то, что «про себя», Джуди. Да и мало интересного произошло в эти дни. Как бы то ни было, не стоит кипятиться по этому поводу. Я действительно губка беспомощная, и я на самом деле занимал у тебя больше, чем ты можешь давать. Братец-козлище чувствует себя виноватым. Будь я проклят, если я когда-нибудь еще попрошу у тебя деньги.

– Виноватым? И ты говоришь о вине, когда я…

– Нет, – прерываю я ее. – Не надо явки с повинной, Джуди. Не теперь. – Ее возвращение к холодности мне даже приятнее, чем новообретенная любовь. – Я не склонен рассуждать о грехах и провинностях на ночь глядя.

– Ну хорошо, хорошо. Но сейчас у тебя хотя бы благополучно с деньгами?

– Я же сказал. Подвигаю себя на сочинение. Зарабатываю.

– А когда закончишь, может, придешь ко мне на ужин? Скажем, завтра?

– Лучше я поработаю. У меня куча заказов, Джуди. Сезон.

– Мы будем вдвоем, Дэви. И ребенок, конечно, но я уложу его пораньше. Только ты и я. Нам много о чем нужно поговорить. Почему мы должны чураться друг друга, Дэви? Разве тебе необходимо работать день и ночь? Я приготовлю что-нибудь из того, что ты любишь. Например, спагетти с горячим соусом. Только скажи. – Она умоляет, та самая сестра, которая ненавидела меня целых двадцать пять лет. Вернись, и я буду твоей мамой. Приди и позволь мне любить тебя, брат.

– Может быть, послезавтра. Я позвоню тебе.

– А завтра никак?

– Не думаю, – возникает пауза. Она не хочет упрашивать. Молчание тяготит меня, и я говорю: – Что с тобой, Джуди? Появился кто-то интересный?

– Я ни с кем не встречаюсь вообще. – В ее голосе звучат стальные нотки. Она в разводе два с половиной года, спит с кем попало, но на душе у нее кошки скребут. Ей уже 31 год. – Можно сказать, перерыв. Пожалуй, хватит с меня мужчин. Мне все равно, и трахаться как-то не тянет.

Я усмехаюсь.

– А что с тем агентом из бюро путешествий? Микки, кажется?

– Марти. Ну, это был просто фокус. Он прокатил меня по Европе за 10 процентов стоимости. Иначе я не могла бы съездить. Я использовала его.

– Да?

– Меня тошнит от Марти. Я порвала с ним на днях. Я не любила его. Вряд ли он мне даже нравился.

– Но сначала ты довольно долго крутила с ним ради Европы.

– Я ничуть не дорожила им, Дэви. Я должна была лечь с ним в постель, а он должен был заполнить форму. Ну, и что ты скажешь? Что я шлюха?

– Джуд…

– Ладно, я шлюха. По крайней мере, я временами стараюсь быть хорошей. Апельсиновый сок и серьезные разговоры. Поверишь ли, я читаю Пруста?! Сейчас я закончила «По направлению к Свану», а завтра…

– Я должен еще поработать сегодня вечером, Джуди.

– Извини. Я не хотела мешать. Но ты придешь обедать на неделе?

– Подумаю. И дам тебе знать.

– За что ты так ненавидишь меня, Дэви?

– С чего ты взяла? Кажется, нам уже пора слезть с телефона.

– Не забудь позвонить, – говорит она. Хватается за соломинку.

Глава 8

Тони. Теперь я должен рассказать вам о Тони.

Мы прожили с Тони семь недель, восемь лет тому назад. Это долго. Только с родителями и с сестрой я жил дольше и ушел от них, как только смог. С самим собой я жил еще дольше, но от себя вообще не уйдешь… В жизни у меня было два увлечения, Тони – одно из них. Второй была Китти. О Китти я расскажу в другой раз.

Могу ли я описать Тони? Попробую – коротко, в нескольких словах. Ей было тогда 24 года. Игривая девушка, высокая, рост пять футов шесть дюймов или пять и семь. Стройная. Проворная и неловкая одновременно. Длинные ноги, длинные руки, тонкие кисти, тонкие лодыжки. Блестящие черные волосы, очень гладкие, рассыпанные каскадом по плечам. Теплые живые карие глаза, бойкие и лукавые. Остроумная, проницательная, не слишком образованная, но умница. Лицо не идеально правильное: слишком крупный рот, большой нос, чересчур высокие скулы, – но все же привлекательное и возбуждающее. Многие оборачивались, когда Тони входила в комнату. Полные тяжелые груди. Меня тянет к грудастым женщинам. Нужно, чтобы было куда склонить усталую голову… она у меня так часто устает. У матери моей был номер 32-А, далеко не самый удобный. Она не могла баюкать меня, даже если бы и хотела, но подобного желания у нее никогда и не возникало. (Прощу ли я ее когда-нибудь за то, что она выпустила меня из своего чрева? Ах, Селиг, хоть сейчас прояви немножко жалости, Бога ради!)

Я заглядывал в мозг Тони всего несколько раз: впервые это произошло в день нашего знакомства, потом несколько недель спустя. В третий раз, когда мы порвали, это вышло совершенно случайно. Второй раз тоже не нарочно, более или менее, и только в первый раз я намеренно зондировал ее. После того как понял, что люблю Тони всерьез, я не позволял себе шпионить в ее головке. «То, что в щелочку видно, для тебя обидно». Этот урок я усвоил еще в юности. Кроме того, мне не хотелось, чтобы Тони заподозрила о моем особом даре. Моем проклятии. Я боялся, что это может отпугнуть ее.

В то лето я работал секретарем за 85 долларов в неделю – последнее в бесконечной серии моих странных занятий. Ишачил на хорошо известного писателя, который трудился над огромной книгой о политических махинациях, связанных с основанием государства Израиль… Восемь часов в день просматривал для него подшивки старых газет в недрах Колумбийской библиотеки. Тони же была младшим редактором издательства, которое публиковало его книгу. Однажды поздней весной я встретился с ней в шикарной квартире писателя на Ист-Энд-авеню. Я пришел туда, чтобы вручить пачку заметок по поводу речей Гарри Трумэна в избирательной кампании 1948 года, а ей понадобилось уточнить сокращения, сделанные в первых главах. Красота ее взволновала меня. Уже много месяцев у меня не было женщины. Автоматически я предположил, что она любовница писателя – постельный редактор. Мне говорили, что это обычная практика в мире литературоведов. Однако мое чутье сразу опровергло такие домыслы. Я проник в мозг моего нанимателя, нашел, что он очень даже расположен к ней. Он страдал, а женщина, очевидно, не дала бы за него ни цента. Тогда я залез в ее мозг, пробрался в самую глубину и нашел там самого себя. Она представляла меня в самом радужном свете. Я быстро сориентировался. Меня осыпали разрозненные фрагменты ее биографии, несвязанные, косвенные: развод, удачный и неудачный секс, годы в колледже, путешествие на Карибские острова. Все это, как обычно, плавало в первозданном хаосе. Я пропустил прошлое и определил, что же было после. Нет, она не спала с писателем. В физическом плане он был для нее абсолютным нулем. (Странно. Мне он казался романтичной, приятной и даже привлекательной личностью, насколько могла судить моя гетеросексуальная душа.) Ей даже не нравились его произведения. Затем, пошарив вокруг, я узнал кое-что еще более удивительное: оказывается, она обратила внимание на меня. От нее тянулась явственная ниточка: «А свободен ли он сегодня вечером?» Она смотрела на не слишком молодого секретаря, 33 лет, с проплешиной на макушке, и не находила его неприятным. Я был потрясен. «Вот материалы по Трумэну, – сказал я своему нанимателю. – И здесь не все, осталось еще Трумэновская библиотека в Миссури». Затем мы потолковали несколько минут о следующем задании и я сделал вид, что собираюсь уходить.