Полная версия

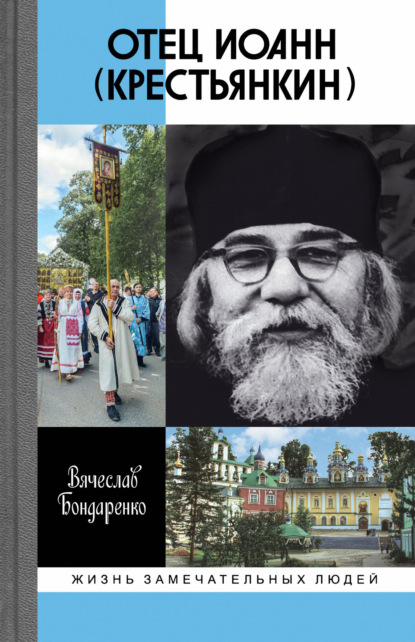

Свидетель о Свете. Повесть об отце Иоанне (Крестьянкине)

И никто из торжественных, радостных людей, поздравлявших друг друга с рождением во Христе нового человека, не знал в этот последний мартовский день 1910 года о том, что младенец, которого отец Николай только что торжественно внес в алтарь и обошел с ним вокруг престола, станет в будущем одним из величайших подвижников православной веры.

Орёл, ноябрь 1916 года

…Когда именно вернется отец Николай – никто в храме сказать Елизавете Иларионовне не смог: на требах, мол. Она, конечно, посадила у окошка Танечку с тем, чтобы та по возможности высмотрела приближение батюшки, но что ты увидишь на по-ноябрьски темной, неосвещенной улице?.. И приходилось самой каждые полчаса одеваться и выбегать из дому, благо храм рядом – ну что, не пришел еще?.. Нет, не пришел.

Дома и без того было хлопотно: Паша и Серёжа лежали с тяжелой простудой, да и Танечка подкашливала; помогал старший, Саша, но у него сегодня как раз было важное объяснение с его барышней (чай, восемнадцать лет уже!), где-то в центре города, и он отсутствовал. Слава Богу, вернулся домой Костя – из театра, где он потихоньку осваивал мастерство гримера. И, сразу все поняв, сказал матери:

– Мама, ты иди в храм и не волнуйся ни о чем. А я посижу с ребятами. Чай с малиной они давно пили?

– С час назад. Ты только повнимательнее гляди, Костенька…

Константин ласково обнял мать, поцеловал в полуседой висок:

– Ну конечно, не беспокойся.

Белые пряди на висках совсем еще нестарой Елизаветы Иларионовны появились после смерти мужа. Михаил Дмитриевич сгорел от воспаления легких в июне 1912-го, не дожив и до пятидесяти. С тех пор любая хворь в доме Крестьянкиных воспринималась остро. Тогда ведь тоже все начиналось с простого кашля…

Поговорить с отцом Николаем Елизавета Иларионовна собиралась уже давно. А вот на сегодня даже договорилась. Но, видать, задерживается батюшка на требах. Ну и слава Богу, значит, так нужно. Не выходит так, как хотелось, – хороший повод подумать о смирении, произнести краткую молитву: «Господи, Тебе все ведомо, сотвори же со мной, как изволишь».

Говорить мать хотела о младшем сыне, Ване. Вот уже несколько месяцев, как он прислуживал в Ильинском храме. И все это время Елизавета Иларионовна нарочно не подходила к отцу Николаю с вопросами, а сам он беседы о сыне с ней не заводил. Значит, присматривался, делал выводы. Но теперь-то уж время пришло. Сама-то о сыне мать выводы сделала, но было важно, что скажет умудренный опытом, уважаемый всем Орлом отец Николай Азбукин. Недаром он не только заведовал одноклассной церковно-приходской школой, которую закончил Ваня, но и Кирионовским домом призрения для больных священнослужителей, входил в совет епархиального женского училища, был законоучителем в 3-м приходском мужском училище…

Торопливо накинув душегрейку, Елизавета Иларионовна снова выметнулась на темную Воскресенскую, пробежала наизусть выученные сажени до соседнего храма. И – на сердце сразу потеплело – тут же приметила осанистую, плотную фигуру отца Николая с саквояжем в руке; он как раз подходил к храму с противоположной стороны, от Задней Песковской. Рядом с кадилом в руках семенил мальчик-пономарь – самый младший из Крестьянкиных, Ванечка.

К священнику, опираясь на трость, заковылял поджидавший его раненый офицер из лазарета – совсем молоденький прапорщик. Отец Николай благословил его, сказал что-то краткое, но такое, отчего офицер смущенно заулыбался и закивал. А отец протоиерей сразу направился к женщине, смиренно застывшей у церковной ограды.

– Елизавета Иларионовна, прошу простить, помню, что мы с вами договаривались о встрече… Да в двух домах трапеза затянулась, грех было хозяев обижать. Давайте пройдем да поговорим. – Отец Николай обернулся к маленькому пономарю. – А ты, Ванечка, ступай домой, все на сегодня уже.

В полутьме Елизавета Иларионовна успела заметить, что на лице младшего отразилось бесхитростное разочарование, но это выражение тут же исчезло. Ваня склонился под благословение и только после этого повернулся к матери:

– Мамочка, прости, что меня так долго не было. Но ты не волнуйся, я сейчас и с Пашей посижу, и с Серёжей…

– Не надо, с ними уже Костя. Иди отдыхай. Я тоже скоро приду. – Мать торопливо обняла сына и поцеловала его в теплый, несмотря на ледяной ноябрьский вечер, лобик.

В трапезной подали чай. После молитвы отец Николай утомленно присел на лавку, пристально взглянул на гостью спокойными добрыми глазами.

– Догадываюсь, о чем вы хотите со мной говорить… Наверняка о Ване?

– Да, отец Николай… – Елизавета Иларионовна перевела дыхание. – Я нарочно все это время к вам не подходила, не спрашивала. Чтобы вы присмотрелись, увидели, поняли… Ну а теперь уже чувствую – можно спросить. Ну как он… служит-то?

Отец Николай улыбнулся, неторопливо поправил наперсный крест.

– Знаете, скажу вам откровенно. Я многих ребят-пономарей на своем веку перевидал, в том числе и двух своих сыновей. И вот из них всех Ванечка – самый… не скажу лучший, скажу другое слово – удивительный. Ведь многие дети-то стихарь надевают зачем? Чтобы перед сверстниками пощеголять да о себе подумать получше, погордиться – дескать, я вот к святыне допущен, не то что вы… А он – нет. Для него служение – великое счастье, честь, радость, причем не земная радость, а небесная. Я ведь наблюдаю за ним внимательно. И вижу: как он сияет, когда приходит в храм, начинает убирать понемножку, свечи возжигает; как запивку готовит, как плат подает… И вот это сияние у него какое-то постоянное. У других – нет. Дети есть дети, они и пошуметь могут, и полениться, и забыть что-то. А он полностью сосредоточен на послушании. И что самое главное, со временем это не проходит. Ни через неделю, ни через месяц, ни через три… Как будто он в первый раз в храм вошел.

Мать со счастливым вздохом повернулась к иконе Спасителя в красном углу и осенила себя крестным знамением.

– Слава Тебе, Господи… Я ведь, отец Николай, еще годика в четыре приметила, как он к Церкви тянется. И не просто тянется, как любой ребенок – к красоте, иконам, пению клиросному… а всей душой стремится. Сдох цыпленок во дворе – так он плакал над ним часа два и потом «христианское погребение» ему устроил, «отпел» как положено… Мышат кормил – милостыню им подавал… Ходили мы в гости, так там на стене висел портрет архиерея – красивый, с орденами… И Ванечка как сел против этого портрета, так и не оторвать было весь вечер – все любовался им. А потом упросил меня сделать ему «кадило» из консервной банки, «епитрахиль» из полотенца – и как давай «служить», да без всяких ошибок!.. Я ему помогаю, а саму сомнения разбирают: грех ведь такая игра…

– А это не игра, это его жизнь, – серьезно заметил отец Николай. – И препятствовать, если все серьезно, не нужно. Если легкомыслие появится, улыбка – тогда пресекать немедленно…

– Да сейчас-то он уже так не играет. А не останавливала потому, что и впрямь видела – не игра это, а что-то большее, вот как вы сказали – жизнь… В молитвах-то своих он воинов поминал, за Отечество на поле брани живот свой положивших…

Отец Николай и Елизавета Иларионовна осенили себя крестным знамением. С осени 1914 года вела Россия Великую войну, и конца-краю ей пока не предвиделось. Уже два года как Орёл был переполнен ранеными, серые шинели стали необходимой и печальной частью городского ландшафта. В городе размещалось тридцать три лазарета…

– А потом, когда увидел в соседнем приходе ровесника-пономаря, уже не отставал: тоже хочу, – продолжала Елизавета Иларионовна. – Стихарик ему сначала одолжили, да через неделю отдавать пришлось, вот уж слез-то было… Слава Богу, гробовщик Николай Соболев помог: сшил стихарик из золотой парчи. И уж как радовался-то он, когда ваше благословение получил, когда хиротесия была! Еще владыка Григорий тогда внимание на это обратил…

– Помню, помню, – улыбнулся отец Николай.

– А когда племянница ко мне в гости приходит, матушка Евгения, он обязательно ее клобук на себя примерит, – продолжала Крестьянкина. – И даже сказал однажды: я, мол, тоже буду монахом и обязательно в вашем монастыре! Ну, и насмешил всех тогда – Введенский-то монастырь женский…

– Да, и мне он про монашество говорил, – кивнул отец Николай. – Как-то указали ему в шутку на девочек в храме и говорят: выбирай невесту, поближе побогаче стоят, подальше – победнее. А он в ответ: мне невеста не нужна, я – монах…

– А еще такое… уж не знаю, как и сказать… Словом, иногда он говорит что-то, как будто знает об этом заранее. И не всегда понятное. Страшно тогда становится, – закончила мать почти шепотом.

Оба помолчали.

– Помнится, Елизавета Иларионовна, вы мне рассказывали, что когда-то, совсем еще маленьким, Ванечка чуть не умер… – после паузы негромко произнес отец Николай.

– Было такое, – дрогнувшим голосом отозвалась мать. – Совсем он слабеньким был, умирал просто… И я над его кроваткой забылась от усталости. А потом гляжу: святая великомученица Варвара надо мной. Указывает на Ванечку и спрашивает: отдашь его мне? Я руки к святой протянула… и проснулась.

– …А наутро он выздоровел, – продолжил отец протоиерей. – Так вот, святая Варвара действительно Ванечку у вас забрала. И она его теперь по жизни и ведет. Не такой он, как все, – это уж понятно. И вам теперь нужно очень внимательной быть – и к нему, и к себе. Не возгордиться, не успокоиться… И следить за тем, чтобы и Ванечка не почувствовал эту свою особенность, не упал, еще не успев подняться. Битва-то за наши души – она ежеминутно идет. И дома, и здесь, и в алтаре. Так что ответственность на вас огромная. Впрочем, вам о ней рассказывать не приходится, все ваши детки людьми растут… Ну а Ванечка даже среди них выделился. А по поводу того, что он иногда говорит… – Отец Николай снова помолчал. – Известно, что дар рассуждения Господь иногда дарует и малолетним. Но и тут – не будем забегать вперед…

Елизавета Иларионовна подняла на отца протоиерея полные счастливых слез глаза.

– Спаси Господи, отец Николай. Мне оттого на душе тревожно и было, что понимаю: не такой он, как все…

– Ну конечно, не такой, – улыбнулся отец протоиерей. – Это у него на роду написано, по имени ясно. Иоанн – это ведь «благодать Божия», а Крестьянкин – это ведь от «крестьянки», а кто такая крестьянка? Христианка…

…Маленький домик в два окна на Воскресенской уже отходил ко сну. Отзвучало вечернее правило, тяжело, со всхлипами дышали в полудреме больные дети, гулко кашляла Таня. Ворочался на своей кровати и нервно вздыхал вернувшийся со свидания Саша – наверное, дела с барышней подвигались не очень… Трепетало пламя лампадки перед семейной иконой Крестьянкиных – большим «Знамением Божией Матери». Красные отсветы ложились на большой застекленный фотопортрет государя Николая II на стене.

Мать по очереди склонялась над спящими детьми, благословляя их на ночь. Убрала с полу лежавший рядом с Костиной кроватью смятый номер «Искр», открытый на странице «Герои и жертвы Второй Отечественной войны»: «Опять про войну читал… И когда ж она кончится-то уже?» Склонилась и над Ваней. Его волосики смешно разметались по подушке.

– Я не сплю, мам, – еле слышно пробормотал он, не раскрывая глаз.

– Спи, спи, Ванечка, поздно уже.

– А я всегда так, когда с отцом Николаем по требам похожу… У меня потом еще долго-долго перед глазами все стоит: как служим, как люди радуются…

Елизавета Иларионовна присела на краешек кровати, погладила сына по голове.

– А ты представляй себе, что вокруг темно и тихо, вот и заснешь.

– А скоро вокруг и будет и темно, и тихо, – отозвался Ваня, по-прежнему не раскрывая глаз. – Ни колоколов, ни храмов…

Мать вздрогнула. Голос шестилетнего сына звучал по-взрослому устало, спокойно, как будто он точно знал, о чем говорит.

– Ванечка… да что ж ты такое говоришь-то? Почему это?

Но мальчик уже сладко потянулся в кровати, перевернулся на другой бок, подложил себе под щеку кулачок. «Ну вот опять», – подумалось Елизавете Иларионовне. Она зябко передернула плечами, хотя в комнате было жарко натоплено.

– Мам, расскажи про прадедушку Ивана Михайловича, – сонно пробормотал Ванечка.

– Прапрадедушку, – поправила мать. – Да я же тебе уже сто раз рассказывала…

– Ну, расскажи сто первый. Пожалуйста.

Мать вздохнула.

– Ну ладно… Давным-давно, в царствование государя Александра Освободителя, когда еще ни тебя, ни меня не было, а папа твой был вот такой, как ты сейчас, жил в Орле твой прапрадедушка – Иван Михайлович Немытов. Был он богатым-пребогатым купцом, многие миллионы имел. Но не за то весь город его знал и любил, а за то, что был Иван Михайлович человеком праведным…

Мать сделала паузу, потому что знала: здесь Ваня обязательно спросит, а что такое праведный человек. Хотя и знал об этом давным-давно. Но таков был их ритуал.

– Мам, а что такое праведный? – пробормотал малыш, засыпая.

– Это значит, что Иван Михайлович вел в миру жизнь благочестивую, – улыбнувшись, ответила мать. – Каждый день бывал в храме. За все удачи и неудачи в делах благодарил Господа. Щедро жертвовал храмам и монастырям, да не так, как иные – чтобы все об этом знали да хвалили его, а так, чтобы никто не догадывался, что это он… Если какой паломник приезжал к нам в Орёл, то знал, что смело можно идти в дом к Ивану Михайловичу и проситься у него на ночлег – пустит, накормит, спать уложит и гостинцев даст. Говорил он мало, избегал праздности, время проводил в молитве, трудах и чтении Священного Писания. Роскоши не терпел и во всем держался обычаев нашей русской старины: и в платье, и в мебели, и в экипаже… А уж народ-то к нему шел чередой – конца-краю не было. Шли за советом, как к старцу…

– А почему прапрадедушка таким стал? – чуть слышно спросил Ваня; он уже ровно посапывал, засыпая, но чуткий слух мальчика продолжал воспринимать рассказ.

– А потому что родился он у благочестивых родителей и читать научился по Священному Писанию… вот как ты. И еще в юности сподобился Иван Михайлович встретить духовных отцов, которые вели его по жизни. Сначала схимонаха Афанасия, потом схимонаха Моисея. А потом уж его водительством занялись великие Оптинские старцы – иеросхимонахи Лев и Макарий. И таких высот достиг Немытов под их руководством, что уже в конце концов отец Макарий даже и не знал, что и сказать ему, когда Иван Михайлович спрашивал у него совета, как лучше молиться. Говорил ему только: держитесь смирения. Сам Амвросий Оптинский об этом рассказывал…

Мать примолкла на минутку, вгляделась в лицо сына. Не понять, заснул или нет.

– А дальше что было?.. – вдруг спросил Ваня, будто и не спал.

– А дальше Иван Михайлович принял монашеский постриг. Был он уже тогда очень старым, 88 лет. Принял малую схиму и через три недели преставился. И весь город его хоронил. А было это в светлые пасхальные дни 1875 года. Года, когда я только родилась… И у всех на душе была радость, что наш орловский молитвенник молится теперь у Престола Господня…

– Я тоже вырасту и буду монахом, – прошептал Ваня в ответ. – Меня же тоже зовут Иван Михайлович, как прапрадедушку…

Мать улыбнулась. Ваня засыпал, сон влек его далеко-далеко от окраины Орла…

Орёл, июнь 1917 года

– …Тп-р-ру… – раздосадованно произнес кучер-монах, придерживая лошадей. – Ну что ж ты будешь с ними делать-то, а?..

Епископ Орловский и Севский Серафим привстал и наклонился к окошку в передней стенке архиерейской кареты:

– Что там такое?

– Да солдаты опять, Ваше Преосвященство, – обреченно отозвался кучер. – И тут, вишь ты, митинг у них. Ну чисто все улицы заполонили, ни пройти не проехать…

И точно, прямо по пути кареты на мостовой бушевал импровизированный солдатский митинг. Был виден коряво намалеванный на куске красного кумача плакат «Война до победнаго конца!» Высокий одноглазый ефрейтор, взгромоздившись на невесть откуда взявшуюся бочку, кричал на всю улицу сорванным, полубезумным голосом:

– …ушла в прошлое проклятая царская армия, где офицеры-кровопийцы гнали нас на бессмысленную бойню! Сейчас война, которую ведет Россия, – это война за идеалы леворюции, народной правды, свободы и демократии! Да здравствуют наши братья в окопах, грудью закрывающие путь германскому имперализму! Да здравствует наш любимый народный вождь – товарищ Керенский!..

Серая шинельная толпа взревела от восторга и зааплодировала.

Вздохнув, владыка Серафим уселся на место. Кучер уже несколько раз пытался ехать в обход, но, как заговоренный, все время натыкался на какие-то митинги. «Впрочем, а где сейчас в России не митингуют? – с болью подумал епископ, глядя в окно на заплеванную шелухой семечек булыжную улицу. – Вся страна сошла с ума, от площадей и проспектов до последних задворок…»

В Орёл временно управляющий епархией 36-летний епископ Серафим прибыл лишь несколько дней назад. До этого он на протяжении девяти лет служил в Польше – сначала наместником, а позже настоятелем Яблочинского Свято-Онуфриевского монастыря, ректором Холмской духовной семинарии, а после того, как Польшу захватили германцы, находился в своей родной Москве. И вот теперь – новый, незнакомый город в центре России, новая епархия… И люди, разгоряченные, взбаламученные случившимися в стране переменами. В феврале в Петрограде произошел переворот, и то, что казалось незыблемым, само собой разумеющимся, мгновенно перестало существовать. Не было больше царя, место его заняло некое Временное правительство. Его никто не выбирал, и на какое именно «время» оно пришло, было неясно. Но подробности никого и не интересовали. Главное – теперь можно было митинговать на каждом углу под разными лозунгами (от «Долой войну!» до «Да здравствует вой на!»), кричать об идеалах свободы и демократии и яростно обличать тех, кто эти идеалы якобы не поддерживал…

Между тем стоявший на бочке оратор, пережидая аплодисменты, перевел воспаленный взгляд единственного глаза на архиерейскую карету. И сжал кулаки.

– Но не время нам успокаиваться, братва! – тяжелым от ненависти голосом произнес ефрейтор. – Есть еще среди нас те, кто верно служил гнилому царскому режиму, а теперь приспосабливается к новой, свободной России!.. Вон, посмотрите, какой шарабан стоит! А в нем наверняка тот, кто молился за царя и царицу-шпионку! А сейчас небось весь из себя за свободу и демократию!..

– Оборотень! – донеслось до владыки.

– Кровопийцы народные!..

– Батюшку-то не тронь, он здесь при чем?! – вклинился чей-то голос. Но его тут же задавили другие, полные ненависти:

– Ты батюшку где здесь увидел?!.. Там же буржуй в рясе сидит, морду небось отъел за войну – поперек себя шире!

– Вон, шесть лошадей одного его тащут…

– Митрополит, не ниже… Холуй царский…

…То, что дверца архиерейской кареты распахнется, солдаты явно не ожидали. И даже примолкли, увидев на подножке не «буржуя в рясе», а стройного, высокого человека с умным и строгим лицом, окаймленным небольшими черными усами и бородой. Глаза архиерея из-под стекол очков в круглой оправе, казалось, метали молнии.

– Кто здесь смеет называть меня оборотнем?.. – очень тихо, но так, что все услышали, произнес владыка Серафим. – Меня, который нес православное слово посреди католической Польши?.. Меня, который не покладая рук трудился, спасая раненых в Яблочинской обители? А потом, когда ее заняли германцы, эвакуировал монастырь в Москву и уже там организовывал лазареты и питательные пункты для беженцев?.. Меня, который все свои личные деньги пожертвовал на нужды фронта?..

Солдаты пристыженно молчали.

– Да что вы его слушаете! – махнул рукой одноглазый. – Это ж известные демагоги!..

– А ну заткнись, – негромко, но решительно оборвали оратора. Тот растерянно оглянулся на толпу – из нее, работая локтями, пробирался вперед крепкий, плечистый фельдфебель-артиллерист средних лет с тремя Георгиевскими крестами на гимнастерке и левой рукой на перевязи.

Растолкав солдат, фельдфебель подошел к подножке архиерейской кареты и, склонив голову, сложил ладони ковшиком. Было видно, что попытка согнуть раненую руку причиняет солдату сильную боль, но он сделал это. Пробормотал: «Преосвященнейший Владыко, благословите». И, получив благословение, хмуро обернулся к толпе:

– Еще раз кто-нибудь на владыку Серафима голос подымет – будет иметь дело со мной. Правду он тут всю сказал. Меня когда в первый раз в Польше осколком шибануло, я как раз в Яблочинском монастырском лазарете и лежал. Так владыка Серафим сам наравне с санитарами воду таскал, бинты на ранах менял и молитвы вместе с нами читал. А тех, кто отмучивался, так провожал, что душа вместе с покойным прямо в рай летела… Всем все понятно?..

Одноглазый оратор еще пытался что-то говорить, но его уже никто не слушал. Солдатская толпа, ворча, стала понемногу расходиться, оставляя после себя кучу окурков, смятых газетных комьев и неизменную, ставшую уже одним из символов революции шелуху от семечек…

…Когда карета наконец набрала ход, владыка заметил, что следом за ней по мостовой вприпрыжку бежит мальчишка лет семи. Ничем вроде не примечательный, паренек как паренек – низкорослый, светловолосый, бедно одетый (да остались ли в России богато одетые дети?..) Улыбнувшись, епископ обратился через окошко к кучеру-монаху:

– Отец Иов, обернись-ка назад. Видишь того мальчонку?

– Да как не видеть, – с готовностью отозвался кучер. – Он ведь каждый раз за вашей каретой бегает, стоит вам только выехать. Я уж слежу за ним, мало ли, вдруг шальной. Увел где-нибудь револьвер али бомбу какую…

– Ну, будем надеяться, что нет, – улыбнулся владыка. – Останови-ка.

– Ваше Преосвященство, побереглись бы вы, – с тревогой предостерег кучер. – Видели ж сами, сколько бесноватых развелось. И среди детей тоже…

– Сказано тебе, стой.

Карета остановилась. Епископ приоткрыл дверь и в упор взглянул на мальчика, запыхавшегося от быстрого бега. А тот не смутился, не попытался спрятаться или убежать, – напротив, с восторгом глазел и на карету, и на ее пассажира.

– Подойди сюда.

Мальчик послушно подошел, заранее складывая руки для благословения.

– Зачем ты всякий раз бегаешь за моей каретой?..

– Простите, Преосвященнейший Владыко, – краснея, пробормотал мальчик. – Просто… просто…

– Ну что – просто?

– Просто мне очень понравилась ваша первая проповедь, которую вы в Петропавловском соборе говорили, – бесхитростно, от души выпалил мальчик. – О том, что теперь священник должен не только проповедовать, но и исповедовать… И сейчас тоже… когда вы с этими солдатами говорили… Прямо как пророк.

Шедшие мимо прохожие с удивлением глазели на странную сцену – остановившуюся посреди проезжей части архиерейскую карету, запряженную шестеркой лошадей, и епископа, беседующего с ребенком. Шагавшие куда-то солдаты громко расхохотались, тыча пальцами, захихикали какие-то девушки мещанского вида… Видимо, происходившее казалось им смешным и нелепым. Громко засигналил остановившийся позади кареты военный грузовик. «Чего встал посреди улицы? Давай езжай!» – грубо крикнул его водитель…

– Знаешь что? Садись-ка сюда, – произнес епископ, открывая дверь кареты пошире, и приказал кучеру: – Трогай.

Мальчик забрался на подножку, прикрыл за собой дверцу. Карета тронулась. В мягком, добром лице маленького пассажира епископ не видел ни малейшего смущения или трепета. Смирение, радость от того, что общается с духовным лицом – да. Но не испуг.

– Как тебя зовут?

– Ваня Крестьянкин.

– А меня епископ Серафим. Ну что же, давай с тобой познакомимся получше. Ты местный? Кто у тебя родители, есть ли братья, сестры?..

– Да, из Орла. Мама есть, сестричка одна, братья… А папа умер. Я еще маленький был и не помню его почти что…

…Через десять минут карета остановилась у епархиального управления Орла. И эти десять минут ее пассажиры – 36-летний архиерей и 7-летний ребенок – провели в доверительном, откровенном разговоре.

«Какой удивительный маленький человек, – думал владыка Серафим, глядя на сидящего напротив Ваню. – Не мальчик, а именно так – маленький человек. Понимающий, для чего и зачем он живет, к чему стремится… Ну, понятно, благочестивая семья, традиция, с детства в храме, но все же здесь есть что-то особенное, не похожее на других детей, которые алтарничают с младенчества… От него и веет каким-то теплом все время». Он улыбнулся, и Ваня ответил владыке такой же теплой, радостной улыбкой.

– Так что же, Ванечка, хочешь прислуживать мне во время богослужения?

– Очень хочу, – как и минуту назад, тихо, как бы не веря своему счастью, проговорил Ваня.

– Аминь, аминь! Значит, так тому и быть. Ну что же, рад был с тобой познакомиться. Маме своей обязательно кланяйся от меня. А из кареты не выходи, я сейчас скажу кучеру, и он отвезет тебя туда, куда тебе нужно. Хорошо?

В архиерейской карете? Сердце Вани окончательно замерло от восторга. И тут же застыло: а ну как увидит отец Николай, вот стыда-то будет. Разве по чину ему в архиерейской карете разъезжать?.. А как же смирение?..