Полная версия

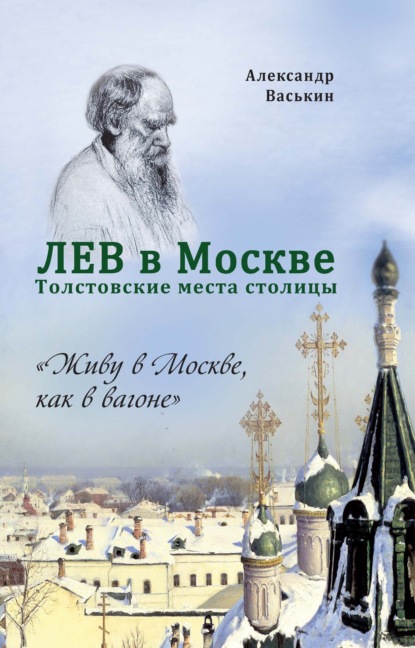

Лев в Москве. Толстовские места столицы

Александр Анатольевич Васькин

Лев в Москве. Толстовские места столицы

«В Москве, как только он въехал в свой огромный дом с засохшими и засыхающими княжнами, с громадной дворней, как только он увидал – проехав по городу – эту Иверскую часовню с бесчисленными огнями свеч перед золотыми ризами, увидал эту площадь Кремлевскую с незаезженным снегом, этих извозчиков, эти лачужки Сивцева Вражка, увидал стариков московских, ничего не желающих и никуда не спеша, доживающих свой век, увидал старушек, московских барынь, московские балы и московский Английский клуб – он почувствовал себя дома, в тихом пристанище. Ему стало в Москве покойно, тепло, привычно и грязно, как в старом халате».

Л.Н. Толстой, «Война и мир».© Васькин А. А., 2021

Лев Толстой: «Живу в Москве, как в вагоне»

В дневнике художника Александра Николаевича Бенуа за 1918 год есть замечательное выражение – «страна Толстого». Лучше, пожалуй, и не скажешь о России, характеризуя то огромное влияние, которое Лев Николаевич и его творчество оказывали и на своих сограждан, и на последующие поколения, и на нас, нынешних. С другой стороны, Толстой символизирует для всего человечества и саму Россию, изучать и постигать которую без прочтения его произведений не представляется возможным. И если живет «страна Толстого», то есть и «город Толстого» – это Москва. За свою долгую жизнь великий русский писатель побывал во многих городах и весях, но к Москве у него всегда было особое отношение. Здесь он прожил немалую часть жизни (а всего приезжал более ста пятидесяти раз), здесь же создавал многие свои произведения, получившие мировое признание.

Родился Толстой 28 августа 1828 года в Ясной Поляне, что под Тулой. Жил в Казани, где учился в 1844–1847 годах в университете, так и не сумев окончить его, оказавшись единственным из четырех братьев, не получившим полного высшего образования. В 1849 году был пленен Петербургом, куда впоследствии часто приезжал, но уже с другим чувством – разочарования. В 1851–1853 годах участвовал в боевых действиях на Кавказе (сначала волонтером, потом – артиллерийским офицером). В Крымскую войну воевал в осажденном Севастополе (на знаменитом 4-м бастионе). Много ездил по России. Выезжал он и за границу. В 1857 году побывал в Берлине, Париже, Женеве, Турине, Баден-Бадене, Дрездене, а в 1860–1861 годах – во Флоренции, Неаполе, Риме, Лондоне и других городах. Но неизменно возвращался он в Москву, куда приезжал более ста пятидесяти раз. Впервые – 11 января 1837 года, а в последний раз он видел Москву 19 сентября 1909 года.

Отношение Толстого к Москве менялось в течение всей жизни, от восторженного в детстве до критического в старости. Но всегда писатель выражался на редкость изящно и остроумно. Например, в названии этой главы вынесена характеристика, которую Лев Николаевич дал Москве в письме к Страхову от 25 марта 1879 года: «Жить в Петербурге или Москве – это для меня все равно, что жить в вагоне». А вот из его письма Софье Андреевне от 13 декабря 1884 года: «Вагон этот есть образчик Москвы. Тут она была вся в сжатом виде». Тем не менее Москва связана с большей частью толстовского творчества. В его романах и повестях Москва – непременное место действия («Война и мир», «Анна Каренина», «Казаки»). Над другими произведениями Толстой здесь работал («Воскресение», «Живой труп», «Хаджи-Мурат»). А трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность» отразила многие эпизоды московской жизни Льва Николаевича. В романе-эпопее «Война и мир» Толстой буквально увековечил Москву, многие здания которой фигурируют в повествовании. Так, не раз идет речь в романе о «большом, всей Москве известном доме графини Ростовой на Поварской» (современный дом № 52). А что касается дома Безухова, то на эту роль претендуют сразу несколько московских усадеб. Это и усадьба Разумовского на Гороховом поле (ул. Казакова, дом № 18), и усадьба Тутолмина на Гончарной (дом № 12), и даже Слободской дворец на 2-й Бауманской улице (дом № 5 – он, кстати, есть в романе как место встречи дворянства с государем в 1812 году). Такой разброс связан с тем, что прототип старого Безухова – канцлер Безбородко – на момент смерти в 1799 году недвижимостью в Москве не располагал, а наследником его состояния стал брат. Так что дом Безухова, скорее, образ собирательный.

Уцелел и дом старого князя Болконского на Воздвиженке (№ 9). И даже гостиница Обера в Глинищевском переулке, куда старуха Ахросимова повезла одевать дочерей графа Ростова (№ 6). А дом самой Марьи Дмитриевны Ахросимовой – на самом деле Настасьи Дмитриевны Офросимовой – стоит и по сей день в Чистом переулке (№ 5). Живо и здание Английского клуба на Страстном бульваре у Петровских ворот (№ 15), и дом графа Федора Ростопчина на Большой Лубянке (№ 14). Сюжетные линии романа развиваются в Кремле, на Арбате, в Сокольниках, на Подновинском (ныне Новинский бульвар), на Маросейке и Лубянке, на Поклонной горе и Воробьевых горах.

Еще более ярко Лев Николаевич рисует картину московской жизни второй половины XIX века в романе «Анна Каренина». Герои романа, члены тех самых «счастливых, похожих друг на друга» и «несчастливых по-своему» семей встречаются в Английском клубе на Тверской, в ресторане «Эрмитаж», в Зоологическом саду, на московских площадях, бульварах и улицах.

Толстой хорошо знал Москву, мог пройти по ней с закрытыми глазами. Ходил по городу пешком, например, от Охотного ряда до Петровского парка. Часто, приезжая по делам в Москву, он останавливался в гостиницах. Многие из них не сохранились – Челышева (на месте «Метрополя»), «Париж» на Кузнецком мосту, Дюссо в Театральном проезде. Жил он и у своих друзей Перфильевых в Малом Николопесковском переулке (1848–1849), в Денежном переулке, с семьей, в 1881–1882 годах; эти дома также не дошли до нашего времени.

Но сохранилось немало других адресов, связанных с жизнью Толстого в Москве. Это дом на Плющихе – первый, в котором жил маленький Левушка, гостиницы Шевалье в Камергерском переулке и Шевалдышева на Тверской, дом на Сивцевом Вражке, где он нанимал квартиру в начале 1850-х годов, особняк в Нижнем Кисловском переулке, дом Рюминых на Воздвиженке, когда-то принадлежавший деду писателя Н.С. Волконскому. Толстой часто бывал и в Кремле, где жили родственники его жены – семья Берс. В 1862 году он женился на Софье Андреевне Берс. Венчались молодожены в кремлевской церкви Рождества Богородицы. Софья Андреевна родила тринадцать детей, пять из которых умерло в раннем детстве.

И, конечно, усадьба в Хамовниках, ставшая свидетельницей многих событий в жизни и творчестве Льва Николаевича. Здесь женились и выходили замуж его дети, здесь скончался его последний и самый любимый сын Ванечка. Именно с переездом сюда в 1882 году на постоянное место жительства (в осенне-зимний период) совпал перелом в сознании писателя, объясненный им так: «Со мной случился переворот, который давно готовился во мне и задатки которого всегда были во мне. Со мной случилось то, что жизнь нашего круга – богатых, ученых – не только опротивела мне, но и потеряла всякий смысл…». Переоценка ценностей привела к пересмотру его творческих задач: от собственно литературы (прежние свои романы он осуждает как барскую «забаву») в сторону нравственно-религиозной философии. Новый этап его эпистолярного творчества пришелся на московский период жизни. Основные философские работы написаны им в Москве («Исповедь», «В чем моя вера?» и проч.). Здесь же, в Хамовниках, в 1901 году Толстой узнал об отлучении его от православной церкви.

С 1847 года и до конца жизни он вел дневник, где подробно описывал разные стороны своего существования. Благодаря дневнику мы знаем сегодня, как проводил свое время в Москве Толстой, над чем работал, с кем встречался, что думал о Москве и населяющих ее жителях.

Толстой не вел жизнь затворника, общаясь в Москве с большим количеством людей самых разных профессий и возрастов. Бывал он в Москве и в публичных местах – Дворянском собрании и Английском клубе (в молодости), Московском университете, Третьяковской галерее, Румянцевской библиотеке, Училище живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой, гимназии Поливанова на Пречистенке. Видели Толстого и в московских театрах, где ставились спектакли по его пьесам – драме «Власть тьмы» и комедии «Плоды просвещения».

«Москва – женщина, она – мать, она страдалица и мученица. Она страдала и будет страдать», – писал Толстой в черновом варианте романа «Война и мир», подчеркивая тем самым непреходящее значение Москвы и для российской истории, и для русской литературы. В Москве есть Музей Толстого на Пречистенке, Музей-усадьба в Хамовниках, стоят памятники писателю, его именем назван Долгохамовнический переулок, в котором он прожил почти два десятка лет. Хочется надеяться, что представленная книга также послужит сохранению памяти о московском периоде жизни Льва Николаевича Толстого.

Глава 1. «Смутно помню эту первую зиму в Москве»

Плющиха ул., д. 11

Это первый адрес Льва Толстого в Москве, с которой он с детским восхищением познакомился 11 января 1837 года. За день до этого Толстые длинным санным поездом из семи возов отправились из Ясной Поляны. Вместе с отцом Николаем Ильичем Толстым (1794–1837), бабушкой Пелагеей Николаевной Толстой (1762–1838) ехали и дети: Николай (1823–1860), Сергей (1826–1904), Дмитрий (1827–1856), Мария (1830–1912) и Лев. Сопровождали их десятка три крепостных людей.[1]

Длинная зимняя дорога до Москвы (178 верст!) запомнилась восьмилетнему Левушке Толстому в подробностях. Он отмечал позднее, что один из возов, в котором ехала бабушка, имел для предосторожности отводы, на которых почти всю дорогу стояли камердинеры. Отводы были такой ширины, что в Серпухове, где остановились на ночлег, бабушкин воз никак не мог въехать в ворота постоялого двора.

Детей по очереди пересаживали в экипаж к отцу. Льву повезло – его очередь ехать с Николаем Ильичем настала, когда впереди показалась Москва. «Был хороший день, – писал он в “Воспоминаниях”, – и я помню свое восхищение при виде московских церквей и домов, восхищение, вызванное тем тоном гордости, с которым отец показывал мне Москву».

Путь Толстых лежал в дом Щербачева на Плющихе, прозванной так в честь кабака, на ней располагавшегося (что не удивительно – Волхонка и Ленивка имеют подобное же происхождение). Тогда здесь были типично провинциальные задворки Москвы, которые и днем можно было бы спутать с той же Тулой. Вот на такой «очень широкой и тихой улице, по которой рано утром и вечером пастух собирал и гнал стадо на Девичье поле, играл на рожке и хлопал кнутом так, что этот звук был похож на выстрел, коровы мычали, ворота хлопали», поселилось семейство Толстых[2].

Сегодня этот дом с мезонином, проживший почти два столетия, является одним из немногих сохранившихся особняков небогатой дворянской Москвы начала XIX века. Из имевшихся ранее в облике здания отличительных признаков классицизма, до нашего времени дошел лишь треугольный фронтон, утрачены колонный портик и декоративная лепнина. Убрался и массивный забор, отделявший особняк от Плющихи и ее коровьего стада, и двор с хозяйственными постройками, скрывавшийся за забором.

Первый этаж дома был наполнен вполне привычным по тем временам содержанием: большая гостиная, столовая, готовая принять многочисленную семью обедающих, диванная, цветочная и кабинет. Детские комнаты находились в мезонине. Прислуга уживалась в полуподвале. Интересно, что с улицы дом смотрелся как двухэтажный, а со двора взору открывались уже три этажа. Считается, что застройщик таким образом скрыл еще один этаж, чтобы не платить лишний налог, взимавшийся тогда с каждого этажа.

Вместе со Львом в мезонине поселились его братья и сестра. Старших братьев, получивших домашнее образование, готовили к поступлению в Московский университет, их приучали «привыкать к свету». О них Лев Николаевич вспоминал так: «Николиньку я уважал, с Митинькой я был товарищем, но Сережей я восхищался и подражал ему, любил его, хотел быть им». Рядом с детьми поместили и гувернера Федора Ивановича Ресселя. «Смутно помню эту первую зиму в Москве, – припоминал Толстой. – Ходили гулять с Федором Ивановичем. Отца мало видали».

Многое о детских годах Льва Толстого мы можем почерпнуть из его автобиографической повести «Детство», в которой гувернер Федор Иванович выведен под именем Карла Ивановича. Летом 1837 года здесь, на Плющихе, произошла драматическая сцена, описанная в ХI главе «Детства». Старого учителя решили сменить на другого. Тогда он предъявил своим нанимателям внушительный счет, в котором, кроме жалованья, потребовал оплаты и за все вещи, что он дарил детям, и даже за обещанные, но не подаренные ему хозяевами золотые часы. В итоге гувернер расчувствовался, признавшись, что готов служить и без жалованья, лишь бы его не разлучали с так полюбившимися ему детьми. И его оставили.

Одним из почти сразу установившихся обычаев этого дома стал ритуал семейного обеда, в соответствии с которым все члены семьи должны были собраться в столовой к определенному часу и ждать, пока бабушка не пожалует к обеду. И только затем позволялось сесть за стол: «Все, тихо переговариваясь, стоят перед накрытым столом в зале, дожидаясь бабушки, которой Гаврила уже пошел доложить, что кушанье поставлено, – вдруг отворяется дверь, слышен шорох платья, шарканье ног, и бабушка в чепце, с каким-нибудь необыкновенным лиловым бантом, бочком, улыбаясь или мрачно косясь (смотря по состоянию здоровья), выплывает из своей комнаты. Гаврила бросается к ее креслу, стулья шумят, и чувствуя, как по спине пробегает какой-то холод – предвестник аппетита, берешься за сыроватую крахмаленную салфетку, съедаешь корочку хлеба и с нетерпеливой и радостной жадностью, потирая под столом руки, поглядываешь на дымящие тарелки супа, которые по чинам, годам и вниманию бабушки разливает дворецкий», – читаем мы в «Юности».

Живя на Плющихе, не раз и не два самый младший из братьев «…подбегал к окну, приставлял ладони к вискам и стеклу и с нетерпеливым любопытством смотрел на улицу…». А однажды, подталкиваемый жгучим желанием испытать ощущение птицы в полете и «сделать какую-нибудь такую молодецкую штуку, которая бы всех удивила», Левушка сиганул прямо со своего мезонина во двор. Поступок этот наделал много шума. К ужасу домашних, мальчик лишился чувств. Но, слава богу, не расшибся. Проспав 18 часов кряду, Лев проснулся как ни в чем не бывало. Запомнил ли он ощущение полета? Наверное, да. Недаром такое впечатление производит на читателей сцена в Отрадном из «Войны и мира», в которой Наташа Ростова, вглядываясь в звездный небосвод, так же, как и мальчик Левушка, мечтает о полете.

Сестра Толстого, Мария Николаевна, рассказывала: «Мы собрались раз к обеду, – это было в Москве, еще при жизни бабушки, когда соблюдался этикет, и все должны были являться вовремя, еще до прихода бабушки, и дожидаться ее. И потому все были удивлены, что Левочки не было. Когда сели за стол, бабушка, заметившая отсутствие его, спросила гувернера Сен-Тома, что это значит, не наказан ли Léon; но тот смущенно заявил, что он не знает, но что уверен, что Léon сию минуту явится, что он, вероятно, задержался в своей комнате, приготовляясь к обеду. Бабушка успокоилась, но во время обеда подошел наш дядька, шепнул что-то Сен-Тома, и тот сейчас же вскочил и выбежал из-за стола. Это было столь необычно при соблюдаемом этикете обеда, что все поняли, что случилось какое-нибудь большое несчастье, и так как Левочка отсутствовал, то все были уверены, что несчастье случилось с ним, и с замиранием сердца ждали развязки.

Вскоре дело разъяснилось, и мы узнали следующее: Левочка, неизвестно по какой причине, задумал выпрыгнуть в окошко из второго этажа, с высоты нескольких сажен. И нарочно для этого, чтобы никто не помешал, остался один в комнате, когда все пошли обедать. Влез на отворенное окно мезонина и выпрыгнул во двор. В нижнем подвальном этаже была кухня, и кухарка как раз стояла у окна, когда Левочка шлепнулся на землю. Не поняв сразу, в чем дело, она сообщила дворецкому, и когда вышли на двор, то нашли Левочку лежащим на дворе и потерявшим сознание. К счастью, он ничего себе не сломал, и все ограничилось только легким сотрясением мозга; бессознательное состояние перешло в сон, он проспал подряд 18 часов и проснулся совсем здоровым».

Незадолго до смерти Лев Николаевич дал такое объяснение своему поступку: «Мне хотелось посмотреть, что из этого выйдет, и я даже помню, что постарался еще подпрыгнуть повыше». Об этом случае из детства памятливый классик русской литературы рассказывал почти всем, с кем он делился воспоминаниями о прожитой жизни: Гольденвейзеру, Берсам, Бирюкову…

В гораздо большей степени повлияла на маленького графа сама перемена места жительства, переход от жизни в родительской усадьбе к жизни в городе. В Ясной Поляне семья Толстых и их дети были центром вселенной, в Москве же они терялись в бесчисленной массе обывателей. «Я никак не мог понять, – читаем мы в “Детстве”, – почему в Москве все перестали обращать на нас внимание – никто не снимал шапок, когда мы проходили, некоторые даже недоброжелательно смотрели на нас».

В следующей повести «Отрочество» Лев Толстой занят осмыслением своих первых московских впечатлений:

«Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другой, неизвестной еще стороной? Такого рода моральная перемена произошла во мне в первый раз во время нашего путешествия, с которого я и считаю начало моего отрочества.

Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, то есть наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании. Без сомнения, я и прежде знал все это; но знал не так, как я это узнал теперь, не сознавал, не чувствовал… Когда я глядел на деревни и города, которые мы проезжали, в которых в каждом доме жило по крайней мере такое же семейство, как наше, на женщин, детей, которые с минутным любопытством смотрели на экипаж и навсегда исчезали из глаз, на лавочников, мужиков, которые не только не кланялись нам, как я привык видеть это в Петровском, но не удостаивали нас даже взглядом, мне в первый раз пришел в голову вопрос: что же их может занимать, ежели они нисколько не заботятся о нас? И из этого вопроса возникли другие: как и чем они живут, как воспитывают своих детей, учат ли их, пускают ли играть, как наказывают? и т. д.».

Один из первых сочинительских опытов Левушки Толстого также относится к этому периоду, сохранившему для нас маленькую тетрадочку, сшитую маленьким автором, с им самим наклеенной обложкой из голубой бумаги. На одной странице обложки детским почерком написано: «Разказы Дедушки I». На другой: «Детская Библиотека». Далее зачеркнутые названия месяцев: «апрель», «май», «октябрь» и незачеркнутое – «февраль» и небольшая виньетка с изображением цветка с листочками. В тетрадке 18 страничек, из которых 15 заняты текстом и 3 – рисунками. Текст представляет не лишенное живости изложение небольшого приключенческого и бытового рассказа. Нарисованы: корабль со стоящей около него шлюпкой, воин, хватающий за рога быка, и другой воин, что-то несущий. В рукописи немало описок и почти отсутствуют знаки препинания.

А тем временем семью Толстых настигло новое горе. Мало того, что дети уже семь лет жили без матери, Марии Николаевны, урожденной Волконской (1790–1830). В июне 1837 года умирает их отец Николай Ильич, которому едва перевалило за сорок.

Сама жизнь Николая Ильича была нелегкой и во многом стала причиной столь ранней смерти. Участник изнуряющих военных кампаний первых десятилетий XIX века, наследник разорившегося отца, отданного в результате сенаторской ревизии под суд, после его смерти он находился в непрекращающемся поиске средств к существованию. Женитьба на Марии Волконской, представительнице старинного и знатного княжеского рода, лишь на время обусловила передышку в забеге длиною в жизнь. После смерти жены он остался с кучей малых детей на руках.

Тоску свою Николай Ильич безуспешно топил в вине, в перерывах между запоями не забывая вести большое и сложное хозяйство, разбросанное по пяти имениям. Продажа собранного урожая, скотины и прочего добра приносила ему немалый доход. Несмотря на это, он был должником. В Опекунском совете его хорошо знали, много было и частных кредиторов. Но Николай Ильич при всем этом умудрялся жить на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. Не нуждались и дети.

Весть о смерти Николая Ильича пришла в Москву из Тулы, где его и хватил удар. В тот день несовершеннолетние дети Толстых остались круглыми сиротами. Опеку над ними взяла сестра отца Александра Ильинична Остен-Сакен, она же и выехала на похороны брата, с ней отправился и старший из его сыновей – Николай.

А в Москве с детьми осталась их троюродная тетка Татьяна Александровна Ергольская (1792–1874), проникновенно любившая их отца. 26 июня 1837 года, в день, когда Николаю Ильичу исполнилось бы 43 года, она вместе с детьми были на панихиде в одном из близлежащих храмов. Позднее Лев Николаевич рассказывал своей жене, «какое он испытывал чувство, когда стоял в трауре на панихидах отца. Ему было грустно, но он чувствовал в себе какую-то важность и значительность вследствие такого горя. Он думал, что вот он такой жалкий, сирота, и все это про него думают и знают, но он не мог остановиться на потере личности отца».

Смерть эта впервые вызвала в мальчике чувство религиозного ужаса перед вопросами жизни и смерти. «Я очень любил отца, – вспоминал Толстой, – но не знал еще, как сильна была эта моя любовь к нему, до тех пор, пока он не умер». Поскольку отец умер не при сыне, тот долго не мог поверить, что остался сиротой. С надеждой он рассматривал прохожих на улицах Москвы, и ему мерещилось, что Николай Ильич здесь, рядом и сейчас покажется, случайно встретится ему. Такова была сила неверия в смерть.

Трагическим известием о смерти Николая Ильича была сражена и его мать Пелагея Николаевна. Лев Николаевич вспоминал о бабушкиных переживаниях: «Она все плакала, всегда по вечерам велела отворять дверь в соседнюю комнату и говорила, что видит там сына, и разговаривала с ним. А иногда спрашивала с ужасом дочерей: “Неужели, неужели это правда, и его нет!”». Это состояние Толстой выразил в романе «Война и мир», описывая горе старой графини Ростовой, узнавшей о смерти своего младшего сына Пети: «Душевная рана матери не могла залечиться. Смерть Пети оторвала половину ее жизни. Через месяц после известия о смерти Пети, заставшего ее свежей и бодрой пятидесятилетней женщиной, она вышла из своей комнаты полумертвой и не принимающею участия в жизни – старухой».

Умер не просто отец пятерых детей, не стало единственного взрослого мужчины в доме, ребят стали воспитывать три женщины – две тетки и бабушка, от которых требовалось проявление недюжинных аналитических способностей, чтобы разобраться в хитросплетениях деловых связей покойного Николая Ильича, оставившего кучу долгов.

В лето 1837 года Левушка Толстой много путешествовал по Москве, чаще всего с Федором Ивановичем Ресселем. Его детское воображение поразила красота Нескучного сада, Кунцева, куда ездили они на четверке гнедых лошадей. Запомнились мальчику и неприятные и непривычные запахи московских заводов и фабрик. Примечательно, что последний московский дом Льва Толстого находился как раз напротив фабрики.

Когда Льву Николаевичу было семьдесят пять лет, припомнился ему такой случай, рассказанный им его биографу П.И. Бирюкову. Как-то, прогуливаясь по Большой Бронной, шли они мимо большого сада. Садовая калитка была не заперта, и они, робея, вошли. Сад показался им удивительным: пруд, у берегов которого стояли лодки, мостики, дорожки, беседки, роскошные цветники. Тут их встретил некий господин, приветливо поздоровавшийся с ними, он повел их гулять и даже покатал их на лодке. Человек этот оказался владельцем сада Осташевским. Эта прогулка так понравилась детям, что через несколько дней они вновь решили наведаться туда. Но, не тут-то было. Второй раз в сад их не пустили. Ушли дети ни с чем.

9 ноября 1837 года Лев вместе с братьями посетил Большой театр. Смотрели спектакль из снятой ложи, что обошлось тетке Ергольской в 20 рублей. Но что давали в тот вечер, Толстой так и не запомнил. Он, похоже, вообще смотрел в другую сторону: «Когда меня маленького в первый раз взяли в Большой театр в ложу, я ничего не видал: я все не мог понять, что нужно смотреть вбок на сцену и смотрел прямо перед собой на противоположные ложи». В дальнейшем писатель не раз будет приходить в Большой театр, испытывая после спектаклей самые разные эмоции, от одобрения до полного неприятия происходящего на сцене.