Полная версия

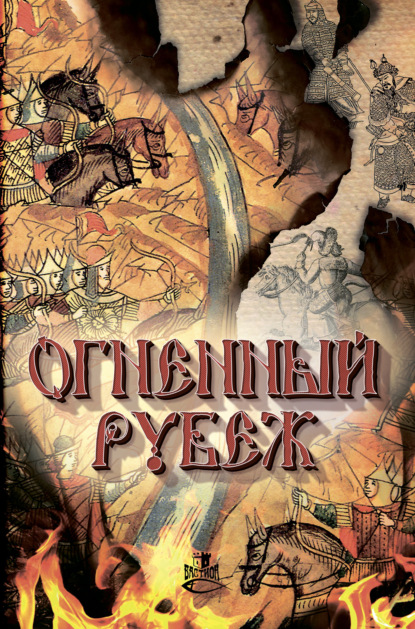

Огненный рубеж

Взбешенный князь перекрестил дерзеца плетью. Тот, пав на колени от боли, поворотил к нему лицо и рассмеялся.

Тогда князь бросил Федору Давыдовичу:

– Смирять! Таковых – смирять! Пусть оставят им един нож засапожный на дюжину человек. Всем свободу дам, опричь знатных, те – ко государю, под охраной. Но из прочих любой, кто домой хочет, пусть товарища попросит губу ему отрезать, але нос, але уши.

– А ежели не захочет… резаться? – осторожно переспросил второй воевода.

– Тогда – в землю!

Федор Давыдович шепотом, чтобы не дать иным ратным людям понять, что вышло у него со старшим воеводою разгласие, сказал:

– Побойся Бога, Данило Дмитрич… Мы ж христьяне!

– Молчи! Я встречи не люблю. Пускай узнает Новгород, како с ним за все его измены обойдутся…

– Надо бы хоть волю князя великого узнать… Послать к нему за указаньем…

Но князь словно бы окаменел во гневе своем:

– Делай, как приказано! Я рука великого князя здесь, на Ильмене, я его воля, я его лицо! Делай.

Федор Давыдович отшатнулся от него, как от беса. А потом посмотрел на него странно, будто презренья во взгляд подпустил – да нет, быть того не может, чтоб младший старшему так-то, нет…

– Вот что, Данило Дмитрич… Я-то сделаю, а кровь – на тебе. За сей грех судиться с ними будешь на последнем судилище, у скончанья веков.

– А и буду! Бог видит, я…

Но Федор Давыдович уже отъезжал.

«Не понимает. Не княжеского рода, вот и не понимает. Не хватает ему соображенья!»

Князь отъехал с прибрежной опушки вглубь леса, к лагерю. Там уже копали могилы, а иные принялись бражничать, и стоило бы шумство́ сие остановить: иной отряд новгородских ратников рыщет неподалеку, надо бы поберечься. Дело не кончено, еще позвеним мечами о мечи.

От ильменских вод послышались крики.

«То на добро, – холодно подумал князь. – Старинную новгородскую измену московской рукой наказал…»

…от князя Оболенского: натиск ослаб.

…от князя Ряполовского: едва держимся.

…от князя Турени: видели ордынские дозоры выше по течению, ищут броды.

…от князя Оболенского: полезли с новой силой.

…от князя Турени: схватились на перелазе, убили двух татар, прочие ушли.

…от князя Ряполовского: отдыхаем, схлынули бойцы Ахматовы.

…от князя Турени: ломят на пробой, но пока отбрасываем.

Холмский очень хорошо понимал: Ахмат раздергивает его полки. Нажмет то тут, то там, и не поймешь, где по-настоящему, а где берет на испуг. Главное: не дает перебрасывать силы к Большому полку.

Потому что желает прорвать русский строй именно здесь, на Залидовских лугах. Будет бить тут непрестанно, яко кузнец молотом…

И бьет.

С утра полк не имеет на роздых толико времени, чтобы хоть раза два «Верую» прочитать. Ратники едят в сёдлах. Некоторые уже валятся от усталости, а заменить некем.

Сам князь трижды водил конные сотни на отбой. Схлопотал стрелу в ладонь, да та стрела прилетела издалека, токмо царапнула и упала наземь. Ничего. Хорошего боя без ран не бывает. Вон, у каждого пятого голова перевязана, а то рука, нога, шея…

Минул полдень, за ним еще часа три, и Холмский почуял: всё, не сдюжит больше полк. Отошла сила. Еще чуть-чуть, и дрогнут люди.

Велел полковым священникам ходить со крестами и иконами перед строем, призывать Господа Бога и Пречистую Богородицу на помощь. А для себя решил: настало время, пора использовать ту засадную силу, которую он берег два с половиной дня.

Под вечер Ахматово полчище пошло с особенным напором. Русские стрелы будто бы не заметило. Русские ядра его нимало не поколебали. Русский дроб остановил ненадолго, но не попятил. Что ж, опять придется бить встречно, а полк без сил.

И Холмский приказал двум младшим воеводам вести людей на смертную сечу. А сам отправился к пищальникам, в березнячок.

– Воейков, давай! Людей – к самому берегу, пришло твое дело!

И воинский голова засуетился, приказывая ратникам выстроиться меж дерев в один ряд.

– Стой! – вдруг послышался сердитый голос. – Дело наше, голова, и в него не суйся. Сами ведаем, како да цто.

Холмский разобрал издалека: тот самый, резаное ухо…

– Как смеешь! – зарычал Воейков, хватаясь за саблю. – Государево дело губишь?!

– Комар, Заяч, Щербина, Кишов, Цекмарь, а ну ко мне, живо!

– Как смеешь?! – со смертью в глазах двинулся к дерзецу Воейков. Только на пути у него разом выросло человек семь иль восемь дюжих новгородцев, с топорами и рогатинами.

– Охолони… – бросил ему один из молодцов.

Воейков свистнул, и за спиной у него появилось четверо московских детей боярских.

Эти хоть дюжину новгородских пешцов положат, к сабельному бою гораздо приучены, прикинул Холмский.

Между тем Резаное ухо крикнул:

– Ребята, не тронь! Голова, мы тут лутше́й твоего знаем, как огняной бой ставить, не мешай, быстрей сладимся.

– Да я тебя… – рванулся было Воейков.

Но тут Холмский вмешался:

– Голова! Воейков! Отведи своих.

– Да как же…

– Я велю.

И Воейков отвел. Холмский не первый раз выводил на брань отряд пищальников. Ведал их обычай: как дойдет до дела, слушать токмо своих, «семейских».

Князь сказал голосом власти, негромко, тако, чтобы все услышали и впитали в себя его слова:

– Ты, Резаный! Головой отвечаешь.

– Отвецю, отвецю… Я земскому делу не поруха.

Вот как, земскому, не государеву…

А тот уже отдавал приказы:

– Комар, Заяч! У вас вятшие люди, оттого встанете на первой выстрел, лутший.

Те молча повиновались вожаку. Там слово, здесь пинок, тут нетерпеливое движение рукой, и вот уже две сотни стоят у берега в ряд, прилаживая пищали-ручницы на сошки. Задымили фитили. Поплыла вонь от горящего трута.

– Кишов, Цекмарь! У вас середние стрелки, вашим на второй ряд.

Еще двести человек слаженно вышли к своим местам.

– Щербина! У нас с тобою молодший люд, худота. Третьим рядом пойдем…

И третий ряд вырос за двумя первыми во мгновение ока.

А татары уже теснили полк. Весь он, скопом, еще сёкся с Ахматовым воинством, но уже отступал. Медленно. Шаг за шагом. Отдавая жизни задорого.

– То-овся! – пронеслось за спинами пищальников.

Татары обходили полк. Нашли место не особенно топкое, по самому краю брода, точь-в-точь перед березнячком. Сюда лезли самые скорые, самые удалые, хмельные хмелем нарастающего успеха, обтекали левое крыло русских сотен.

– Па-ли!

Рявкнули пищали. Над водою встало непроницаемое облако дыма. Из-за его белых кудрей слышались крики раненых, дикое ржание подстреленных лошадей, проклятия, ругательства…

– Вта-рые!

Первый ряд неторопливо встал за третьим и принялся перезаряжать ружья, второй перешел на его место, а третий стал вторым. Пищальники без спешки ставили сошки.

– Почему не стреляют? Почему медлят?! – взвился было Воейков. – Там Москву рубят, а тут…

– Тихо, голова, тихо. Они с толком дело своё делают… – едва утихомирил его Холмский.

Ему работа пищальников напоминала танец, в котором всякое движение важно, ничего нельзя пропустить, и для каждого шага отмерено не более времени и не менее, а сколько надобно. Князь научился понимать подобные танцы.

По безветрию дым рассеивался небыстро. Как только за ним стало видно вражеских конников, на русском берегу прозвучало:

– Па-ли!

Опять рык пищалей. И опять стоны, крики, плеск от падающих тел с той стороны.

– Тре-тьи!

Ряды вновь поменялись местами.

– На-стороже! – крикнул Резаный.

Сего Холмский не понял. О чём предупреждает?

Разъяснение явилось в тот же миг. Из клубов дыма появились конские морды, а затем лица разъяренных батыров. Гибельно посверкивали сабли.

– Па-ли!

Р-р-р-а!!!

Свинец с десяти шагов ударил в людей и коней, опрокидывая их, дырявя и разрывая тела, увеча и убивая…

– Перь-вы-е!

И первый ряд вновь занял место над самой водой. Пищальники еще не успели перезарядить свои певчие дудки, они торопились.

Но татары уклонились от боя. Три-четыре мертвеца лежали на отмели. Еще два тела, кружась, плыли по течению. Те, кто остался жив, выходили из сечи, нахлёстывая лошадей. Один из них развернулся, натягивая лук.

Тогда Воейков поднял руку:

– Лучники, вперед!

Один из пищальников упал, сжимая пробитую ладонь. В ответ с русского берега взвилась стая жалящих птиц. Отступающие ордынцы валились и валились из сёдел…

– Вот это – работа, вот это – дельно! – подвел итог Холмский.

До скончания сего дня татары оставались тихи. И ночью такожде дали роздых утомленным русским ратникам.

Под утро, в тонком сне, явился ко князю Холмскому давний разговор с государем, случившийся после новгородской войны.

Да, после той самой новгородской войны, счастливо выигранной, Иван Васильевич прилюдно выказал князю милость: дал земель, пожаловал драгоценный кубок с гурмыжским земчугом, сказал слово похвальное…

А потом позвал к себе в тайную палату для беседы. Задал вопрос покойно, голоса не повышая, токмо отворотясь к окну и не глядя на Холмского, что выдавало знак холодности:

– Князь Данило, поведай-ка, для чего моих людей на Ильмене увечил?

Холмский попытался было сделать вид, что нет в нем пониманья. Скверно сделалось ему. Неласков Иван Васильевич…

– Великий государь! Как же твои? Новгородцы. Строжил, стращал, дух в чужом воинстве подрубал…

Иван Васильевич издал сухой смешок.

– Новгородцы? Новгородцы? Иди-ка сюда.

Князь подошел.

– Выглянь в окно. Дорогу на Тверь видишь? На Новгород? Где они: город твой родимый и город, из коего людишек ты калечил? Где? Где? Укажи!

– Не вижу я, великий государь… Мстится мне, вон туда смотреть надо. – И Холмский указал куда.

– А прямо перед тобою что?

– Да… Москва, великий государь.

– А я вот, сколько ни гляжу, а Москвы не вижу. И Новгорода не вижу. И Твери. Нет их. Нет Москвы. И Твери, и Новгорода тоже нет. Исшаяли. Пропали пропадом.

И великий князь посмотрел на Холмского тяжело, с еле сдерживаемым гневом.

– Я, князь Данило, Русь вижу. Москвы, Твери, Новгорода не вижу, а Русь вижу. Общую. Единую – под моей рукой. Я государь всея Руси, хотя и не вся она еще собралась в общее тело, кое-какие части еще розно с нами живут, но дай срок… И, чтоб тебе яснее стало: для чего ты моих людей на Ильмене увечил? Моих! – Он на мгновение повысил голос. – Моих… государя всея Руси.

Холмский остро ощутил своё бесчестье. Тако поддел его Иван Васильевич, тако соромить принялся, что поперек слова не скажешь: странновидно звучит, но… правда за государем. И обида жжет: один всего раз поступил он по своей воле, а приближенье ко государю мигом потерял. Победил! Тогда, на Ильмене, и потом еще дважды разгромил новгородцев, притом на реке на Шелони расшиб их кованую рать в щепы, а ныне секут его, как маленького мальчика. Не терпел бы, пусть и великий государь перед ним, однако… что ответить? Ответить – что?!

– Вижу, понял ты меня, князь Данило. И, выходит, знать будешь, за что ныне опален и от великих дел отстранен. Надолго опален! Небыстро сердце мое к тебе вновь повернется. А не был бы ты тако полезен для державы, отправился бы ныне сидеть тихо… на Белоозеро, скажем… Далече от Москвы.

Холмский молчал.

– Ступай… победитель.

Октября в одиннадцатый день, на память святого апостола Филиппа, единого от семи диаконов, берёзы на Угре разом заплакали золотом да и осыпались донага за несколько часов.

Рана в левой ноге, полученная еще в казанскую войну под Муромом, заныла тоненьким писком. Рана в правом предплечье, полученная на Шелони, в бою с новгородцами, вторила ей архидиаконским густым гласом.

Умолкать бесстыдные иродиады не собирались…

Ахматкина рать как полезла в Угру на рассвете, так билась в русские полки беспрерывно и повсюду.

Стрелами убило старших над сотнями у пищальников – Зайца и Чекмаря, коих новгородцы по своему обычаю именовали Заяч и Цекмарь.

Увезли в обоз раненого князя Туреню, ему татарская сабля отсекла три пальца.

Воейков, едва живой, лёг в шатре Холмского на ковёр. Кровь лилась из четырех его ран, да еще и конь татарский его потоптал. Знахарь-травник, склонившись над ним, объявил: «Жить будет… как-нито вытянет». Но пока Воейков и слова произнести не мог.

Большой полк бился в том смертном утомлении, когда люди, не получив ни единой царапины, ложатся на землю и отдают Богу душу, потому что все силы их израсходованы – жить нечем, дышать нечем. Каждый второй ранен, каждый четвертый убит.

Вот-вот исчезнет полк.

Но те, кто еще жив и способен поднять оружие, стоят. Не поворачивают коней. Не бегут. Даже не ищут нетерпеливыми взглядами воинских людей: авось те отдадут приказ уходить… Стоят. Длится и длится страда кровавая.

Пошел дождь, скоро обернувшийся ливнем проливенным. Струи воды хлестали по лицам и доспехам.

Очень быстро обвисли тетивы на луках, что у русских ратников, что у татар. Замолкли было пушки, тюфенги и пищали. Люди молча рубились и резались, даже кличей боевых не издавали – ни ордынская сторона, ни московская. Насмерть сошлись, не до воплей. Тогда Холмский встревожился: еще чуть-чуть, и ляжет полк. Без огоньку он слаб.

Но сей же час реденько заворчали пушки, а потом ответили им рокотом пищали. Стрелки и пушкари наладилиськусками кожи прикрывать от воды небесной фитили да порох.

Дождь прекратился и вновь пошел, и вновь перестал…

Татары наловчились бить не с того бока, где стояли сотни новгородские, хоронились огня. Но тут Холмский разделил пищальников надвое, да и послал вторую половину на новое место – туда, где не чаяла их Орда.

Приняли вражеских конников хорошо, стреляли в упор. Вот только били они теперь без прежней резвости: дотянулся до них татарин и стрелой, и саблей, поредели ряды пищальников.

Большой полк не поддавался четыре часа. Солнце успело подняться высоко и тускло светило над головами, едва видимое за рваной-сеченой пеленой туч.

Большой полк наконец поддался. Люди – не железо, не кремень, а тут бы и железо не выдержало…

И татары почуяли, что гнется русское воинство, что поддается оно их напору. А почуяв, воспрянули духом: вот оно, их время. Нажали вдвое против прежнего. Ордынец на бою приметлив: выгоду свою споро угадывает.

Холмский перекрестился.

Оставалась у него еще одна невеликая горсть ратников, коих берег он пуще глаза, не тратя их силу, хоть и просились сами: «Веди! Веди!» Только теперь воевода решился скормить их пламени битвы, яко живую солому. Авось, поможет всемилостивый Спас, и добудут они спасение гибнущему воинству великого князя московского.

Четвертый день в дубраве, поодаль от реки, стоял немноголюдный Сторожевой полк во главе с боярином и воеводой Яковом Захарьевичем Кошкиным. Люди – на конях, в полной готовности, смиренно и терпеливо ждали приказа.

Ныне Холмский отправил гонца к Якову Захарьевичу с сеунчем из одного-единственного слова: «Бей!»

И скоро с опушки дубравы донёсся барабанный бой. Полк вышел из-за деревьев и двинулся, набирая ход, под стягами святого Георгия и Пречистой Богородицы. Приближаясь к Угре по ровному лугу, ратники Кошкина скоро уже неслись во весь опор. Брызги жидкой грязи летели во все стороны из-под копыт.

Холмский едва успел убрать из-под удара заслон из последних сотен Большого полка, еще державших бой.

Кошкин впечатал своих бойцов в разрыхлевший кулак Орды, яко сокол охотничий вонзает клюв в податливую плоть утки. Татары, не ожидавшие удара свежей силы, попятили разом. Вот они уже у самой реки, сдали берег, взятый ими с великим боем. Вот уже сеча идет в воде. Тихие волны Угры принимают в свои хладные объятия мертвецов. Многие ратники слетели с коней, и лошади, во множестве лишившиеся седоков, носились беспорядочно по полю, ржали испуганно и от страха кусали друг друга…

Ну, сдюжат? Сдюжат ли?!

С того берега в воду бросаются новые отряды Ахмата. Замечает Холмский: не толико много их, видно, положил изрядно бойцов Ахматка, приступая к русской рати. Обескровили его за три-то дня рубки. Однако и не горсть жалкая.

Посреди брода, коням по грудь в студеной осенней водице, а всадникам по колено, секутся русские и татары, никто уступать не хочет. Уже не гонит Кошкин Орду, встала Орда. Но и сама она поворотить русских на берег и погнать сил не имеет. Идет бой ровно.

Лют бой последний, бой гибельный. Выше сил своих бьются люди. На копья вражеские сев, хрипя, тянутся смертельно раненные, чтобы, издыхая, дотянуться железом до неприятеля.

Может, десяток воинов решит удалым наскоком судьбу великого дела, может, один искусный воин даст своей стороне передолить супротивника…

Холмский велит всесть на́конь двум охранникам у входа в шатер. Снимает людей с полкового набата. Ставит за собою вестников – куда их нынче с вестями посылать? Разве только ко Господу Богу, да Он и так всё видит. Забирает кашевара. Считает глазами… Десять ратников, сам – одиннадцатый.

И тут выходит из шатра Воейков, весь в повязках, шатаясь. Но силу имеет запрыгнуть на коня и вынуть саблю. Честную гибель Холмский запретить ему не в силах. Не желает принимать Воейков сором, хоронясь от боя, ино то его доброму роду в заслугу.

Смотрит в серое небо Холмский. И в сторону неба кричит:

– Господь наш милосердый, Иисус Христос! Не за себя прошу, за землю нашу прошу, за веру Твою святую и за храмы православные! Позволь нам здесь остаться, живыми или мертвыми, но чрез себя Орду не пропустить! Молю тебя, Господи!

И тронул коня.

Въехали двенадцать воинов последних в ордынское воинство. Пустились сабли в смертный пляс. Блеснули острия копейные. Затрепетала в гибельной истоме чужая плоть, принимая клинок… Ссёк Холмский чужого воина и ссёк второго. И тут обрушился ему на шелом вражеский шестопер. Откуда-то сбоку, он и не углядел, кто бил…

Стылая вода коснулась тела его. Свет померк.

Очнулся Холмский, почувствовав, что волокут его по мелкому месту на берег, ладони ил сжимают, а в сапогах полно воды. Чьи-то сильные руки, ухватив его под мышки, тянут и тянут обессилевшее тело на берег. Правую сторону лица заливает кровь, и от нее хорошо, тепло. Только от нее-то и тепло.

Всё, вытащили. Лежит Холмский на истоптанной конями бурой глине с остатками пожухшей осенней травы. Над ним склоняется новгородец, тот самый, Резаное ухо. И хватает князю сил токмо на единое слово:

– Кто?..

– Сей цас покажу.

Приподнимает его спину с земли новгородец, помогает сесть.

Князь отирает кровь с глаза. Слава Богу, цел глаз. Скула изборождена, ну, да и Господь с ней, велико ли дело. Смотрит вперед, на воды Угры.

А там гонят ордынцев. И с конниками московскими перемешались бездоспешные новгородские пешцы. Мерно работают они тяжелыми топорами, стоя по пояс в воде. Шесть сотен? Или сколько их там осталось – пять? Четыре? Не для рубки назначен пищальник, не его это дело, но, как видно, сам Бог сделал их ныне своим орудием. Взлетают топоры ввысь и падают с тяжелым хряском.

Уходят ордынцы, бегут ордынцы!

– Ты… меня… ты ж новгородец… – просипел князь в лицо своему спасителю.

Тот криво ухмыльнулся в ответ.

– Дома я новгородеч. А туто мы все – русские.

– Жизнь… мне… Я не забуду… Потом уж сочтемся… когда… Ахматка…

– Да Бог нас соцтёт.

Прогнав татар, встал Большой полк на свое место, а Сторожевой рядом с ним. Ждали нового натиска, но потишела Орда, токмо стрелы изредка пускала со своего берега.

Назавтрее Ахматка порадовал Холмского: никого не послал на броды. Угомонился, бич Божий. Знать, сам Бог к Руси нынче милостив.

А по вечерней поре на взмыленной лошади прискакал к шатру старшего воеводы именитый гонец, сам Федор Палецкий – из стародубских княжат. Зашел внутрь, едва дождавшись, как есаул охранных людей представит его, и поклонился не в пояс, но и не легко, а середним поклоном, яко равному. Даниил Дмитриевич ответил ему таковым же поклоном.

– Великий государь Иван Васильевич, – заговорил Палецкий, – велел мне, сударь Даниил Дмитриевич…

Речь посланника текла медленно, плавно, и Холмский, дожидаясь завершения его словес, успел порадоваться тому, что победил Орду до того, как его убрали от войска, и поразмыслить, кого поставят на освободившееся место. Оболенского? Хорош, но родом не вышел. Ряполовского? Может быть. Оба дело своё знают крепко, но он, Холмский, лучше обоих. Большая горделивость заключена в таковой мысли, однако и правда тоже.

Итак, кто?

– …справиться о твоем здравии. Милостив ли к тебе Господь наш, не хвораешь ли?

Холмский окаменел.

Не отставка.

Честь.

И прощение.

Ответно молвил с неподдельной любовью ко государю:

– Великое благодарение Ивану Васильевичу за его заботу о моем здравии, сударь мой Федор Иванович, и за его милостивые слова ко мне. Не гневен на меня Господь, здравие мое сохраняет.

И отвесил поклон глубокий, ниже поясного, показуя, како рад прощению.

Палецкий улыбнулся…

* * *На вечерней заре вышел Холмский к Угре, поглядел молча на огни во вражеском стане, погладил свежую рану. Был вечер тих. Покой заполнил душу князя, а на ум пришло одно-единственное слово:

«Отстоялись…»

Наталья Иртенина. Тихонова слобода

Знамения там были, несомненно. Одно из них,изумительное по красоте духовной и историчности,произошло на моих глазах, и я, сцеплением событий,был вовлечен в него; на вот, «вложи персты».Страдания народа невольно дополняли знаменные явления… –это психологически понятно, но зерно истины неоспоримо.Как же не дополнять, не хвататься за попираемую правду?!Расстаться с верой в нее православный народне может почти физически, чувствуя в нейнезаменимую основу жизни, как свет и воздух.Он призывал ее, он взывал… – и ему подавались знаки.И.С. Шмелев, «Куликово поле»1

«Повесть о великом и преславном Стоянии на реке Угре.

Тетрадь четвертая.

Писано в селе Лев-Толстое, прежде бывшем Тихоновой Слободой, в лето 20-е от установления нового мира.

* * *Звонко била мерная капель. Распадалась на два лада: вес-на! вес-на!.. Горячий луч солнца щекотал возле носа. Хорошо! Капель – хорошо. Значит, впрямь весна. Скоро освободится, привольно разольется Днепр, засинеет под теплым чистым небом. Зацветет степь, загустеет травой-муравой. Козаку черкасскому воля вольная, коню козацкому раздольный рай земной… Но тут будь начеку. В травную, сытную степь полезет татарин, охочий до козачьей буйной головы, жадный до русской добычи, житейного скарба, торгового хабара и полоняников. Скор татарин, да козаки днепровские скорее. Сами на татар пойдем, хоть до самого Казы-Кермена и Перекопа… Пан Глинский когда еще про такое дело размысливал, наяву грезил, объезжая дворы-острожки приднепровских владетелей, пана князя Вишневецкого, князя Ивана Ружинского: собрать в одно войско всех княжьих козакови пощупать крымцев, попотрошить их низовские городки…

Крымцы! Вот кто ненавистнее всех прочих ордынских ошметков. Из-под сладостных весенних предвкушений вылезла колючка и остро впилась в душу: татаровья крымского хана Менгли-Гирея сейчас рвут и грызут Подолье, глядишь, и к Черкассам подберутся, а там и до кагарлыцкого острожка рукой подать. А кто натравил их? Московский князь Иван, союзный с крымцами! Длинные руки у этого Ивана. Хан Большой орды Ахмат привел своих татар, чтобы подкоротить московские руки, общипать московские бороды, обчистить московские закрома, заново поярлычить тамошнее княжье. Да сарайские татары уже не те, что прежде. Не Орда, а тьфу! Слабы против московских пушек и пищалей. Жмутся, косятся и облизываются на московскую сторону, а рубежную Угру-реку перейти два месяца не могут, Иванова рать их сторожит и бьет. До зимы ли стоять будут? Так уже зима…

Э нет, откуда зиме быть?.. Весна же на дворе! Капель звонко выбивает в душе чувство радостной легкости, манящего, духмяного степного счастья…

За капелью в уши ворвался храп и свистящие переливы десятка глоток. Атаман открыл глаз. Второй был под щекочущей меховой опушкой, налезшей ему на лицо. Он сел на своем соломенном ложе, крытом бурым походным каптаном, зевнул и почесался. Отбросил чужую шапку на жестком волчьем меху. Раскинувшийся рядом навзничь Мирун бросался ею, что ли, во сне?

Капель оказалась настоящей, только совсем не весенней. За ночь потекла кровля большого амбарного строения, где держали пленников. Окошко размером с голову было бело, запотевши от мощного козацкого храпа. Не разобрать – снегу там навалило и подтаявший сугроб потек сквозь щели, а может, оттепельныйдождь прохудил крышу? Амбар сложили из сырого дерева недавно, на скорую руку, когда в трех верстах от монастыря станом встало войско князя Ивана. Осень была сухая, кровельный тес успел ссохнуться. Капли воды звякали о донышко перевернутого медного блюда на столе.