Полная версия

Затонувшая земля поднимается вновь

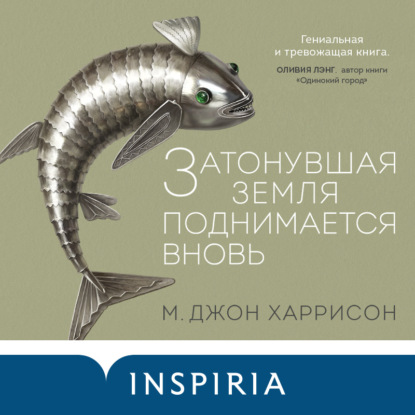

– Ты только посмотри! – сказала она так, словно они поменялись ролями и это Шоу дарил ей подарок. Серебро, составное тельце тринадцати-пятнадцати сантиметров в длину, с боковыми плавниками на петельках. – Это из Перу, – объяснила Виктория. – Рыбка. Довольно старая, 1860 год.

Шоу взвесил рыбку на ладони, осторожно подвигал один плавник. Чешуя была мутная и холодная.

– Привет, рыбка, – сказал он.

– Вот видишь, – сказала Виктория. – Тебе нравится. Тебе уже нравится.

– И правда нравится.

– Тогда иди сюда и отблагодари меня как следует.

Позже, возвращаясь с одной из частых вылазок через лестничную площадку, она задержалась снаружи, уперлась руками в косяк и свесилась в комнату – освещенная ярко, как гравюра, ребра и ключицы выдавались, словно затвердевающая рябь на сыром песке, – и с насмешливым отвращением разглядывала кровать, старое потертое кресло и разбросанную одежду, окно без занавесок.

– Чего? – сказал Шоу.

– Ой, и не знаю.

– Да не, скажи. Чего.

– По соседству ничего не происходит. Никакого спектакля. Я разочарована. Похоже, ты заманил меня сюда ради собственных целей, ты, одинокий мужчина. – Потом: – О господи, ну и ванная. Почему мы так живем?

– Кто это «мы»? Насколько я помню, у тебя в Далстоне хороший дом по ипотеке.

– Ну ты меня понял.

Шоу согласился.

– Вернись в постель, – предложил он.

Но она подошла к окну и окинула взглядом Уорф-Террас, где по улице носило легкий ночной дождик, а у верхних этажей зданий напротив висел слабый, но узнаваемый запах пивоварни «Ин Бев».

– Ты не чувствуешь какого-то неудовлетворения? Не хочешь чего-то большего? – Она подняла створку, подперла Фаулзом и подставила ладонь под дождь. – Я подумываю переехать, – сказала она. – Из Далстона, вообще из Лондона. Вряд ли перееду, конечно. Не знаю. – Вдали, на чизикской стороне реки, пропиликала «Скорая», как будто бесконечно удаляясь куда-то наискосок. Виктория прислушивалась, пока не настала тишина, потом вернулась в кровать и, не успел он защититься, потерла ему живот мокрой холодной рукой.

– Дергаешься, как девчонка, – заметила она. – Такая милота.

От секса она как будто делалась только беспокойней. То и дело вскакивала, звала во сне и ушла за своей машиной еще до первого света. Шоу поискал в комнате, будто еще мог ее найти. Она оставила записку под рыбкой из Перу. «Рада была опять поговорить! Напишу, когда разберусь в жизни! Твоя подруга Виктория!» Рыбка таращилась на него глазами из бирюзового стекла, вставленными над архаичным толстогубым ртом. «Мы были здесь до того, как вы пришли, – как будто молча предостерегала она. – Мы будем здесь после того, как вы уйдете». Пока он спал, Виктория, видимо, прочитала пару страниц «Воришки Мартина» и оставила на полу корешком вверх. «Кажется, ты еще не успокоился, – говорилось в постскриптуме, – но я уверена, что успокоишься. Уверена. В смысле, скорее, надеюсь. Надеюсь».

На самом деле он был вполне доволен жизнью. Жить без жизни – большое облегчение. Он читал. Навещал мать в доме престарелых. Искал новую работу в айти, а когда не нашел, блуждал по берегам Темзы, иногда вниз по течению до Патни, где ел мороженое в Бишопс-парке, но чаще – вверх по реке через Чизик, до слияния с Брент и дальше. В десять утра в пабах Темзы – старомодных, ветхих и лабиринтовых, вынужденных осваивать доступное пространство сложным образом из-за того, что втиснулись между дорогой и рекой, – царило странное гостеприимное спокойствие. В них никого не было. Их сероватый дощатый пол и старые столы освещались речными бликами. Шоу выпил полпинты в «Буллс Хед» в Стрэнд-он-зе-Грине; потом перекусил сэндвичами с помидорами в «Фоксе» у Хэнуэллского моста. Вечером, когда бары неумолимо заполнялись в часы окончания работы, он пробивался в сторону дома из закутка в закуток по тому или другому берегу, часто – через кладбища, распределенные между домами: Старое Мортлейкское кладбище, Новое Фулхэмское; крошечное затаившееся кладбище Святой Марии Магдалены, украшенное трудами Изабель Бертон трагикомическим мемориалом в виде палатки – в честь великого ориенталиста; Старое Барнсское кладбище в густой чаще, заброшенное в 1966 году, – превосходное туристическое направление недалеко от скандального гостевого дома «Элм» на Рокс-лейн. Однажды вечером на этом маршруте, почти у дома, Шоу набрел на мужчину, стоящего на коленях в кошачьей мяте, растущей у забора в забытом полуакре надгробий рядом с Саус-Уорпл-вэй.

Шоу остановился и пригляделся.

– У вас все в порядке? – окликнул он.

Тот отозвался, что в порядке. На первый взгляд незнакомец будто что-то искал в обычном кладбищенском мусоре; но этот слой – по большей части использованные презервативы и обертки – он скоро соскреб, обнажив под ним волокнистый черный мусс, а в нем – неглубокий отпечаток в форме следа, с неуловимым бликом воды на том месте, где угадывался мысок. Его он принялся углублять, с силой впиваясь в почву пальцами, ловко выворачивая и отбрасывая корни, пока не получилась ямка с грязной водой где-то пять сантиметров в глубину. В нее – быстро и воровато, словно подтверждая ощущение от остальных своих действий, – он окунул викторианский медицинский флакончик из ребристого стекла.

– Вам это будет интересно, – пообещал он. – Это почти как в детстве, ловить сеткой в пруду. – Он заткнул фиал большим пальцем, быстро встряхнул и поднял на свет далекого уличного фонаря.

– Видите? Видите?

Шоу сказал, что ничего не видит.

– Ничего? О боже. Точно? Ну что ж. Тогда давайте выпьем.

Он посмотрел на пальцы, черные от прополки кладбища.

– Меня зовут Тим, – сказал он. – Руку пожимать не буду. Хотя в почве есть природный антидепрессант.

И, когда Шоу в ответ только уставился:

– Mycobacterium vaccae?

– А, – сказал Шоу.

– Усваивается через кожу.

Через пять минут они сидели в тепле и громкой музыке паба «Эрл оф Марч», окруженные практически одной молодежью. Тим был высоким, лет пятидесяти, со слегка искривленным позвоночником, словно целыми днями работал ссутулившись. Он носил дезерты «Кларкс», джинсы и белую рубашку – будь он молод, это выглядело бы вполне элегантно. Было видно, что раньше он был худым, но теперь стал шире в плечах и в животе прямо под ребрами. Хотелось сказать, что он нарастил жирок поверх своего неизбывного мальчишества; и что это показывало необратимые границы в его характере. Шоу казалось, если Тима на что-то направить, он вложится всей душой; а так будет выглядеть одержимым неудачником. Да он уже сидел с таким видом, будто подвел Шоу.

– Иногда их проще разглядеть, – извинился он.

– А кого ты искал-то?

– Знаешь блог, который все читают? «Дом воды»? Кое-кто говорит, там во всем правы.

Шоу, понятия не имевший, о чем речь, задумался, что бы ответить, потом признался:

– Я редко бываю в интернете. Слишком похоже на работу.

Они угостили друг друга парой стаканов, потом распрощались.

Позже тем вечером в доме 17 по Уорф-Террас стоял шум – кто-то без конца ходил туда-сюда по лестнице и в соседней комнате. Сменяя один безутешный сон о Виктории на другой, Шоу расслышал голос: «Вы можете, блин, заткнуться? Можете заткнуться, блин, для разнообразия?» – И не сразу в замешательстве понял, что голос – его собственный. Он колотил в стену, потом опять уснул. На следующее утро снова пересекся с Тимом – в этот раз тот бесцельно брел через Черч-Роуд в Барнсе с одеждой из химчистки. Левый глаз у него заплывал, чего еще вчера Шоу не видел.

– Никто не знает, как правильно носить одежду из химчистки, – сказал Тим. – Одна из главных загадок человечества. – Свою он накинул на обе руки и прижимал к груди, будто это что-то намного весомей хлопковой куртки и чиносов; намного увесистей.

– Такой вопрос: тебе не нужна работа? – спросил он.

У него был собственный офис в плавучем доме, стоявшем в ста метрах ниже по течению от слияния Темзы с Брент. Изначально это был лихтер, ходивший по Темзе, – ржавый, широкий, тупорылый. Пришвартованный всевозможными способами – тяжело провисающими канатами, веревками и цепями, вялыми тросовыми леерами трапа, – словно Тим боялся, что лихтер уплывет от него – или без него. Но прилив как будто еле поднимал судно – оно погрузилось в ил с таким видом, что, можно подумать, уже никогда не сдвинется. Большую часть палубы занимал прямоугольный деревянный домик.

– Что скажешь? – спросил Тим, когда они пришли в первый раз.

Шоу оглядел лихтер с носа до кормы. Он ничего не понимал в кораблях.

– Впечатляет, – сказал он. Ему здесь понравилось с первого взгляда, хоть он и сам не знал почему.

Внутри салон был выкрашен беловатой краской, из мебели там были два стола, сдвинутые вместе под картой мира с океанами и сушей, окрашенными в такой цвет, словно они поменялись местами: континенты напоминали океаны, океаны напоминали континенты. Одно большое окно с металлическими жалюзи выходило на реку, другое – на бечевник.

– Работа не бей лежачего, – сказал Тим. Оказалось, надо всего лишь перекладывать бумажки и отвечать на звонки. – Я тут буду не всегда. Ты сам себе начальник. – Шоу ответил, что его это устраивает. Он справится без присмотра. И раньше справлялся. – Могут понадобиться командировки, – предупредил Тим. – Что-то вроде работы по продажам.

Шоу ответил, что его и это устраивает, хотя следует прояснить, что в этом роде занятий опыта у него нет. Они договорились об окладе, а также что работу не будут нигде регистрировать. Договорились, что начнет он со следующего понедельника. Последовала пауза, пока Шоу пытался найти туалет; тут была еще одна дверь, но закрытая на навесной замок.

– У меня есть ключ, – сказал Тим. – Она никуда не ведет.

Это напомнило Шоу сон, который иногда ему снился, о том, как он входит в комнатку, заваленную бескровно ампутированными ногами – все они зловещего синевато-белого цвета и чуть больше человеческих. Как только за ним захлопывалась дверь, выход как будто исчезал. Но тут распахивалась другая дверь, или падала целая стена, и можно было войти в следующую комнату, и в следующую – в бесконечной последовательности. Страх гнал его все дальше. Стены падали и падали, двери открывались и открывались, будто стены и двери в рекламе мобильного интернета. В каждой новой комнате валялось столько ног, что Шоу становилось нехорошо. На них были носки цветов стран Евросоюза, часто они были чисто срезаны вдоль уже не существующей складки у паха. За этим штабелем ног скрывался не столько смысл, сколько целая возможность смысла, сосредоточенная в одном конкретном образе. Что-то подразумевалось. И не могло не раскрыться. Одновременно неизбывное и неизбежное. Шоу понимал, что расшифровывает язык снов, в котором структура и содержание – это одно и то же. И все же его тянуло проснуться; и в конце концов он, каждый раз радуясь спасению от собственной разлуки с каким-то отсутствующим телом, просыпался.

– Значит, в следующий раз встретимся в понедельник, – пообещал он Тиму, пока они неловко прощались на залитой солнцем постмодернистской набережной Сопхаус-крик; только чтобы через несколько часов его опровергли.

19.30 – начало обычного вечера пятницы в доме 17 по Уорф-Террас. Из офисов в центре «Хаммерсмит-Бродвей» нехотя возвращались по одному – по двое юристы. Кто-то только что принял душ. Пахло кокосовым шампунем. Этажом ниже смыли туалет. Заиграла музыка – что-то бодренькое, но в то же время задумчивое, с блуждающим басом. Через пыльное окно лестничной площадки проникал золотой свет, тускло-роскошный. Шоу по пути на улицу, одевшись для посещения матери в доме престарелых, удивился при виде человека у двери соседней комнаты. Тот склонился над замком и не попадал ключом в скважину. Это был Тим. Впав в ступор, в течение секунды Шоу видел два наложенных друг на друга образа: знакомого человека и незнакомого. Из-за замешательства он смог обратиться только к последнему, услышав собственный голос:

– О, привет! Двери тут паршивые, да?

Тим слабо улыбнулся с открытым ртом и снова принялся возиться с замком. Ключ щелкнул, дверь распахнулась – Тим вошел.

– Все это время здесь жил ты? – окликнул вслед Шоу.

Дверь закрылась. Через секунду-другую снова открылась, всего на пару дюймов, только чтобы в просвете показалась голова Тима – чуть ниже, чем можно было бы ожидать, если бы он стоял прямо.

– По-моему, нам лучше об этом не говорить, – сказал он. В золотом свете его фингал под глазом напоминал инкрустированную сливу; второй глаз как будто смотрел в сторону. За его спиной виднелась смутная тень, неуловимые очертания комнаты.

– Я не мог поверить своим глазам, – говорил Шоу матери. – Все это время мы жили по соседству! Самое странное, что мне даже не нужна работа. Если серьезно.

– Всем нужна работа, – сказала мать.

На миг ему показалось, что она действительно слушает, но стоило такой диковинке – ответу – привлечь его внимание, и мать тут же, как обычно, уставилась в угол комнаты и назвала его чужим именем. Этих имен у нее был неисчерпаемый запас. Они говорили о глубокозалегающем слое ее жизни – теперь перекошенном, сумбурном, отрывочном.

– Я Алекс, мам, – решил проверить он ее. – Я Алекс.

Она презрительно уставилась на него.

– Не понимаю, почему ты не можешь ничего наладить, – сказала она, – или хотя бы научиться жить с тем, что есть, если наладить не получается. В этом же и есть жизнь.

Шоу пожал плечами.

– Справляюсь, как умею, – сказал он.

Насколько понимал Шоу, у него было несколько братьев и сестер от предыдущих браков и романов матери. С двадцати лет она каждые пять лет уходила от очередного мужчины и заводила новую семью в другом месте. Все дети ее ненавидели, потому что думали, что она их обделила; ненавидели друг друга, потому что им приходилось делить ее одну на всех. Большинство переехало в Канаду, Южную Африку, Австралию. Уже трудно было сказать, кто есть кто, потому что она рассказывала противоречащие друг другу версии еще до того, как пустила корни деменция.

– В любом человеке меньше всего, чем кажется на первый взгляд, – сказала она Шоу, когда он уходил. – Ты всегда был сволочью, Уильям.

– Вообще-то нет.

4

Анабасис

Любимой песней Шоу была «Janitor of Lunacy» от Нико. Любимым фильмом – который бесконечно пересматривался на тринадцатидюймовом «макбуке» с резиновой подставкой, пострадавшей во время какого-то перегрева, от чего у нее навсегда остались цвет, текстура и очертания бобового гриба, растущего на дереве, – неонуар 1975 года «Ночные ходы» Артура Пенна. Его Шоу предпочитал смотреть с кем-нибудь еще, чтобы радостно показывать конкретные моменты, когда детектив в исполнении Джина Хэкмена упирается – сам того не понимая – в пределы своего эмоционального интеллекта. А в одиночку он, как правило, включал фильм поздно ночью, делая так тихо, что с трудом слышал диалоги, и наблюдал с пристальностью криминалиста, как Хэкмен все больше нервничает и подсознательно смиряется со своим неизбежным роком.

После кризиса Шоу отставал во взаимодействиях с людьми. Ему казалось, будто события происходят слишком быстро и слишком законченно – либо будто вообще ничего не происходит. Раньше он был нормальным человеком. Теперь считал, что в основном он оторван от потока событий. Во время своей первой командировки ему надо было забрать из офиса какие-то старые картонные коробки, а потом сопровождать Тима на поезде до другого города.

Отбыли они так рано, что еще стояла темень. В пути поезд – из девяти вагонов с кондиционерами, мастерски настроенными так, чтобы зимой было слишком тепло, а летом – слишком холодно, – казался необычно бесшумным и церемонным. Пустым. Поставив коробки на багажную полку, Тим спросил Шоу о предпочтениях в выборе мест, тут же добавив, что обычно садится у окна.

– Да можно сесть где угодно, – заметил в ответ Шоу.

Через какое-то время Тим достал небрендовый планшет, зашел на сайт под названием «Дом Воды» и начал прокручивать самые новые записи. Скоро он уже кивал и хихикал, читая какой-то коммент, поворачивался к Шоу и заговорщицки улыбался, словно будет рад поделиться. Шоу украдкой косился на экран – «Образец генома денисовского человека», прочитал он, а потом: «Un couple préhistorique enlacé découvert en Grèce»[6], – затем наблюдал за пейзажем, проносящимся за окнами на другой стороне вагона со скоростью сто пятьдесят километров в час. Прошелся до вагона-ресторана и купил сэндвич с сыром и помидорами, который съел на своем месте, глядя поверх ослепительно желтых полей рапса и медленно пережевывая мокрый хлеб. Поезд шел со всеми остановками. Каждый раз, когда он трогался, динамики шептали: «Добро пожаловать на поезд „Вирджин“».

Недалеко от пункта назначения Тим выключил планшет и сказал:

– Когда доедем до «Умного Мира», будем говорить с Хелен. Хелен – пустое место, но начнет делать вид, будто что-то из себя представляет. Не хочу, чтобы тебя удивляло то, что она скажет.

Шоу понятия не имел, как на это ответить. Молча посидел минуту-другую, потом сказал:

– «Умный Мир»! – и рассмеялся. Посмотрел в окно. – Никогда не могу привыкнуть к скорости поезда.

– На месте я скажу, что делать, – сказал Тим.

Шоу доел последний кусочек сэндвича. Это был уголок, без сыра или помидора. Он ненавидел, когда во рту остается вкус маргарина.

– Понял, – сказал он. Потом добавил: – Не надо говорить о женщинах, что они ничего из себя не представляют.

– Это тут ни при чем, – сказал Тим. – То, что Хелен – женщина, тут ни при чем.

– Добро пожаловать на поезд «Вирджин», – снова произнес голос. Поезд точно было не назвать девственно-чистым[7], скорее масляным. Кресла масляные. Убогие подносики на спинках кресел – масляные. Маслянистость перебиралась на руки и личные вещи, и потом они слегка липли друг к другу. Кончики пальцев отходили от всего с неслышным, но каким-то ощутимым «чпоком».

– Никогда не чувствуешь, как прилипают, – сказал Шоу Тиму, – но всегда чувствуешь, как отлипают.

Тим не ответил. По окну наискосок брызгал дождь.

Когда они приехали, лучше не стало. Их ждал какой-то унылый городишко, живущий мелкомасштабным производством, сорок пять тысяч душ где-то в Поттерис, в сотне миль от чего угодно. Тучи чуть ли не касались крыш. По запустелому скотному рынку и рядом с отелем «Мидленд» дул ветер, тянул рваный дым из трубы цементной фабрики. Тим не стал брать такси, так что они с тремя коробками на брата прошли милю до пешеходного центра под дождем, пока вокруг просыпался город. За центральным лабиринтом новостроек, вдоль стены «Маркс и Спенсер» размером с целый пригород, зябкие бессмысленные пандусы и лестницы спускались в позабытый край витрин конца девяностых – таблички неразличимы, стекло – палимпсест древних плакатов и выцветших уведомлений о закрытии.

Теперь, когда «Умный Мир» стал очередной точкой продаж и не работал в полную силу, было невозможно сказать, чем он торговал во времена расцвета. Вдоль плинтуса по краям просторного ламинированного пола лежали сугробы снежных упаковочных бусин. С обшарпанных стен свисали перекошенная фурнитура и пучки пыльных проводов. Громоздкая белая стойка напротив входа – кривая и как будто временная – оказалась холодильной витриной, ее полки были заставлены всякими коллекционными товарами, в основном книгами и журналами в желтеющих пластиковых обложках. За витриной, сложив руки на груди, стояла без дела Хелен – женщина лет сорока с раздраженным видом, наполовину невидимая в тусклом бледном освещении, в ярко-синем деловом костюме, отбивающаяся от наступления какой-то знакомой скуки. Она выглядела так, будто устала, но в то же время готова к работе. Она выглядела как чья-нибудь мать, подумал Шоу; но не его. Казалось, она не рада Тиму, который без обиняков перешел к делу:

– Он на месте?

– Ты же знаешь, по средам его никогда не бывает.

Пока она отвечала, Тим оглянулся через плечо. С ней любой разговор может быть лишь временным, гласил этот взгляд. Лишь эрзацем чего-то более удовлетворительного. Настала пауза, после которой Хелен пожала плечами и продолжила:

– Он ничего не захочет. Надо было сперва позвонить.

– То, что я привез, он захочет.

– Теперь мне самой придется ему звонить, ты же знаешь. Он считает, нам нужно что-то менять.

Тим начал сдирать упаковочную пленку с одной коробки. Спешно, словно ему грозили сроки.

– Это он захочет, – сказал он. – Не изволь волноваться.

Хелен слабо и насмешливо пожала плечами, но звонить никому не торопилась; а после краткого взгляда на содержимое коробки даже разрешила оставить их на складе.

– Но не открывай, – предупредила она, – а то потом будешь говорить, что возврату не подлежит.

Склад – узкое помещение, куда вела дверь за холодильной витриной, – на середине перегораживали велосипед в пластиковой пленке и какие-то заляпанные краской стремянки. Духота здесь пахла чистящими средствами, развернуться можно было только с трудом, а все вещи выглядели так, будто им было бы удобней где угодно еще. Когда Шоу зашел туда один, ему тут же показалось, будто его все забыли. Его накрыл какой-то покой. Он воспользовался возможностью и заглянул в одну из коробок. Там его встретили ряды ребристых викторианских флаконов с мутной водой, завернутых в пленку на картонных подносах, по дюжине на каждом. Шоу закрыл клапаны коробки, сложил вместе с остальными под сине-сиреневым плакатом, восхваляющим какой-то давно забытый фэнтези-роман, и осторожно попятился в магазин. Там он обнаружил, что Тим и Хелен склонились друг к другу над витриной и тихо и напряженно беседуют. Хелен сонно взглянула на Шоу, потом отвернулась, нетерпеливо качнув головой, – словно смотреть особо не на что. Моргнула.

– В общем, все, – сказал Шоу. Отряхнул ладони – этого хватило, чтобы освободить этих двоих от взаимного гипноза.

– Он все равно скажет тебе забрать их обратно, – отрывисто говорила Хелен Тиму. – Энни не хочет, чтобы он брал еще. – А Тим странно, дико улыбнулся и спросил:

– А при чем тут Энни?

Его пальцы оплела упаковочная лента. Обнаружив, что она прилипла к ладони, он варварски ее сорвал, схватил Шоу под локоть и вытолкнул из магазина.

– С какого хрена это должно волновать Энни? – бросил он через плечо. – Пошли, – сказал он. Сгорбившись, они пошли под дождем мимо скотного рынка к вокзалу.

– Ненавижу такие места, – сказал Шоу. – Кто такая Энни?

В течение всей этой встречи, как казалось потом Шоу, Хелен прощала ему знакомство с Тимом. Но непосредственно на Шоу отреагировала только раз – когда заметила, как он разглядывает в витрине жалкие стопки книжек, завернутых в пленку, – и то сказала только: «Вообще-то мы оптовики. Продаем партиями». Этот невероятный самообман и стал знакомством Шоу с бизнесом; по крайней мере, с этой стороной бизнеса.

С тех пор он два-три раза в неделю ездил в похожие предприятия – в книжные, в магазины хрусталя, в свечные лавки, в нишевые предприятия с краткосрочной арендой, торгующие мешаниной из поп-культурных сувениров и более существенных товаров из времен два-три поколения назад, – они процветали вдоль заброшенных главных улиц в эпоху экономической аскезы после 2007-го под управлением сети небогатых избирателей, надеявшихся подзаработать на падающей стоимости аренды. На самом деле такие хозяева были одержимы представлением о торговле как о некой политике, как о выражении фундаментальной теологии. Они верили в красивые речи, не имея ни таланта, ни капитала. Их убивал интернет. Их убивали темпы жизни. Они были как старомодные коммивояжеры, чахли в барах и съемных комнатах, обменивались заказными книгами на ветреных углах улиц, словно на дворе до сих пор 1981-й, – граждане неприжившихся будущих, целых миров, которые не выдержали экономической турбулентности и не воплотились в жизнь, мужчины и женщины в дешевых деловых костюмах – вымытые волнами на перроны, близорукие от краткого прилива сил перед капитуляцией, показывающие друг другу устаревшие тайные знаки, будто какие-то тэтчеровские шпионы.

Шоу проводил в этом поблекшем психическом краю больше времени, чем ожидал. Утром садился на ранний поезд, вечером – на поздний. Наблюдал, как поля сменяют цвета от весны к началу лета. По вечерам в конце июня пешеходные кварталы Питерборо, Личфиллда и Бирмингема озарялись изнутри каким-то бесстыдным свечением, словно и правда могли удовлетворить многогранную тоску, с которой люди приходили в тату-салоны и спортивные дискаунтеры. Выразить собственную тоску в словах оказалось совсем непросто. Тем временем «Умный Мир» – хоть с виду и не скажешь, что в нем вообще что-то покупают, – стал одним из самых надежных направлений для продаж – если Шоу действительно занимался продажами. Он лучше познакомился с Хелен, женщиной за стойкой, – настолько, что к концу июля оказался с ней на полу склада, зажатый между велосипедом и кипой местной бесплатной газеты от октября прошлого года. Ее юбка была задрана до пояса. В тот раз – или вскоре после – она призналась, что предприятие принадлежит ей. Любое другое впечатление, что у него могло сложиться, сказала она, – это дезинформация.