Полная версия

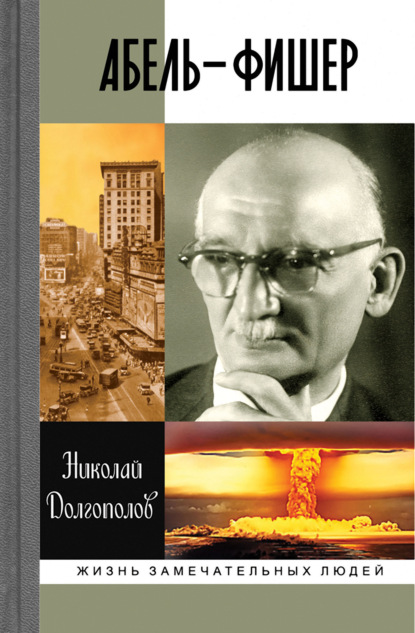

Абель-Фишер

Среди горстки действительно счастливчиков – будущий Герой Советского Союза и партизанский командир Дмитрий Медведев, незадолго до того отправленный в отставку «по состоянию здоровья»; боевик Яков Серебрянский, участвовавший во множестве акций возмездия, в том числе и в неудавшемся покушении на Троцкого. Яшу, как его называли в чекистским мире, доставили на Лубянку прямо из лагеря…

Вильям Фишер, в совершенстве владевший немецким и лучший радист органов, тоже оказался нужен. Снова был принят на работу и друг Фишера, будущий подполковник и создатель школы диверсантов в Серноводске, майор – внимание! – Рудольф Абель.

Но так ли уж хотелось Фишеру обратно, в органы? Свою работу на заводе он вспоминал как едва ли не самый спокойный период жизни. Наконец-то он трудился под своим именем, обходился без всяких явок, паролей и «наружек»[1]. Недавно, читая толстенную стопу писем, написанных Вильямом Генриховичем жене, наткнулся на поразившее меня откровение. Не буду выкидывать слов из песни. Вилли писал, что и думать не желает о бывшей работе, устал от ее бесконечных сложностей и никогда не вернется к прежнему. То ли минутная слабость, то ли обида? Или чистая правда, написанная уже многое познавшим человеком? Но письмо-откровение так и осталось лишь женой полученным посланием. В военные годы еще раз мелькнуло похожее: вот отгремит, и он займется живописью, не вернется в наркомат. Но еще в 1927 году Фишер взялся за рискованное дело и счел, что бросить его, отказаться вернуться в трудный час – даже после того, как его оскорбили, унизили – будет нечестно перед собственной совестью. И в сентябре 1941 года он уже трудился у Павла Анатольевича Судоплатова – человека талантливого и безжалостного, который руководил в 1942 году не только партизанскими и разведывательно-диверсионными операциями в немецком тылу, но и направлял всю работу агентурной сети на территории рейха и его союзников. Фишер обучал молодых разведчиков, агентов диверсионному делу, быстро натаскивал начинающих радистов.

Среди них и Гейне – Демьянов, ставший одним из главных источников дезинформации немцев и передававший им свои донесения якобы прямо из советского Генштаба. Его Фишер переводил на ту сторону неподалеку от Москвы, да еще по не обозначенному нашими минному полю, что в глазах немцев добавило этому переходу особую достоверность.

Было разрешено «выплыть» еще одному любопытнейшему эпизоду, связанному с моим героем. В середине 1944 года немецкий подполковник Шорхорн попал в плен. Его удалось перевербовать и затеять мощнейшую по размаху операцию по отвлечению крупных сил немецкого вермахта. По легенде, подброшенной немцам ведомством Судоплатова, в белорусских лесах действовало крупное подразделение вермахта, чудом избежавшее плена. Оно якобы нападало на регулярные советские части, сообщало в Берлин о перемещении войск противника. Нападение на наши войска – сплошной вымысел, которому в Германии тем не менее поверили. А вот радиосвязь с Берлином блуждающая в лесах небольшая группа немцев действительно поддерживала. Именно Вильям Фишер, переодетый в форму фашистского офицера, проводил вместе со своими радистами эту игру. В группу входили и попавшие в плен перевербованные немцы. Операция, проводившаяся в Белоруссии, получила название «Березино». Из Берлина сюда вылетали самолеты, немцы сбрасывали в тыл для своей группировки тонны оружия, боеприпасов, продовольствия. Больше двух десятков диверсантов, прибывших в распоряжение Шорхорна, были арестованы, частично перевербованы и включены в радиоигру. Нетрудно представить, какую же дезинформацию они передавали! Ведь за все за это фюрер произвел Шорхорна в полковники, а Фишер был представлен к высшей награде рейха – Железному кресту. За эту же операцию и за работу во время войны Вильям Генрихович Фишер был награжден орденом Ленина. Он действовал с ювелирной точностью. Малейшая оплошность – и операция была бы провалена. Однако немцев дурачили больше одиннадцати месяцев – уже совершил самоубийство Гитлер, был взят Берлин, а радиоигра все еще продолжалась. Только 4 мая 1945 года Фишер и его люди получили последнюю радиограмму откуда-то из Германии – не из Берлина. Их благодарили за службу, сожалели, что не могут больше оказывать помощь, и, уповая лишь на помощь Божью, предлагали действовать самостоятельно. Отмечу, что есть некоторые, подчеркну – некоторые – основания предполагать, что в годы Великой Отечественной Фишер действовал в определенных эпизодах как Рудольф Абель.

Непосредственно в нелегальную разведку Вильям Генрихович вернулся не в 1948 году, а раньше. В наличии судоплатовского управления нужды больше не было, и майора Фишера перевели в Первое управление Министерства госбезопасности, знакомое ему по первым годам службы. То есть – во внешнюю разведку. Его рапорт «королю нелегалов» Короткову, который привожу с некоторыми сокращениями, датируется 2 апреля 1946 года: «Я, Фишер Вильям Генрихович, сознавая важность для моей Родины – Союза ССР – нелегальной работы и отчетливо представляя все трудности и опасности, добровольно соглашаюсь встать в ряды нелегальных разведчиков. Я обязуюсь строго соблюдать конспирацию, ни при каких обстоятельствах не раскрою доверенных мне тайн и лучше приму смерть, чем предам интересы моей Родины». Комментариев не требуется.

В 1947 году руководитель отдела по работе с нелегалами Александр Михайлович Коротков предлагает хорошо знакомому ему Вильяму Фишеру, заместителю начальника отдела стран Запада, возглавить сеть советской нелегальной разведки в США, официально считавшихся тогда главным противником. Но, если опираться на некоторые свидетельства, сфера деятельности Фишера распространялась и на несколько других государств.

Как бы то ни было, Абель после войны трудился в разведке в Москве до 1948 года. А там – новая командировка. Осенью 1948 года многомиллионный Нью-Йорк пополнился новым жителем – одиноким художником литовского происхождения Эндрю Кайотисом. Вскоре у него появилось и другое, звучавшее на американский манер, имя – Эмиль Роберт Гольдфус. Он открыл свою студию, затем фотолабораторию и ателье для занятий живописью. Впрочем, Гольдфус в некоторые моменты перевоплощался в Мартина Коллинза, а для Центра и сподвижников-американцев из группы «Волонтеры» оставался Арачем, Марком или Милтом. Забавно, что мистер Гольдфус выбрал для жительства дом 252 на Фултон-стрит – поблизости от ФБР.

В Москву, не только из Нью-Йорка, но и с побережья, пошли радиограммы о передвижениях боевой техники США. Особенно интересовали Центр сведения, касающиеся оперативной обстановки в крупных американских портовых городах, доставки, перевозки военных грузов из районов тихоокеанского побережья к нашим или с ними соседним берегам. И художник Гольдфус этот совсем не искусствоведческий интерес удовлетворял…

В этой книге подробно повествуется о том, как Фишер руководил в США сетью советских атомных агентов. Это было его первой и главнейшей задачей.

Остановлюсь на задаче второй. Гораздо меньше известно, к примеру, о его связях с нашими нелегалами, осевшими в Латинской Америке. Они, в большинстве своем боевые офицеры-фронтовики, были готовы на все – и на ведение незаметных наблюдений за перемещениями американских сил, и в случае возникновения такой необходимости на диверсии. Завербовали преданных людей, и те уже знали, как и по какому сигналу пронести взрывчатку на корабли ВМС США, доставлявшие военные грузы на Дальний Восток. Необходимости, к счастью, не возникло.

Но по какой-то причине нелегалы Гринченко, Филоненко, годами работавшие в Латинской Америке с женами, иногда выбирались в Соединенные Штаты, встречались с Фишером и совсем не в Нью-Йорке. Этим нелегалам поручалось работать с ним параллельно в Латинской Америке. Видимо, были созданы две нелегальные сети, трудившиеся в тесной связке. Это подтверждается и тем, что после ареста полковника в 1957 году все контакты с Филоненко и их агентурой, имевшими выход на США, были заморожены. Связь с Центром осуществлялась уже не через тайники и связных, а только по радио. Анне Филоненко пришлось вспомнить свою первую специальность – радистки, а связь поддерживалась при помощи специального корабля, входившего в состав советской китобойной флотилии «Слава», промышлявшей ловом в Антарктике.

Есть твердое предположение, что полковник успел поработать с еще одним полковником-нелегалом советской внешней разведки – Африкой де Лас Эрас, известной также под псевдонимами Родина и Патрия (посмотрите, как переводится это имя). По национальности Патрия – испанка, по убеждениям – коммунистка, по профессии – разведчица высочайшего класса. Она тоже прочно осела в Латинской Америке, где установила связи с руководителями некоторых стран – территориально небольших, но стратегически для нас важных. И тут не обошлось без связи с резидентом в Нью-Йорке Марком.

Была – это по моим догадкам, не более, – и третья по счету агентурная сеть, которую контролировал или с которой сотрудничал Фишер. И в Америке ему пригодилось знание немецкого. На восточном побережье США он был связан с немцами-эмигрантами, которые боролись с Гитлером еще до Второй мировой и во время нее. Это они совершали диверсии в различных захваченных фашистами странах. Тут всплывает имя боевика Курта Визеля, в годы войны помогавшего известному диверсанту Эрнсту Вольвеберу. В Штатах он сделал отличную карьеру, став инженером судостроительной компании в Норфолке. В конце 1949-го – в 1950-х доступ к самой секретной информации у этого сподвижника Фишера, организовавшего к тому же еще и боевую диверсионную группу, имелся.

Марк сумел быстро реорганизовать всю нелегальную сеть, оставшуюся в США после Второй мировой. Та война закончилась, началась война холодная, на десятилетия переросшая в мировое противостояние двух систем. И Фишер справился с поставленными перед ним задачами. Он должен был добывать сведения о возможности возникновения военного конфликта между СССР и «главным противником» – США. Нельзя было, как раньше, вести основную разведывательную работу по линии легальной резидентуры. Потому и возникла необходимость в быстром становлении, возрождении разведки нелегальной. Марк также добывал для Центра любую закрытую информацию.

Но главным, повторю, стала для Марка и его людей атомная разведка!

Наиболее удачными, по мнению самого нелегала, были первые годы его пребывания в Штатах. И тут дело не только в ордене Красной Звезды, к которому его представили уже в 1949-м. Награда была получена за быструю успешную легализацию. Удачно работали по атомной проблематике его подопечные, руководители группы «Волонтеры», Моррис и Лона Коэн. Это при их содействии Марк передал в Центр немало технической документации по атомной бомбе

Не собираюсь никого обижать, но все же у верных друзей, Морриса и Лоны, не хватало некого чувства настороженности, бдительности. Смелость Лоны порой творила чудеса, но могла и превратиться в серьезную помеху при работе. И тогда Марку пришлось убедить Коэнов отдать на связь ему лично ценнейшего американского источника «Млада» (он же «Стар»). Юный гений и не догадывался о законах конспирации. Таланту, успешно трудившемуся в секретнейшей атомной лаборатории Лос-Аламоса, было не до того. Его контакты с Питером, а затем с Лоной не обеспечивались надежным прикрытием. Могли привести если не к провалу, то к серьезным неприятностям. Быть может, на короткий период времени отношения с Коэнами подверглись определенным испытаниям. Глухое, запрятанное недовольство слышалось мне в рассказе самого Морриса об этом периоде, когда он решительно не согласился выделять Марка из всех своих «кураторов», назвав его одним из многих.

Но решение оказалось верным. Подразочаровавшийся в идеях коммунизма «Млад» (он же ученый Теодор Холл) собирался совсем отойти от контактов с советской разведкой. И великий уговорщик Марк упросил его в 1949-м не рвать, хоть на время остаться.

В 1950-м пришлось-таки спасать Морриса и Лону. Уж чересчур открыто проповедовали они свои коммунистические взгляды. Маккартизм, аресты левых, а Коэн не скрывал: да, я боролся с Франко в составе интернациональных бригад. В июле последовал арест товарищей «Волонтеров» по коммунистической ячейке Юлиуса и Этель Розенберг. Заведомо ложное обвинение в атомном шпионаже закончилось электрическим стулом. А Коэнов – о чем поподробнее в следующих главах – вывезли из США. Вот кто был причастен к добыче атомных секретов…

Быть может, не предвидя того, Фишер спас тогда и себя. Через несколько лет при аресте Коэнов в Англии, работавших там под фамилией Крогеров, всплыло расплывчатое свидетельство о их знакомстве с неким американцем. Но Фишера – полковника Абеля – в том человеке их соседка не опознала. А могла бы…

Ведь в 1948-м советская разведка понесла в США тяжелейшие потери. Еще до приезда Фишера в Штаты предала своих одна из ведущих фигур в нелегальной разведке Элизабет Бентли. За арестами советских агентов последовали закрытия наших консульств и официальных представительств в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско. Разрушенную, а частично и замороженную сеть надо было кому-то восстанавливать. В этом тоже заключалась задача резидента Марка, которая еще больше осложнилась в 1950-м, когда в сентябре был принят Закон Маккарена – Вуда о внутренней безопасности. Срок заключения в мирное время за шпионаж против США был увеличен до десяти лет. Шла «охота на ведьм». Более десяти миллионов американцев – и левых, и просто хоть как-то симпатизировавших Советскому Союзу, были подвергнуты проверке на лояльность. Малейшее подозрение – и репрессии, вплоть до тюремного заключения.

Вот в таких условиях предстояло возрождать разведку резиденту Марку. Задача – не на пять лет, и даже не на пятнадцать. Многое успев, Вильям Фишер эту задачу в основном выполнил. Видите, какой огромный объем работы пришлось проделать. И насколько разнообразный. На фоне всего этого обвинения Абеля в том, что был он лишь «почтовым ящиком», передаточным звеном, звучат смехотворно. Да, полковник не успел совершить еще больше, хотя создал все условия для успешной работы своей собственной и агентуры. Но… Помешали предатель Рейно Хейханен, арест…

Немало неприятного, даже обидного для разведчика пишется вокруг неудавшегося отзыва в 1957 году этого связника-предателя. Этнический карел, лейтенант, а вскоре и майор Хейханен нелегально обосновался в США в октябре 1952 года. Когда дело не пошло и Вик – это его оперативный псевдоним – явно запил, майору, сообщив о присвоении очередного звания и награждении орденом, приказали прибыть в Париж, а уж оттуда – в СССР на новую работу. В принципе это общепринятая во всех разведках практика. Сотрудника не настораживают, не нервируют, а даже поощряют, чтобы избежать подозрений и добиться его возвращения домой. В Париже в разговоре с сотрудником нашей разведки Вик пообещал вернуться в Москву, о чем Фишеру, находившемуся тогда где-то на побережье, тотчас сообщили радиограммой. Успокоенный, он решил ехать в Нью-Йорк. На этот раз против него было все – даже погода. Из Центра ему радировали о предательстве Вика, а он из-за помех, сначала на побережье, потом в Нью-Йорке, никак не мог принять настойчиво посылавшиеся сообщения. Связь с Москвой была отвратительной. Так он и заснул, замученный, в отеле «Латам», не расшифровав радиограмму, где его в очередной раз предупреждали: беги, беги!

Еще одна неприятная легенда. Фишер виноват в том, что при нем найдено немало улик, доказывающих принадлежность к советской разведке. А вот тут давайте по порядку. При аресте он проявил невиданное, прямо-таки фантастическое самообладание и хладнокровие. Люди из ФБР в глаза назвали его полковником, и он понял, что предал Вик: только радист знал, какое офицерское звание у Марка. Фишер ухитрился уничтожить блокнот с кодами и так и не расшифрованную радиограмму. Попросил у фэбээровцев карандаш, чтобы написать заявление, сделал вид, будто сломал грифель, подменил бумагу и сумел скомкать, а затем спустить в туалет не отправленное в Центр донесение.

Здесь я беру минуту на размышление. Все это пишется в наших источниках, подтверждается самим Вильямом Генриховичем. Если так, то надо признать, что работали трое арестовывавших его американцев крайне непрофессионально. Действия соответствующих групп при арестах обычно отработаны, скоординированы. Перехватывается все, вплоть до взглядов, которыми обмениваются между собой арестовываемый и домочадцы. В зарубежных источниках рассказы об уничтоженных Абелем уликах называют домыслами. Все же версия о том, что ранним июньским утром трое агентов были чересчур уверены в себе, опьянены успехом, обнаружив русского полковника голым в гостиничном номере, и потому действовали небрежно, имеет определенные основания. Есть отголосок этого и в книге «Тайная война» Санжа де Гамона, признававшего, что первые двадцать минут обыск в номере гостиницы «Латам» проводился крайне поверхностно.

Но как же тогда с найденными письмами от жены и дочерей, которые в качестве улики демонстрировал и даже зачитывал в суде обвинитель? Да, он очень любил свою Элю и дочерей Эвелину и Лиду – Лидушку. Хранил – разумеется, очень тщательно спрятав, но в нарушение всех правил, – несколько писем, и когда их зачитали в суде, то полковник вызвал еще больше симпатий, чем свидетельствовавший против него явный алкоголик Хейханен. Можно ли поставить это чувство любви в упрек Фишеру? Он столько лет прожил в Америке один. Как упрекать его за любовь к трем единственно близким людям?

Уж если мы вспомнили о родных разведчика, то вот еще сценка из жизни нелегала, связанная с семьей. Когда жена и Эвелина встречали его во Внуковском аэропорту во время одного из редких приездов в неизвестно как легендированный отпуск, Фишер сразу закурил. Взялась за сигарету и супруга. Уже вполне взрослая Эвелина сказала, что не прочь закурить и она. Фишер строго поглядел на жену: «Ну что, выучила и ее».

Девять лет работы, каждый из которых засчитывается нелегалу за два, несколько орденов, повышение в звании и арест агентами ФБР. Чтобы дать знать Центру об аресте, Марк назвал себя именем умершего (и, что понятно, известного КГБ) друга – Абель. Процесс «Соединенные Штаты против Рудольфа Ивановича Абеля» закончился суровым приговором – 30 лет. Впрочем, за совершенное полковнику грозила смертная казнь или пожизненное заключение, что и случилось бы, если бы не благородные старания его адвоката Джеймса Донована. А так – четыре с половиной года в тюремной камере города Атланты и счастливое избавление: при помощи нашей внешней разведки и при содействии того же Донована, искусно исполнившего роль посредника, Абеля обменяли на Пауэрса и еще двух шпионов. Обмен на Пауэрса произвели на берлинском мосту Глинике 10 февраля 1962 года.

А нам стоит вернуться в Штаты. Суд, Хейханен свидетельствует против советского полковника. Фишер внешне абсолютно спокоен. Его адвокат Донован с восхищением следит за подзащитным, ни малейшим жестом, ни вздохом не высказывающим никакой тревоги. А речь-то идет о приговоре: это смерть, пожизненное заключение или 30 лет тюрьмы. При всех стараниях Донована подзащитному отвешивают 30 лет. По сути, в 54 года – то же пожизненное: в тюрьме до восьмидесяти четырех недотянуть никак. Суровый приговор полковник встречает с внешним безразличием и лишь с достоинством благодарит Донована.

К своему адвокату Фишер проникся симпатией искренней. И когда какими-то судьбами во второй половине шестидесятых нью-йоркский адвокат выбрался-таки в СССР, он очень хотел с ним встретиться. Но запретили под каким-то предлогом, а Доновану наговорили несуразицу. Хорошо хоть, что разрешили подарить еще в 1962 году – через других сотрудников разведки – старинную книгу по римскому праву. Донован был завзятым коллекционером, и принесенные по почте на свой нью-йоркский адрес дары вместе с трогательным письмом от Абеля принял с огромной благодарностью. Тут надо сказать, что посылочка пришла из Восточного Берлина, а отправлял ее доверенный человек всех разведок социалистических стран адвокат Фогель. Так вот, по свидетельству Юрия Ивановича Дроздова, Фогель, тоже знавший толк в старинных книгах, был не прочь присвоить дар себе. Проявили бдительность, не дали, и посылка нашла адресата.

Рассказывала Эвелина Вильямовна и о другом визите в Москву. Приезжал в СССР немец – зубной техник, с которым полковник Абель сидел в тюрьме в Атланте. Они сдружились, и немец даже ухитрился помочь русскому, смастерив в тюремной мастерской из подручных средств нечто, закрепляющее сломавшийся зубной протез. Но и здесь встреча не состоялась. Тоже запретили. Ну до чего суровое было время!

Подведем первые итоги. Фишер прожил жизнь под пятью личинами. У него шесть биографий, включая одну собственную. Вильям Генрихович успел потрудиться со многими героями нашей разведки: Кимом Филби, Моррисом и Лоной Коэн, Гордоном Лонсдейлом – Молодым, Африкой де Лас Эрас… Кстати, доходили до меня сведения, что со всеми прекрасно ладил, а вот, судя по английским источникам, с Кимом Филби не слишком сработался. Не нравились они друг другу. Серьезный Вилли Фишер и расслабленный аристократ Ким Филби были антиподами.

Да, человек-легенда Вильям Генрихович Фишер работал со множеством выдающихся разведчиков, чьи имена здесь перечислены. Надеюсь, я убедил оппонентов, что Вильям Фишер, известный под именем Рудольфа Ивановича Абеля, действительно нелегал высочайшего класса. А для предпочитающих сугубо официальные доказательства приведу список наград Вильяма Генриховича Фишера: орден Ленина, три ордена Красного Знамени, ордена Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I степени и Красной Звезды, множество медалей. Учитывая, что в те годы разведчиков почестями не слишком баловали, орденская планка выглядит солидно, внушительно. И заслуженно.

С такими генами – только на Лубянку

Уж с чем не поспоришь, так это с тем, что Вильям Август Фишер, именно так записано в сертификате о рождении, появился на свет 11 июля 1903 года в субрайоне Вестгейта английского города Ньюкастл-апон-Тайн. Повторюсь: эмигранты-большевики Генрих Матвеевич Фишер и жена его, Любовь Васильевна, урожденная Корнеева, назвали сына в честь боготворимого обоими Шекспира. И хотя Вильям Генрихович прославился совсем не на литературном поприще, я постараюсь рассказать о нем если не как о писателе, то уж точно – как о способном литераторе.

В последние годы почему-то разгораются споры о национальности Фишера. Раньше об этом как-то молчали, а теперь именуют его то чистым англичанином, то немцем, не всегда добавляя «обрусевшим». Сейчас вот записали в евреи, тыча в фото молодоженов Вилли Фишера и Елены Степановны Лебедевой и талдыча: «Похож, похож, точно пятый пункт, да и фамилия не только немецкая».

Спешу разочаровать – а может, обрадовать заблуждающихся. Человек с фамилией Фишер был кристально чист, когда называл себя «обрусевшим немцем».

Родословная установлена исключительно и на удивление точно исследователями из Рыбинска и досконально проверена профессором Дэвидом Саундерсом, преподающим на исторической родине Фишера в Ньюкастле. Я бы сказал, что об отце полковника, родившемся в XIX веке, известно в определенной степени гораздо больше, чем о нем самом.

Но исследование биографии папы, Генриха Фишера, вгрызание в глубины его сложнейшей биографии заставило вспомнить пословицу «Яблоко от яблони…». Отец знаменитого разведчика часть жизни занимался приблизительно тем же, что и сын. Масштабы и отдача, конечно, меньшие, но все-таки не зря Генрих Фишер считался опытным подпольщиком. Существует же такое понятие, как «гены музыканта», «гены ученого». Здесь перед нами типичный случай наследования «гена разведчика».

Но обо всем этом чуть ниже, а пока перейдем к роду Фишеров. Дедушка – Генрих Август Фишер был настоящим немцем, выходцем из Северо-Восточной Тюрингии. Бабушка, урожденная Эмилия Винклер, – из Берлина. Писалось, будто управляющий имением князя Куракина в Ярославской губернии выписал их и еще несколько толковых людей из Германии, чтобы навести в имении порядок. Однако, похоже, идея укрепить большое хозяйство принадлежала еще князю Михаилу Андреевичу Волконскому, владевшему поместьем Андреевское с 1835 по 1863 год. А уж потом, в 1864-м, после свадьбы его дочери Екатерины и Анатолия Куракина, имение отошло к князю Анатолию Александровичу.

Не знаю, как остальные германцы, а дедушка будущего полковника Абеля уж точно пришелся к княжескому двору: прекрасно разбирался в лошадях, был отличным ветеринаром. Эмилия занималась разведением кур. Семейство по-прежнему сохраняло германское подданство, но уже пустило русские корни. По некоторым сведениям, Генрих Август даже принял в 1881-м православие и откликался на имя Александр.

9 апреля 1871 года в имении Андреевское Марьинской волости Ярославской губернии у трудолюбивого немца и его супруги родился сын Генрих, второе имя – Маттеус или Матвей. Местные крестьяне немецкое «Генрих» выговаривали с трудом и для простоты окрестили мальчика Андреем – на это имя он отзывался с удовольствием. Даже став взрослым, в некоторых документах называл себя именно так.