Полная версия

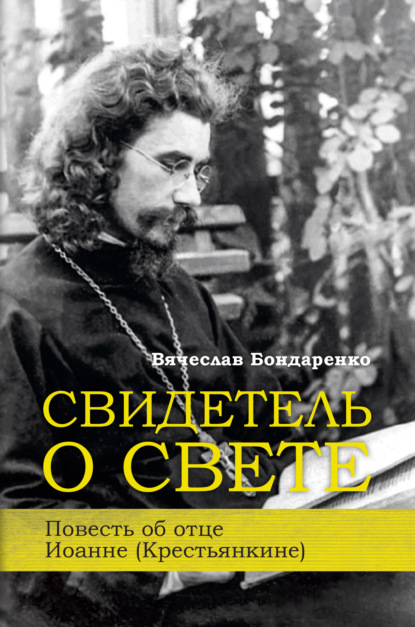

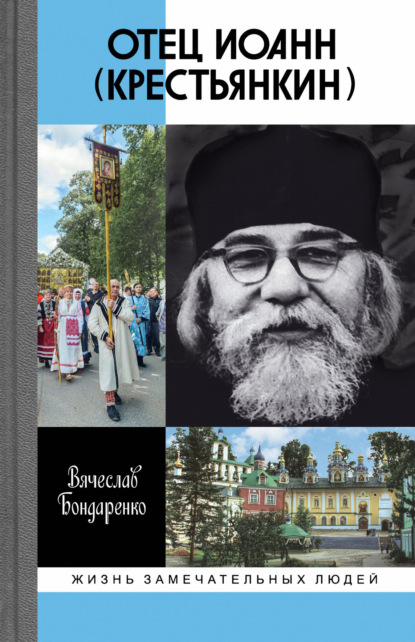

Отец Иоанн (Крестьянкин)

Удивительна, непостижима незримая связь между поколениями!.. Оказывается, прямым предком о. Иоанна (Крестьянкина) был человек, не просто известный в миру своим благочестием, но ученик святых, достигший в духовной жизни небывалых высот, то есть праведник. Духовным отцом И. М. Немытова был старец о. Афанасий – наследник преподобного Паисия (Величковского), основателя русского старчества. Прапрадед о. Иоанна сподобился благодати неоднократных бесед с великими старцами Моисеем, Львом и Макарием, учился у них. По свидетельству современников, ему была доступна умносердечная молитва – один из высших молитвенных подвигов. И даже мирские имя-отчество у него были те же, что и у о. Иоанна, – Иван Михайлович. Совпадения?.. Совпадений у Бога не бывает. Можно сказать, что жизнь И. М. Немытова – труднопостижимый, Промыслительный намек на будущую жизнь его праправнука.

Память о купце-праведнике бережно сохранялась в городе, и, конечно, будущий о. Иоанн в детстве не раз слышал от родных рассказы о своем благочестивом прапрадеде. А первым точно известным предком о. Иоанна по линии Немытовых был его прапрапрадед, купец Михаил Сергеевич Немытов, родившийся около 1761 года. Он тоже был прасолом, гонял скот из малороссийских губерний в Орёл, Москву и Петербург. Впоследствии он стал купцом 3-й гильдии и на 1793 год держал в Орле, как и трое его братьев, «менную лавку».

А вот для отца героя этой книги прасольство долгое время оставалось единственным средством заработка. Для закупок скота Михаил Крестьянкин тоже ездил главным образом в малороссийские губернии – тамошних овец и быков можно было приобрести за хорошую цену, а продать намного дороже. Эти «командировки», насколько можно судить по воспоминаниям орловских прасолов, были утомительными, а часто и опасными. Допустим, настиг в дороге проливной ливень, а укрыться негде, кругом голая степь, вот и ночуй на мокрой земле. Или весь гурт скота падет от неожиданной хвори (иной раз путь на протяжении сорока верст был завален тушами павших животных). А то и разбойники грабили прасолов, отбирая и скот, и выручку. Словом, рискованное, но азартное, интересное дело, доступное далеко не каждому.

Супружескую жизнь Михаил Дмитриевич начал в возрасте тридцати одного года; видимо, до этого он становился на ноги, чтобы содержать семейство. И избранницей его стала девушка, как тогда говорили, «из простых». 10 января 1894 года М. Д. Крестьянкин женился на дочери государственного крестьянина, семнадцатилетней Евдокии Васильевне Сорокиной, уроженке деревни Монастырская Сухая Орлица (ныне – Сухая Орлица, деревня, вплотную примыкающая к западной окраине Орла, но не входящая в городскую черту). Запись о венчании сделана в метрической книге храма Святого Илии Пророка – подробнее о нем будет сказано в следующей главе; это тот же южный край города, что и приход Смоленской «Одигитрии», где венчаались и крестились предыдущие поколения Крестьянкиных. Венчал молодых священник о. Андрей Левитский с диаконом о. Алексеем Орловым и псаломщиком Иваном Богдановым. Поручителями по жениху были мещане Петр Васильевич и Дмитрий Петрович Немытовы, по невесте – мещанин Александр Михайлович Овсянников и крестьянин Покровской слободы Николай Николаевич Кошеверов.

7 декабря 1894 года у пары родился сын Александр. Но радость в молодой семье сменилась горем – восемнадцатилетняя Евдокия Васильевна не перенесла тяжелых родов и спустя одиннадцать дней ушла из жизни. Похоронили ее на Крестительском кладбище. Михаил Дмитриевич остался вдовцом с младенцем на руках. А через полгода – новая трагедия, смерть сына: Александр умер 11 июня 1895-го.

Но жизнь всё же взяла свое, и 18 сентября 1895 года Михаил Дмитриевич женился вторично. На этот раз его избранницей стала двадцатилетняя «дочь отставного рядового из мещан города Орла» Елизавета Илларионовна Кошеверова. Венчал молодых священник о. Иоанн Жаворонков с диаконом о. Алексеем Орловым и псаломщиком Иваном Богдановым. Поручителями по жениху были его родной дядя по материнской линии (и работодатель) Дмитрий Петрович Немытов и мещанин Иван Александрович Москвитин, а по невесте – мещане Павел Ильич и Николай Илларионович Кошеверовы, соответственно ее племянник и брат. Особо стоит обратить внимание на то, что вторая жена М. Д. Крестьянкина была орловчанкой, тогда как во всех посвященных о. Иоанну публикациях местом рождения его матери назван город Болхов. На деле же семья Кошеверовых к Болхову никакого отношения не имела – в сохранившихся на данный момент метрических книгах пятнадцати болховских храмов эта фамилия не встречается ни разу. Зато она была хорошо известна в Орле и Мценске. Так, Ивана Сергеевича Тургенева в 1818 году крестили в Борисо-Глебском соборе, который построил орловский помещик Борис Матвеевич Кошеверов (этот храм был разрушен в октябре 1941-го). Братья Сергей и Алексей Кошеверовы были вхожи в московские театральные круги 1840-х, именно они познакомили своего племянника Прова Садовского с А. Н. Островским, а сын Сергея Александр Кошеверов (1874–1921) сам стал известным актером. В XX веке фамилию прославила кинорежиссер Надежда Николаевна Кошеверова (1902–1989), автор одной из лучших советских киносказок «Золушка».

Отца Елизаветы Илларионовны Кошеверовой (и, соответственно, деда о. Иоанна по материнской линии) звали Ларионом Григорьевичем. В ревизской сказке орловских мещан за ноябрь 1857-го он упоминается как «рекрут 1854 года»; поскольку в то время призывным возрастом был 21 год, можно заключить, что родился Ларион Григорьевич в 1833-м. Армейская его служба выпала как раз на время Крымской войны, правда, участвовал ли он в боевых действиях – неизвестно. Из той же ревизской сказки следует, что у Л. Г. Кошеверова были брат-близнец Николай, младшие братья Илья (1840 года рождения) и Иван (1844-го). Их отцом – прадедом о. Иоанна по материнской линии – был мещанин Григорий Степанович Кошеверов, рожденный в 1809 году. Жену его звали Марией Алексеевной (1814 года рождения); одним домом с братом жила также его незамужняя сестра Татьяна Степановна (1819 года рождения). Своего угла Кошеверовы к ноябрю 1857 года не нажили – ютились вшестером «в 1 части на квартире в доме мещанина Горшешникова»[4], то есть на той же южной окраине Орла, что и Крестьянкины.

У Елизаветы Илларионовны Кошеверовой-Крестьянкиной были братья Николай и Илья (у которого родились дети Павел, Илья, Михаил, Пелагея, Василий, Лидия, Александра и Антонина – двоюродные братья и сестры о. Иоанна) и сестра Прасковья, в замужестве Овчинникова. К сожалению, метрические книги Ильинского храма за 1875 год не сохранились и какого числа и месяца появилась на свет мать о. Иоанна, мы не знаем.

Жили Крестьянкины на левом берегу Оки, в двух кварталах от реки, на длинной улице Воскресенской (в 1929–1961 годах она называлась улицей Безбожников, а с 21 апреля 1961-го носит имя Юрия Гагарина). Впервые на планах Орла Воскресенская улица появилась в 1842-м. Она была названа по храму Воскресения Господня, находившемуся в начале улицы (в конце 1930-х он был снесен, сейчас на его месте магазин «Бежин луг»). Улицу населяли в основном купцы (в начале Воскресенской находился, да и сейчас находится, самый большой в городе рынок) и старообрядцы (на соседней улице Черкасской с 1842-го высился храм Успения Божией Матери, возведенный на месте старообрядческой церкви). Ныне застройка улицы Гагарина разномастная, но в начале XX века это было безраздельное царство каменно-деревянных двухэтажных и деревянных одноэтажных домиков, чьи фасады и наличники украшала затейливая резьба, выполненная методом пропиловки. Множество таких домиков в разном состоянии – отличном, хорошем, удовлетворительном и умирающем – сохранилось на улице и в окрестных кварталах и сейчас. А вот маленький, ничем внешне не примечательный одноэтажный дом Крестьянкиных в два окна, увы, не уцелел – как рассказала автору этих строк двоюродная племянница о. Иоанна, монахиня Свято-Введенского женского монастыря матушка Анна, его снесли в 1980 году. Согласно воспоминаниям о. протоиерея Иоанна Троицкого (1930–2010), «в Орле мое семейство и отца Иоанна Крестьянкина были соседями. Его дом стоял там, где теперь на улице Гагарина расположен нынешний магазин “Апельсин”». Бывший супермаркет «Апельсин» ныне называется «Перекресток» и находится по адресу Гагарина, 51, на первом этаже построенной в 1980-м девятиэтажки.

Орловчанка Зинаида Васильевна Петрова, бывавшая в доме у Крестьянкиных, запомнила, что он был очень чистым и уютным. Сначала небольшая передняя, затем комната с печкой, которую топили дровами. В красном углу – старинные иконы Спасителя и Знамения Божией Матери. На покрытой скатертью столе лежал молитвослов с истертыми, зачитанными страницами. Другая комната – чисто убранная спальня.

К началу XX века лихая прасольская молодость Михаила Дмитриевича Крестьянкина уже оставалась в прошлом. По меркам той эпохи в свои 47 лет был он уже почти в начальном старческом возрасте и занимался коммерческими делами в самом Орле, принимая и оценивая купленный другими скот на рынке (в автобиографии о. Иоанна 1989 года должность отца указана как «товаровед»). К сожалению, фотографий его не сохранилось; та, что опубликована в сборнике воспоминаний «Пастырь добрый», атрибутирована, увы, ошибочно – на самом деле на ней изображены не М. Д. Крестьянкин с женой, а болховский священник о. Николай Коссов (1888–1929) с супругой Глафирой.

В семье родились уже семеро детей – для того времени не редкостное исключение, а обычная картина. Правда, ранние годы семейной жизни Крестьянкиных были печальными. Первой 24 июля 1896 года появилась на свет дочь Серафима, но уже 30 октября того же года она умерла («слаба родилась», особо отмечено в метрической книге). Вторая дочь, Мария, прожила еще меньше – родилась 7 июля 1897 года, а умерла 17 августа того же года, также «от слабости». Третьим 28 августа 1898 года появился на свет сын Александр; он всю жизнь жил в Орле, работал продавцом, имел троих детей и умер в 1965 году. Второго сына 15 мая 1900 года назвали Константином, и ему суждено было вписать яркую страницу в историю орловского театра – он стал известным художником-гримером и скончался в 1985-м. 12 января 1903 года (а не 1905-го, как сказано во всех открытых источниках) родилась дочь Татьяна, которая в раннем детстве из-за неудачного падения стала горбатенькой. Она также прожила жизнь в родном городе, работала счетоводом в Горснабе, замуж не вышла и после смерти матери поселилась с двоюродной сестрой Марией Николаевной Овчинниковой (1890–1969), принявшей монашество с именем Евгения. Умерла Татьяна Михайловна в 1954-м и была похоронена на Крестительском кладбище Орла в одной могиле с матерью. Затем у Крестьянкиных родились сыновья Павел (27 июня 1906 года) и Сергий (25 июня 1908-го); Павел выжил, но прожил недолго, скончался в юношеском возрасте, а Сергий умер еще ребенком.

А 29 марта 1910 года (по новому стилю, введенному восемь лет спустя, – 11 апреля) в семье родился восьмой ребенок, которого назвали Иваном. Был тогда понедельник пятой седмицы Великого поста, день преподобного Иоанна Пустынника – древнего отшельника, десять лет проведшего в заброшенном колодце. В его честь и назвали младенца. Но в тот же день отмечается также память преподобных Марка и Ионы Псково-Печерских. Так в самом начале жизни Вани Крестьянкина блеснуло ему его будущее, пока никем еще не разгаданное. А еще оно было заложено в самих имени и фамилии. Крестьянкин – это ведь от «крестьянки», а в этом слове так же явно звучит «христианка», как и в простом мирском «воскресении» – Воскресение Христово, как в «спасибо» – «спаси Бог». А «Иван» в переводе значит «Благодать Божия».

Срединная русская природа, сочетание старины и новизны, непостижимый на первый взгляд сплав разнообразных черт национального характера, сложная и богатая история духовной жизни, благочестивые семейные традиции – вот та основа, на которой возрастал будущий отец Иоанн, вот что сделало его в итоге воплощением русского человека, живущего для Бога и людей.

Глава 2

Орловские годы

В день рождения Вани в доме Крестьянкиных отмечались чьи-то именины – возможно, младшего брата Михаила Дмитриевича, 45-летнего Ивана. Ждали к столу и Елизавету Илларионовну, но тут как раз начались роды, и один из гостей недовольно пошутил:

– Ну и не вовремя мальчик-то родился…

На третий день, 31 марта, Ваню понесли крестить в храм Святого Илии Пророка, или, как его называли в народе, Николы на Песках. Идти было минуты две – храм стоял на той же Воскресенской улице, что и дом Крестьянкиных, шагах в пятидесяти правее. На фотографиях эта церковь не производит впечатление особенно большой и высокой, но воочию поражает величественными размерами. Она была построена в Екатерининские времена, когда Орёл уже был губернским городом. Ее заложили в 1775 году на месте бывшего выгона, где стояла часовня в память о первой деревянной церкви Воскресения с приделом Пророка Божия Илии, выстроенной здесь в 1560-х годах, во время основания Орла. В 1776-м первым освятили южный придел Святителя Николая Чудотворца (отчего и пошло народное название храма), а главное здание было готово к 1790 году. 19 сентября 1858 года, когда Орёл сильно горел, пострадали трапезная и колокольня, но вскоре они были обновлены. В 1874-м в храме установили резной золоченый иконостас, в 1898-м вокруг возвели железную ограду на кирпичном фундаменте, а чуть позднее построили две каменные часовни, до наших дней не дошедшие. На начало века прихожанами храма были 924 мужчины и 900 женщин, из них 600 мужчин и 200 женщин были грамотными; в их число входили и родители Ивана.

Наиболее чтимыми в храме являлись иконы пророка Божия Илии, святителя Николая Чудотворца и святителя Митрофана Воронежского; все они являются покровителями семьи и брака, потому в народе храм часто называли «венчальным». Начиная с 1811 года ежегодно 20 июля, в Ильин день, в храм из всех городских церквей совершался крестный ход. «Какие замечательные крестные ходы были у нас в Орле, особенно пасхальные, – уже в старости вспоминал о. Иоанн (Крестьянкин). – Кругом разливалось море огня, благовестил торжественный колокольный звон. Это были настоящие торжества».

При советской власти храм был закрыт, но, к счастью, не снесен. На цветной фотографии, сделанной немцами в оккупированном Орле, видно, что в 1940-е годы малых куполов на церкви уже не было. После войны в ней размещалась швейная фабрика № 2, с 1963-го – филиал производственного объединения «Радуга». 4 июля 1995 года храм был возвращен приходской общине, в сентябре начались богослужения, а с марта 1996-го купола вновь украсили золоченые кресты. После открытия о. Иоанн подарил своему первому храму облачения, богослужебные книги и утварь; особо берегут в храме подаренное им Евангелие, которое ныне хранится в специальном киоте рядом с крестом, находившимся в гробе священноисповедника Георгия Коссова (о нем еще будет речь ниже).

Храм высится на углу улиц Гагарина (бывшей Воскресенской) и Нормандия-Неман (бывшей Николо-Песковской). Сейчас вокруг разномастная застройка: с левой стороны магазин «Перекресток», с правой – через улицу старинные, но уже обновленные частные домики, над которыми возвышаются два бело-бежевых с голубыми вставками высотных «столбика», порождение уже нашей эпохи; позади храм полукольцом охватывают девятиэтажки брежневских времен. А в начале XX века это была одноэтажная, деревянная южная окраина Орла. Если пойти от храма вперед, то путник проходил мимо стоящего в глубине квартала 2-го Орловского духовного училища (сейчас в его перестроенном здании – средняя школа № 29), величественного собора Смоленской иконы Божией Матери, освященного в 1895 году, – «родного» храма для старших поколений Крестьянкиных, – и минут через восемь достигал рыночной Кромской (сейчас Комсомольской) площади, на которой теперь разбит разрезанный дорогой пополам парк; еще дальше – маленькая Щепная площадь, ныне застроенная многоэтажками, а левее располагалось Крестительское кладбище, окруженное стеной и усаженное в 1896 году тоненькими деревцами, – уже в конце XIX века этому погосту было сто лет. Если же идти от Николо-Песковской вниз, то всего через квартал начиналась коротенькая Задняя Песковская (сейчас – просто Песковская) улица, а там уже ведущая к Брянску железная дорога, переезд с будкой, наличие которой особо отмечали старые карты, и город заканчивался. Современный же Орёл тянется и много южнее этого предела.

Ильинский храм был первым в жизни Вани Крестьянкина. Крестил младенца священник о. Николай Азбукин (он же раньше крестил Павла и Сергия Крестьянкиных); сослужил ему о. диакон Иоанн Адамов, а помогал псаломщик Евстигней. В метрической книге псаломщик сделал запись: «Родители: орловский мещанин Михаил Димитриев Крестьянкин и законная жена его Елисавета Иларионова. Восприемники: орловский мещанин Александр Михайлов Крестьянкин и орловская мещанка вдова Параскева Иларионова Овчинникова», то есть старший брат и родная тетка, сестра матери.

С младенчества Ваня страдал сильной близорукостью, был слабеньким, часто и подолгу болел. Доходило до того, что близкие вздыхали над его колыбелью: «Ванечку-то хоть бы Бог прибрал!» Так и произошло, но в другом смысле. Однажды, когда младенец почти умирал, до предела измученная и утомленная Елизавета Илларионовна задремала над его кроваткой и вдруг увидела перед собой сияющую деву, в которой узнала святую великомученицу Варвару. «А ты мне его отдашь?» – спросила дева, указывая на младенца. Мать протянула к ней руки и… проснулась. На следующий день Ваня начал выздоравливать. И не было потом ни дня, чтобы он не поминал в молитве святую великомученицу, которая «прибрала» его к себе. К последней странице молитвослова о. Иоанна был приклеен бумажный кармашек, в котором лежала иконка святой великомученицы Варвары с надписью рукой батюшки: «Которая много значит в моей жизни».

3 июня 1912 года в семью Крестьянкиных пришло горе – в возрасте сорока девяти лет от воспаления легких скончался Михаил Дмитриевич. Елизавета Илларионовна, которой было тогда тридцать восемь, осталась одна с пятью детьми на руках (старшему четырнадцать лет, младшему – два года). Но в тяжкое время проявилась сила духа и стойкость характера этой удивительной женщины. О. Иоанн вспоминал, что по праздникам в маленький деревянный дом Крестьянкиных на Воскресенской набивалось полным-полно гостей, и для всех у матери находились и угощение, и доброе слово, а провожая людей, она еще и снабжала их гостинцами для тех, кто не смог заглянуть на огонек. И первые, самые простые и внятные уроки добра, милосердия, сострадания к ближнему мальчик получил именно от матери.

Что-то запоминалось на всю жизнь. Например, самовар, в котором варятся завернутые в марлю яйца к завтраку. И как только они готовы, у мамы начинает «болеть голова» (Елизавета Илларионовна и в самом деле страдала мигренями), «пропадает аппетит», и свое яйцо она отдает младшему, Ване. Это история из голодных лет, может быть, 1921-го или 1922-го. Тогда в доме Крестьянкиных нечего было менять даже на хлеб, оставалась только икона Божией Матери «Знамение». Но на все попытки перекупщиков получить икону и расплатиться с хозяйкой хлебом Ваня слышал твердое «Нет» из уст матери. Еще больше она укрепилась в своем решении, когда увидела сон, в котором икона уходила из ее дома на небо в огненном столпе. Образ так и остался в доме… А вот Ваня подкармливает слепых мышат, и мать ограждает его от досады соседа и друга семьи, купца Ивана Александровича Москвитина: «И что ты ему разрешаешь с мышами возиться, Лиза!..» И так же надолго врезается в память материнское неодобрение, когда на Рождество 1915-го пятилетний Ваня впервые в жизни сам проехался на извозчике – на гривенник, подаренный Москвитиным. Ничего не сказал, смолчал, утаил монетку, хотя обычно ее отдавал маме… Стыд за проступок – хотя, кажется, что в нем такого? – остался навсегда. Как и стыд за то, что на Пасху 1917 года, оставшись дома один, отщипнул на пробу кусочек кулича, стоявшего на столе. «Я помню до сих пор этот грех», – признавался о. Иоанн в 1970-х.

Трогательная связь между сыном и матерью сохранялась до самой смерти Елизаветы Илларионовны. Даже свой необычный почерк, напоминающий старательные детские письмена, о. Иоанн унаследовал от матери.

Ваня рос не только болезненным, но и очень добрым. Над ним могли подшутить двоюродные братья, предложив полизать на морозе дверную ручку или усадив на коня без седла, но он не держал на них обиды. О мышатах уже упоминалось, а был еще умерший цыпленок, над которым мальчик долго плакал и которому устроил «христианское погребение». И первые его игры тоже были связаны именно с добротой, милосердием – и с церковью. Она стала для Вани родным домом с раннего детства, всё в расположенном по соседству храме для него было теплым и притягательным. Когда Крестьянкины приходили в гости к соседям, у которых висел большой портрет некоего архимандрита, мальчик подолгу любовался его строгим величественным обликом. Воодушевленно участвовал в венчаниях старших братьев – был «мальчиком с иконой» (много лет спустя о. Иоанн в мельчайших подробностях вспомнит эти венчания, наставляя перед браком о. Геннадия Нефедова и Ксению Правдолюбову). А насмотревшись на службы, он попросил маму сделать ему «кадило» из консервной банки, «епитрахиль» из полотенца и помогать во время «службы». Другая мать одернула бы сына, строго внушила бы ему, что игра и церковное таинство – несовместимые вещи. Но, видать, глубоко врожденное чувство такта Елизаветы Илларионовны сделало свое дело (а может быть, материнское сердце почувствовало, что это не просто игра). И сам о. Иоанн впоследствии, когда у него спрашивали, как относиться к такому поведению детей, отвечал:

– Это не игра! Это их жизнь. И не препятствуй им. Пусть только будет всё это серьезно и строго. Как только заметишь какое-либо легкомыслие или улыбку – пресекай. Да они и сами перестанут «служить», когда выйдут из младенческого возраста.

Мать терпеливо участвовала в «службах» пятилетнего Вани, которые порой затягивались надолго. И можно предположить, что в своих «игральных» молитвах мальчик поминал павших за Родину на поле брани, – ведь с 1914 года Россия вела тяжелейшую войну, которую тогда называли Великой, или Второй Отечественной, и Орёл был переполнен ранеными, главным образом солдатами (всего в городе действовали 33 госпиталя, через город прошло больше 114 тысяч раненых, среди которых был и прадед автора этих строк)…

В марте 1916-го Ване Крестьянкину исполнилось шесть лет. И уже тогда было понятно, как резко отличается он от своих старших братьев и сестры. К примеру, окончивший в 1912 году Ильинскую церковно-приходскую школу Константин увлекался театром, не пропускал ни одной орловской премьеры, понемногу готовился освоить мастерство гримера, учась у знаменитого в Орле Жозефа Рауля. А Ваня был весь сосредоточен на церкви. Вскоре он попросил у мамы разрешения самому прислуживать в храме, хотя бы недолго. В соседнем приходе, где алтарничал его ровесник, попросили стихарик, и целую неделю мальчик был счастлив, исполняя пономарское послушание. Но потом стихарь пришлось отдавать, и горю Вани не было конца – он плакал так, что утешить его не мог никто. В конце концов знакомый гробовщик Николай Соболев, сжалившись над малышом, изготовил для него первое в его жизни настоящее облачение – стихарь из золотой парчи, шедшей на обивку гробов. Именно этот стихарь, благословленный епископом Орловским и Севским Григорием (Вахниным, 1865 – после 1919), надели на него во время хиротесии. Так шестилетний Ваня стал пономарем, впервые перешагнув порог храма Святого Илии Пророка в качестве не прихожанина, но служителя. А вернувшись домой с первой службы и барабаня кулачком в двери, радостно объявил:

– Открывайте, я ризу принес!..

На первый взгляд обязанности у пономаря не такие уж и сложные. Но это только на первый взгляд. Это человек, который помогает священнику готовиться к богослужению – готовит облачения, приносит просфоры, вино, воду, ладан, возжигает в алтаре свечи. В процессе службы пономарь возжигает и подает кадило, готовит теплоту, во время причащения подает плат для отирания уст. Если необходимо, он участвует в чтении во время службы, выполняет обязанности звонаря и свещеносца; он также следит за порядком и чистотой в храме. Словом, это совершенно необходимый и важный участник церковной жизни. И для того чтобы четко и правильно выполнять все пономарские обязанности, нужно хорошо знать порядок службы, относиться к делу ответственно, вдумчиво и серьезно. Поэтому отношение к детям-пономарям у разных священников разное. Ведь ребенок остается ребенком – чего-то он просто не понимает в силу возраста, к чему-то относится поверхностно, может и полениться, и поозорничать, что-то просто забыть, с чем-то не справиться.

Мы знаем, что Ваня Крестьянкин исполнял обязанности пономаря ревностно и никаких нареканий не вызывал. Значит, он уже тогда, в шесть лет, хорошо понимал суть этого послушания. Конечно, как полагается, получил на него благословение матери и настоятеля храма. Прошел торжественный и волнующий обряд посвящения в церковнослужители – хиротесию. И наверняка присутствовал на многих беседах, учитывал замечания, подсказки, которые ему давали. Тем более что первым его духовным наставником стал священник, который крестил его и венчал его родителей, – о. Николай Азбукин.