Полная версия

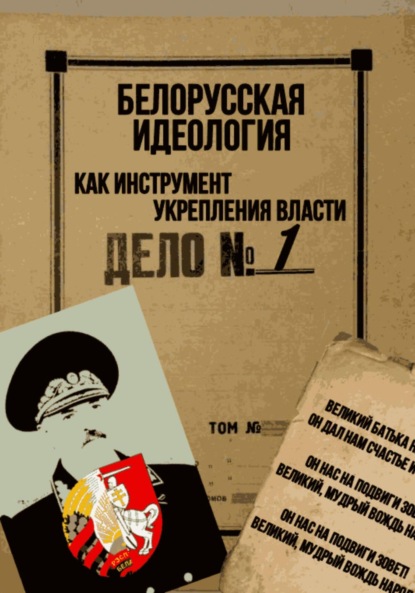

Белорусская идеология как инструмент укрепления власти

Владислав Батяновский

Белорусская идеология как инструмент укрепления власти

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования

После начала 24 февраля 2022 года специальной военной операции России на территории Украины большое значение приобрела стратегическая роль Республики Беларусь. Находящееся между противоборствующими сторонами государство имеет важное военно-географическое положение. С территории страны можно нанести удары одновременно по трем направлениям – в сторону Польши (восточноевропейского центра евроатлантической цивилизации – Варшавы), Украины (столицу страны – Киева) и России (сначала граничащего Смоленска, важного военно-стратегического узла, а затем столицу страны – Москвы). Поэтому, в целях изучения военно-политической ситуации в Восточной Европе и прогнозирования дальнейшего развития хода специальной военной операции, важным представляется анализ внутриполитической составляющей страны.

Анализ характера политической и государственной власти, процесса ее формирования и развития, представляет важное значение в контексте ответа на вопрос о том, почему политическая элита страны принимает те или иные решения в отношении внешнеполитических и внутриполитических проблем. Почему на сегодняшний день белорусский истеблишмент, несмотря на декларативную поддержку, так и не принял решение об участии страны в боевых действиях на территории Украины.

Несмотря на важное в деле актуальности происходящих событий значение государственной и политической власти, большое внимание в работе уделяется проблеме применения одного из ключевых ресурсов власти – культурно-идеологического. На первый взгляд сторонняя для современного политологического сообщества проблема имеет очень важный для анализа современных явлений подтекст двухстороннего влияния внутриполитического культурно-ценностного значения – формируемая идеология позволяет элите, исходя из первопричиной цели удержания власти, принимать те или иные решения в рамках международного пространства. Анализ идеологии, ее изменения в контексте взаимодействия исходя из внешнеполитических обстоятельств, позволит дать ответ на то, каким образом будет формироваться страна, ее внешнеполитический и внутриполитический курсы.

Поэтому, от понимания роли идеологии в процессе укрепления власти президента Лукашенко А. Г. зависит дальнейшее развитие исследовательских, аналитических и прогностических работ в рамках изучения военно-стратегического баланса в Восточной Европе.

Степень научной разработанности

В рамках политологической науки проблема «власти» всегда имело центральное место. На протяжении многих веков различные мыслители и исследователи сосредоточивали свое внимание на изучения проблемы власти для понимания не только базовой социальной иерархии, но и для изучения тесно связанных с политикой проблем базовой философии: в чем смысл бытия? Какова роль человека в нем? Ответ на эти фундаментальные вопросы через понимания власти искали с древнейших времен представители различных философских направлений, к числу которых относятся: Конфуций1, Лао-цзы2, Плантон3, Аристотель4, Цицерон5, Блаженный А.6, Аквинский Ф.7, Макиавелли Н.8, Гоббс Т.9, Милль Д., Локк Д.10, Монтескье Ш.11, Кант И.12, Гегель Г.13, Маркс К.14, Бакунин М. А.15, Вебер М.16, Ленин В. И.17, Кропоткин П. А.18, Грамши А.19, Лукач Д.20, Нозик Р.21, Хайек Ф.22, Белл А.23, Тоффлер Э.24, Кастельс Э.25 и т.д.

Исследованию же проблемы идеологии ранее отводилось одно из самых важных мест в научной среде. Однако, на сегодняшний день, в научном сообществе негласно создалось мнение о том, что на данный момент времени идеология перестала играть свою базисную роль, наблюдается процесс деидеологизации политического процесса. Так, в произведениях таких исследователей и современных мыслителей, как Э. Тоффлер26, М. Кастельса27, Л. Белл28, Г. Киссинджер29, З. Бжезинский30, отмечается, что процесс развития социальных институтов, рост благополучия населения и исчезновение четких классовых границ в процессе перехода от индустриального к постиндустриальному типу производства привели к кризису догматического подхода к пониманию мира. Решение многих насущих и грядущих проблем не могло быть удовлетворено четкими идеологическими конструктами. На смену идеологиям приходит четкое осознание борьбы элит или общественных масс за реализацию тех или иных решений, которые должны позволить разрешить актуальные вызовы. Тем не менее, стоит отметить, что идеологии на сегодняшний день не потеряли своей важности для политических, общественных и экономических процессов. В данный момент происходит переход на новый понятийный характер идеологической сути, ее трансформации как таковой. Данная тема была разработана в работах различных классиков, таких как Дестютом де Траси31, Т. Гоббса32, Д. Локка33, Ш. Монтескье34, И. Канта35, К. Маркса36, Ф. Энгельса37 и В. И. Ленина38.

Проблема же исследования белорусской идеологии не имеет обширной разработанности в рамках отечественной и зарубежной политологической науки. Это связанно с тем, что обычно ученые отводят большую часть внимания фактическому анализу проблеме взаимодействия политической элиты во главе с президентов и общества. Однако, несмотря на это, в рамках исследования можно выделить таких авторов, как Вонсович Л. В.39, Семенчик Н. Е.40, Борисов Н. А.41, и Адуло Т. И.42.

Объект исследования

Объектом исследования является политическая идеология

Предмет исследования

Предметом исследования выступает политическая идеология белорусского государства

Цель исследования

Цель исследования является изучение особенностей влияния политической идеологии белорусского государства на сохранение и укрепление власти Лукашенко А. Г.

Задачи исследования

Для достижения поставленных целей предполагается постановка и

решение следующих задач:

сформировать теоретико-методологическую базу;

сформулировать основы понятия «власть»

определить содержание понятия «идеология»

изучить процесс кризиса явления идеологии на территории Республики Беларусь

исследовать причины появления белорусской идеологии

рассмотреть идейные основы и структуру белорусской идеологии

изучить процесс преобразования белорусской идеологии

сформулировать возможные перспективы развития белорусской идеологии

Методы исследования

Методологическая база исследования составили общенаучные методы анализа, синтеза и обобщения, а также частично-научные методы: политологический, системный, элитарный, аксиологический, цивилизационный, геополитический и исторический.

– политологический метод дал возможность проанализировать белорусскую идеологию с позиции одного из ресурса государственной власти Республики Беларусь;

– системный метод позволил рассмотреть белорусскую идеологию, как один из компонентов системы государственной власти Республики Беларусь;

– элитарный метод применялся для анализа использования элитой белорусской идеологии с позиции интересов политической истеблишмента по укреплению государственной властью;

– аксиологический метод использовался для анализа влияния культурно-ценностного фактора на развитие и преобразование белорусской идеологии;

– цивилизационный метод дал возможность проанализировать использование белорусской идеологии для укрепления государственной власти в рамках соперничества между евроатлантической и православной цивилизациями;

– геополитический метод позволил проанализировать соперничество между евроатлантической и православной цивилизациями за контроль над ключевой в военно-стратегическом значении территории – Республики Беларусь;

– исторический метод дал возможность проанализировать зарождение и развитие белорусской идеологии за время существования белорусского государства.

Гипотеза исследования

Гипотеза исследования заключается в том, что сформированная в начале 2000-х годов белорусская идеология позволяла президенту Лукашенко А. Г. и приближенной к нему элите удерживать и укреплять власть в условиях сначала внутриполитического, затем внешнеполитического воздействия

Научная новизна

Научная новизна работы характеризуется тем, что впервые в рамках отечественной политологии:

1) Белорусская идеология была проанализирована, как один из ресурсов государственной и политической власти;

2) Проанализированы причины возникновения белорусской идеологии;

3) Были определены особенности развития белорусской идеологии с момент ее зарождения до современного времени;

4) Составлен прогноз дальнейшего развития белорусской идеологии в рамках происходящей специальной военной операции.

Теоретическая значимость

Теоретическая значимость исследования выражена в том, что была изучена роль белорусской идеологии, как одного из ресурсов государственной и политической власти, в процесс укрепления и удержания власти президентов Лукашенко А. Г.. В представленных рамках был проведен целостный анализ идейных и структурных компонентов белорусской идеологии. Так, было выявлено, что состоящая из синтеза идей либерализма, коммунизм и консерватизма идеология образует целостный базис подчинения патерналистического общества «отцу» государству. На основе этого базиса формируется целостная структура подчинения индивида – коллективу, коллектива – государству (правителю). На основе сформированной структуры было изучено изменение культурно-ценностной составляющей белорусской идеологии, что позволило изучит влияние внешнеполитических субъектов на изменение идеологической позиции. Таким образом, изучение идеологии позволило сформулировать прогноз – сценарии развития белорусской идеологии в рамках вышеописанной связи: государственной власти – внутренней/внешней политики – идеологии.

Практическая значимость исследования

Практическая значимость исследования основывается на том, что анализа белорусской идеологии является основой для дальнейшего прогнозирования политической и социально-экономической перспективы развития Беларуси, Восточной Европы и всего мира. Помимо основы для прогнозирования, стоит отметить, что исследование может стать фундаментальным источником для ряда дисциплин, связанных с политологией, геополитикой и историей. Также, что немаловажно, исследование может проявляться в определении направлений дальнейшего развития в исследуемой области и для решения возникающих проблем; в использовании при чтении определенных курсов в ходе учебной работы.

Структура работы

Структура работы определяется логикой исследования и включает в себя введение, три главы, включающие семь параграфов, заключение и список литературы.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОБЛЕМЫ ИДЕОЛОГИИ И ВЛАСТИ

1.1.

Власть как многоаспектная дефиниция

На протяжении многих веков различных мыслителей, философов и исследователей интересовал вопрос «власть». Что она из себя представляет? Из чего она состоит? Как она реализовывается? Несомненно, что ответы мудрецов, в зависимость от их социального статуса, вероисповедания и от того времени, когда они жили, на вопрос «власти» менялись. Если мыслители античной Эллады, такие как Сократ, Платон43 или Аристотель44, говорил о том, что власть представляет насильственную форму возможности реализовывать для максимально большого числа жителей Полиса «благо», то скажем, теологи средневековья, такие как Блаженный А.45 или Аквинский Ф.46, писали о том, что «власть» представляет способ реализации богом наделенным монархом божественной воли… «каждый человек должен подчиняться правящей власти, потому что нет власти, не установленной Богом. Все существующие власти установлены Богом»47.

Однако, несмотря на все разночтения, современная политологическая наука выработала точное определение того, чем представляет из себя власть. Так, в кратком политологическом словаре под редакцией Ацюковского В. А. говорится, что… «власть – способ управления отдельными людьми, при котором распоряжение руководителя обязательно для исполнения подчиненными ему людьми»48. Нужно сразу заметить, что данное определение не носит, по сути, политологического характера. Власть можется осуществляться как в первичной ячейке общества между мужем, женой и детьми, так и на производственном уровне, когда начальник управляет подчиненными сотрудниками.

Отличие же политической власть характеризуется тем, что осуществляющие ее субъекты способны навязывать свою волю в рамках политической сферы49. Однако, такая постановка вопроса не отвечает на вопрос того, что из себя представляет «власть» в конкретной сфере – чем она характеризуется и отличается от, скажем, власти мужа над женой. Для ответа на этот вопрос следует обратиться к определению «политика» … «Политика», судя по всему, означает стремление к участию во власти или к оказанию влияния на распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государства между группами людей, которые оно в себе заключает»50. То есть, по большому счету, политика – представляет собой деятельность конкурирующих между собой субъектов за право решать, каким образом будет осуществляться управление обществом посредством государства.

Поэтому, большой интерес представляет «государство». По логике вещей, борющиеся за возможность воздействовать на людей, субъекты политических отношений стремятся заполучит государство, как инструмент для получения легитимного права подавлять антагонистический настроенные по отношению к своим целям массы51. Однако, имеется противоположный взгляд на государство – его роль, в рамках политической борьбы, может трактоваться не с позиции объекта, а с позиции субъекта. Государство может выступать независимым лицом политической борьбы между заинтересованными субъектами.

Данное расхождение, как представляется, возникло от исторического разного понимания сакральности и легитимности власти. Раньше, в силу суеверного отношения к окружающему миру, люди относились к предержащим власть фигурам с религиозно-мифическим почтением52. Правители были не просто управленцами – они были наместниками воли божий, решающими от его имени все волнующие людей вопросы. То есть, по большому счету, государство, в этом контексте, имело характер субъекта отношений. Правители, в большинстве своем сакрально привязанные к нему, отстаивали свои интересы в политических отношениях с другими внутри и вне государственных субъектов. Таким образом, происходило осуществление власть монарха над поддаными, борьба государя с нелояльно к нему настроенными князьями, графьями, свободными городами и т. д.

Тем не менее, с секуляризацией жизни в эпоху «просвещения», происходит десакрализация правящих династий. Бывшие потомки волхвов, пророков и богом избранных вождей низводились до уровня простых людей. Все их решения, направленные ранее «во славу господа», теряли свой изначально священный смысл. За освященными высшими силами решениями вскрывалась низменная борьба за обогащение элит. Бурбоны, Габсбурги, Гольштейны-Романовы и т. д. из «слепых» исполнителей божественных указаний становились неумелыми управленцами, по вине которых происходили разные бедствия: восстания, голод, войны и т. д. Другими словами, государство, его институты и ресурсы, отделялись от правящих династий. Августейшие семьи и их приближенные обретали самостоятельную субъектную роль во внутриполитических отношениях. Борьба внутри и вне общества осуществлялась не с самим государством, как инструментом, а с теми, кто этим государством управляет – с элитами53.

Таким образом, можно заключить, что государство может выступать как в роли субъекта, так и объекта политических отношений. В первом случае под государством нужно условно понимать правящую элиту, которая использует государственный аппарат, его институты и ресурсы, для реализации своих целях. Во втором же случае государство следует воспринимать объектом отношений, за контроль над которым происходит борьба между субъектами политических отношений – разными социальными, экономическими, культурными и прочими группами.

То есть, другими словами, государственная власть представляет из себя осуществление подчинения находящихся на определенной территории людей через систему сложившихся институтов монопольного издания законов, сбора податей-налогов, насилия и т.д. Осуществление представленных функций происходит через имеющиеся у государства ресурсы. Количественное выделение же этих ресурсов у разных исследователей варьируется. Тем не менее, в политологическом сообществе сложились две модели выделения государственных ресурсов.

Модель Джона Найя54, разработанная в 1980-е годы, до сих пор пользуется большой популярностью в политологическом сообществе. В ее рамках выделяется два уровня и два подуровня типа ресурсов. Изначальным базисом являются экономические, внеэкономические (позже представленные ресурсы были объедены в общий ресурс «мягкой силы») и силовые ресурсы. По их посредству элита осуществляет давление на иных субъектов отношений. Через экономическую и ценностную политику поощрения и санкция происходит стимулирование поддержки той или иной части общества тех или иных решений. В свою очередь через силовой ресурс происходит разрешение наиболее сложных вопросов, связанных с идейными противодействиями контрэлиты. Совокупность этих двух подуровней создает второй уровень. «Умная сила» – одновременно сочетает «жесткую» и «мягкую» силы. Субъект способен постоянно, в случае изменения политической обстановки, менять тип сил для достижения своих целей. Примером применения «умной силы» может служить политика российского государства во время и после протестов 2011–2012 годов. С одной стороны, в отношении протестующих были применены силовые мерой разгона. С другой стороны, после протестов произошла либерализация законодательства – был значительно смягчен барьер регистрации политических партий, средств массовой информации, общественных организаций. Оппозиционно настроенная общественность получила большую возможность участвовать в системной политике с одновременным подавлением несистемной формы борьбы за власть. Выборы для лидеров несистемной оппозиции были теперь более предпочтительней, чем протесты и погромы55.

При всей простоте представленная модель не учитывает того факта, что элита может использовать государственные институты для правового или психологического воздействия на общество и контрэлиту. Четкое дуалистическое деление ресурсов не позволяет более точно исследователям оценить применение государством методов воздействия на массы.

Выше представленную проблему учитывает и разрешает более сложная континентальная модель, в рамках которой происходит разделение на силовые, нормативно-правовые, культурно-идеологические и утилитарные ресурсы. Так, нормативно-правовой ресурс позволяет использовать государственные институты для поощрения или ограничения деятельности субъектов политических, общественных, экономических и прочих отношений посредством изменения правовой базы государства. Культурно-идеологическая же группа ресурсов используется для идейно-психологического обоснования легитимности или нелегитимности власти элиты. Последней, помимо уже разобранной ранее силовой, группой ресурсов является утилитарная. Через нее элита, используя экономические и карьерные средства воздействия на отдельных индивидов и общество, убеждает людей поддерживать свою власть. Иначе говоря, посредством силы, подкупа, убеждения и закона субъекты реализуют выделенные политологической наукой методы управления – принуждение, убеждение и стимулирование56.

Подводя итог, стоит заключить, что политическая власть имеет ключевое значение в жизни общества. Посредством нее различные субъекты политики осуществляют свои цели по построению смоделированной ими управленческой и бытовой жизнь людей. Осуществление власти в полном объеме происходит посредством государства – сложной институциональной системы, целью которой является принуждение, убеждение и стимулирование людей в том, «как» и «для чего» они должны жить и работать. В этих целях субъекты, управляющие государством, используют определенные ресурсы – силовые, нормативно-правовые, культурно-идеологические и утилитарные. Их использование должно позволить субъектам преобразовать общество так, чтобы оно реализовывало их интересы. Другими словами, происходит осуществление изначально описанной формы власти – субъект использует подчиненный ему объект в своих целях.

1.2.

Идеология, как политический феномен

Изучив понятие «власти», в рамках исследования представленной проблемы, следует обратить внимание на один из важнейших ресурсов государства и иных субъектов политики – идеологию.

Само понятие «идеология» является относительно молодым. Впервые оно появилось в начале XIX века в работе известного французского мыслителя Антуан Дестют де Траси «Основы идеологии. Часть первая: Идеология в собственном смысле слова»57. Причиной появления термина «идеология» стал внутриполитический кризис французского государства. Научно-технический прогресс произвел появление новой формы ведения хозяйства – индустрии. Зарождающийся буржуазный класс был крайне стеснены в своих правах и возможностях консервативной французской аристократией во главе с монархом. Король Людовик XVI делал, как и его предки, ставку на приближенную к нему аграрную аристократию. Однако, даже это сословие не было верным союзником короля. Поддержка Францией войны за независимость тринадцати американских колоний против Англии опустошила королевскую казну. Для восполнения потерь королевская власть стала облагать налогами подчиненное аристократии крестьянство. Прежде поступавшая аристократии подать стала пополнять казну короля, вызывая раздражение и недовольство у высшего сословия58.

Неумелая политика Людовика XVI и его сподвижников привела к тому, что обнищавшее от излишних поборов население, поддержанное частью аристократии и буржуазии, произвело сначала крупные погромы, а затем революцию. Старые сословные порядки, под действием буржуазии и либерально настроенной аристократии, были ликвидированы. На смену сословной иерархии пришли свобода, равенство и братство59.

Вместе с сословиями были уничтожены прежние ресурсы легитимации власти. Одним из таких ресурсов была католическая церковь. Революционная власть стремилась к тому, чтобы избавить население от лояльного к фигуре короля института. На замену прежней католической церкви революционеры создали новую «Церковь Разума» – светскую религию, целью которой было возвеличивание новых порядков, поругание прежних феодальных устоев и популяризация героев революции. Новая церковь не получила большой поддержки со стороны населения. Ужас революционных дней, террор и грабежи, заставили прежде отказавшихся от христианской веры людей вновь поверить в прежние догмы старой религии. Опасаясь контрреволюции со стороны вновь разъяренного населения, в 1794 году глава революционной Франции М. Робеспьер издал указ, согласно которому «Культ Разума» был запрещен60. Новое правительство оказалось в сложной ситуации, когда, с одной стороны, сторонники разрушения старого мира требовали повторной попытки запрета христианства (крепкого столба феодальной системы), а, с другой стороны, сельское провинциальное население, поддерживающее католичество, могло восстать для защиты исконной веры и реставрации старого порядка61. Новой власти требовался иной способ легитимации в глазах населения своей власти. Новый культурно-идеологический ресурс должен был одновременно учитывать секулярный принцип формирования нового времени и не ограничивать верующих в их праве следовать предписанию собственных религиозных культов. То есть, по большому счету, государству требовалось создать вне религиозную систему консолидации населения вокруг революционного правительства.

Именно такую модель предложил Антуан Дестют де Траси. Основной целью его идеи объединение людей вокруг идеи поддержки «науки-наук» – способа беспристрастного изучения консолидированного общества всего окружающего нас мыслительного бытия. Именно, к слову, поэтому идея философа получила название «идеология» – в основе понятия лежат греческие слова idea – мысль и logos – учение.

Однако, не смотря на некую популярность организованного философом движения «идеологов», «наука о мысли» не получила, по началу, признания ни в обществе, ни во власти. Общество, в большинстве своем сельскохозяйственные жители, переживало кризис постреволюционного времени – для широких масс новая идея представлялась очередным проявлением революционного разрушения традиционного уклада жизни. Правительство же в свою очередь, после прихода к власти Б. Наполеона, стремилось к реставрации прежней религиозной формы легитимации власти. Некая, не связанная с католичеством, консолидирующая идея представлялась угрозой для существования новой императорской власти.