Полная версия

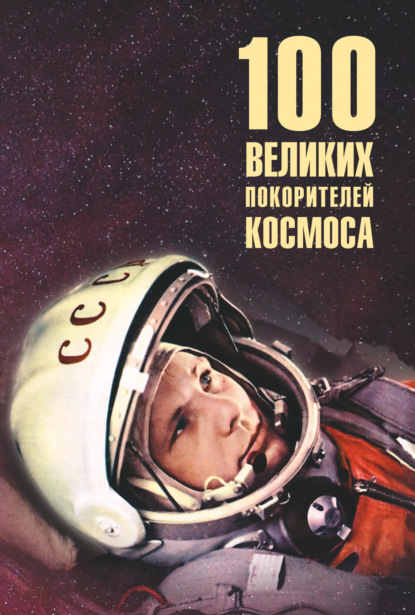

Сто великих покорителей космоса

Полет Ван Гу на Луну

С использованием пороховых ракет для полета в космос связана реальная история (трактуемая рядом исследователей как легендарная). Первым тайконавтом[4], отправившимся на Луну, и пионером космоплавания стал молодой чиновник (мандарин) Ван Гу (Ван Ту, Вань Ху), живший между 1460–1505 гг.

Космический корабль изобретателя являл собой весьма причудливую конструкцию: к ферме над бамбуковым креслом были прикреплены два коробчатых воздушных змея с органами управления (элеронами), а к креслу по периметру 47 пороховых ракет крупного калибра с фитилями, которые одновременно подожгли 47 слуг Ван Гу. В литературе встречается также описание космолета Ван Гу как двухступенчатой ракеты, состоявшей из двух связок или рядов ракет. Корабль взлетел после поджигания короткими фитилями первой связки (1-я ступень). Затем длинные горящие фитили подожгли вторую связку (2-я ступень), и «большой огненный шар» унес посланца империи к небесам. «Поднялся большой дым, а когда он рассеялся, мандарина на месте не оказалось». Что сталось с ним – неизвестно. Пишут: раз не вернулся, значит, улетел. Возвращения тайконавта ожидали будто бы целый год. Нужно отдать должное мужеству и бесстрашию вельможи. Впрочем, стартуя, Ван Гу, очевидно, был абсолютно уверен во встрече с богиней Луны Чан Э и лунным зайцем. Кто ж его знает, может, и встретился?

В научной литературе информация о Ван Гу появилась в трудах создателя межконтинентальных баллистических ракет, участника космической программы США и основоположника космической программы Китая китайского ученого Цянь Сюэсэня (1911–2009). (Очерк о нем см. в этой книге.) В специальной (журнал «Космонавтика») и массовой литературе о полете Ван Гу впервые написал в 1930–1940 гг. немецкий и американский популяризатор науки Вилли Лей, хотя встречаются упоминания о китайском тайконавте и в более ранних публикациях. В альтернативной истории пишут о мандарине на службе у императора Пусяня Ваньну (XIII в.), мастере-изобретателе ракетных снарядов. Якобы Ван Гу построил звёздолет, на котором вместе с императором улетел на Луну. Есть упоминания о полете человека на «корабле» с двумя воздушными змеями и 47 ракетами, датируемом II в. до н. э.

Большинство китаеведов и специалистов в области ракетостроения и космонавтики считают Ван Гу мифическим персонажем, ссылаются на то, что он «неизвестен в китайских источниках; в истории китайских ракет этот случай неизвестен; эта легенда не из Китая».

Как бы там ни было, в самом Китае Ван Гу воспринимают как историческое лицо, его «пилотируемый полет» (именно так!) как реальный «проходят» в школе. На китайском космодроме Сичан стоит грандиозный памятник Ван Гу: тайконавт, разгоняемый ракетами, взмывает в небо с гранитного пьедестала на двух змеях-крыльях. Более того, в экваториальной зоне обратной стороны Луны в 1970 г. именем первого тайконавта Международный астрономический союз назвал гигантский ударный кратер диаметром 53,3 км и глубиной 2,4 км.

«Я принес тебе привет от пророка Исы[5]!» (1633)

Немецкий писатель Р. Э. Распе, автор сборника «Лживые или вымышленные истории» (1785), подарил мировой литературе образ первейшего лгуна барона Мюнхгаузена. Чего стоит один рассказ этого бахвала о его «воздушной разведке» – полете на пушечном ядре!

«Мы осаждали какой-то турецкий город, и понадобилось нашему командиру узнать, много ли в том городе пушек…

Я стал рядом с огромнейшей пушкой, которая палила по турецкому городу, и, когда из пушки вылетело ядро, я вскочил на него верхом и лихо понёсся вперёд…»

Долетев до неприятельского города, но еще в воздухе барон спохватился: «Нет, милый Мюнхгаузен, надо тебе возвращаться, покуда не поздно!»

В эту минуту мимо меня пролетало встречное ядро, пущенное турками в наш лагерь.

Недолго думая я пересел на него и как ни в чём не бывало помчался обратно».

Фантастика! Однако Распе не выдумал этот сюжет, а почерпнул его у турецкого историка Эвлия Челеби (1611–1682). Тот, правда, описал полет человека не на ядре, а в пороховой ракете, что было не менее фантастично по тем временам.

За 40 лет странствий по Османской империи и сопредельным государствам Эвлия создал 10-томную «Книгу путешествий», одну из самых больших и важных книг о путешествиях в истории литературы, в которой собрал сведения об истории, культуре, народном творчестве и архитектуре 45 стран.

В своем труде путешественник уделил место двум братьям – выходцам из Крыма Хезарфену Ахмету Челеби (1606–1640) и Лагари Хасану Челеби[6] (? —?). Оба были известными османскими учеными и изобретателями летательных аппаратов и приспособлений. Хезарфен больше интересовался полетом воздушных змеев и птиц, а Лагари – ракетами, фейерверками и петардами.

Обобщив свои наблюдения за полетом птиц и взяв за основу форму крыльев орла, Хезарфен Ахмет сконструировал жесткие крылья, напоминавшие то ли современный парашют, то ли дельтаплан. На холмистом стрельбище Окмейданы, пригороде Стамбула, Хезарфен совершил 9 пробных полетов, после чего решился на первый в мире межконтинентальный перелет. Sic! Именно так. Он решил пересечь на крыльях Босфор, который, как известно, разделяет Европу и Азию и соединяет Черное море с Мраморным. Это произошло в 1632 г. Турецкий Икар был не только отчаянным смельчаком, но и хорошим пиарщиком. Он проделал всё это на глазах султана Мурада IV, когда тот возвращался из медресе Синан-паши во дворец. Хезарфен спрыгнул с Галатской башни, расположенной в европейской части Стамбула. Подхваченный сильным юго-западным ветром, Хезарфен, преодолев 3358 м, приземлился на азиатской стороне города, на площади Доганджылар в Ускюдаре. Султан с восхищением наблюдал полет смельчака. «Затем Мурад-хан подарил ему кошель золотых монет и сказал: «Это страшный человек. Он способен делать всё, что пожелает. Нехорошо держать таких людей» – и поэтому отправил его в изгнание в Алжир. Он умер там» (Эвлия Челеби).

На следующий, 1633 г. Лагари Хасан, подвигнутый полетом брата, совершил свой полет в сконструированной им пороховой ракете, капсуле конусовидной формы длиной 7 локтей (около 3,5 м), в 7 соплах которой был заложен порох. С собой первый воздухоплаватель в ракете взял крылья, сконструированные и успешно апробированные Хезарфеном. Крылья спасли ему жизнь.

Полет Лагари посвятил празднеству в честь рождения принцессы Исмихан Кая-султан, дочери султана Мурада IV от его жены Айше-султан.

По повелению султана, на мысе Сарайбурну, рядом с дворцом Топкапы, установили огромную пушку, по другим сведениям – направляющие для старта капсулы-ракеты.

Полет Хезарфена Ахмета Челеби

Вертикальный взлет продолжался 20 с. Ракета поднялась на высоту 250–300 м. Когда порох выгорел, воздухоплаватель выпрыгнул из капсулы и на крыльях, как на парашюте, спланировал на воду.

Вот что пишет Эвлия Челеби:

«Лагари Хасан Челеби: Ночь, когда родилась дочь Мурад Хана, Кая-Султан, была яркой, как звезда, и состоялась церемония рождения ребенка. Лагари Хасан изобрел семикрылую ракету, используя пятьдесят окка (140 фунтов) пороховой пасты. В Сарайбурну он сел на ракету перед императором. Его ученики зажгли фитиль.

Лагари сказал: «О мой султан! Будь благословен, я собираюсь поговорить с пророком Исой», – и он вознесся, молясь. Он зажег ракеты, которые взял с собой, осветив поверхность моря. Когда в большой ракете закончился порох, он упал в море при посадке. Затем он поплыл и предстал перед султаном обнаженным. Он поцеловал землю и пошутил: «О мой султан! Я принес тебе привет от пророка Исы!» Ему выдали мешок серебряных монет, и он был зачислен в кавалерию с жалованьем в семьдесят серебряных монет.

Затем он отправился к хану Селамет-Гирею в Крым и там умер. Покойный был моим близким другом. Да благословит его Бог».

Некоторые современные историки и ученые сомневаются в реальности полетов обоих братьев, пока безрезультатно пытаются доказать или опровергнуть их возможность, ссылаясь при этом на то, что описание полета Хезарфена Ахмета и Лагари Хасана сохранилось только в книге Эвлии Челеби. Правда, есть еще упоминание о подвиге братьев (полете на крыльях и в летающей колеснице) у английского ученого и изобретателя Джона Уилкинса в его «Открытии мира на Луне, или Рассуждении, в котором доказывается, что эта планета, возможно, обитаема» (1638) и «Математической магии» (1648). «Изобретение снаряда, при помощи которого можно подняться на Луну, не должно казаться нам более невероятным, чем казалось невероятным, на первых порах, изобретение кораблей, и нет поводов отказываться от надежды на успех», – написал прозорливый англичанин.

Полет Лагари можно увидеть также на известной гравюре XVII в., изобразившей момент старта ракеты в присутствии вельмож и простого народа.

В Турции чтут память братьев. Один из четырех аэропортов Стамбула называется «Аэродром Хезарфен», а в Анкаре, в Музее Военно-воздушных сил Турции, установлен памятник Лагари Хасану Челеби.

Майсурские ракеты Хайдера Али Сахиба (между 1717 и 1722–1782)

В истории ракетостроения и космонавтики прототипами современных боевых ракет и ракет-носителей европейцы называют пороховые ракеты английского изобретателя Уильяма Конгрива (1772–1828), созданные им в начале XIX в. Впервые этими ракетами англичане обстреляли французский город Булонь в 1806 г. и сожгли Копенгаген в 1807 г. Ракеты Конгрива повсеместно применялись в войнах до 1860-х гг.

По ряду свидетельств, конструкцию ракеты англичанин позаимствовал у ирландского националиста Роберта Эммета (1780–1803), лидера неудавшегося восстания против британского правления в 1803 г. Эммет применил сделанные им ракеты в сражении. Конгрив же, по обычаю британцев, присвоил себе чужое изобретение, модернизировал его и категорически отверг позднейшие «наветы» в краже.

Сохранились также иные сведения – о том, что в Великобританию ракеты попали в XVIII в. из Индии во время четырех англо-майсурских войн, которые вела Британская Ост-Индская компания с княжеством Майсур за гегемонию в Южной Индии в 1767–1799 гг. В этих войнах майсурские ракеты могли сыграть победоносную роль, если бы не предательство подкупленных британцами правителей других индийских княжеств. Боевое крещение индийскими ракетами повергло колонизаторов в шок. (Наподобие советских «катюш», ошарашивших гитлеровцев в 1941 г.) Сохранилось описание британского офицера, пострадавшего при таком ракетном обстреле:

Хайдер Али Сахиб. Гравюра XVIII в.

«Ракетная и мушкетная стрельба из 20 000 вражеских орудий не думала прекращаться. Каждое освещение синими огнями сопровождалось ливнем из ракет, которые попадали в колонну, вызывая смерти, ранения и рваные раны от бамбуковых палок длиной 20 или 30 футов. В то мгновение, когда ракета проходит через тело человека, она возобновляет свой первоначальный импульс силы и, таким образом, может уничтожить 10 или 20 солдат, пока горючее вещество, которым она заряжена, не израсходуется… Последствия обстрела этими дьявольскими машинами уничтожения были печальными».

Захватчики в тот раз получили сполна.

Неиспользованные майсурские ракеты попали к Конгриву. Усовершенствовать их было делом техники. Что же представляли они собой?

Это была гильза (камера сгорания) из свернутого мягкого кованого железа длиной свыше 20 см, диаметром 4–8 см и весом 2–5 кг, начиненная черным порохом и прикрепленная к бамбуковому шесту разной длины, служившему стабилизатором. Спереди к корпусу для нанесения большего поражающего эффекта крепился иногда клинок в виде рога. Реактивная струя выходила в отверстие железного диска – днища ракеты. Дальность полета превышала 900 м (есть сведения – до 2400 м).

Майсурские ракеты не поднялись в космос, но они указали путь их совершенствования и разработки. Именно металлический корпус и стабилизатор ракеты ознаменовали второй этап на пути к созданию космических ракет. Это были гениальные конструкторские решения, простые и очевидные только для нашего всезнающего взгляда назад. К ним люди шли столетиями. Напомним: начальным этапом было само изобретение ракет китайцами, от которых они попали в Индию. Китайские ракеты были из плотной бумаги или бамбуковой трубки и сгорали и рвались, едва начав полет. Получив в свои руки смертоносное оружие, Конгрив пошел по пути увеличения размеров железной гильзы и количества ракетной смеси (пороха), варьирования состава пороха и зажигательной смеси в головной части, а также модернизации шеста-стабилизатора и способа его крепления, после чего открыл фабрику в 1817 г. и приступил к массовому производству боевых ракет своего имени.

Сегодня невозможно точно установить имя конструктора майсурской ракеты, но большинство индийских исследователей сходятся на том, что им был правитель Майсура Хайдер Али. Именно в его правление были разработаны конструкция боевой ракеты, технология ее изготовления, созданы специальные подразделения ракетчиков в войсках, эффективно и эффектно применявшие это «чудо-оружие» в сражениях. До этого ракеты использовались как и фейерверки в различных огневых шоу. Хайдер Али нашел им другое применение. Так, например, в 1780 г. он использовал сотни этих огненных снарядов в бою с британцами при Гунтуре и нанес им серьезное поражение.

Ракетчики проходили специальное обучение. При запуске ракет надо было учесть расстояние до цели, диаметр цилиндрического корпуса, длину шеста, угол атаки. Некоторые умельцы сооружали колесные ракетные установки, запускавшие сразу 5—10 ракет, – прототип современных установок залпового огня.

Уроженец города Колара (ныне штат Карнатака), Хайдер с детства был вовлечен в междоусобные войны индийских княжеств и колонизацию Индии Британской Ост-Индской компанией. Некоторые источники сообщают, что он не обучался грамоте. Когда мальчику не было еще и 10 лет, погиб его отец, майсурский военачальник Фатх Мухаммад. По одной из версий, у Фатха был отряд из 50 ракетчиков.

Хайдер Али пошел по стопам отца. В нескончаемых войнах он проделал путь от солдата до главнокомандующего Майсура и, пользуясь тем, что был неофициальным регентом несовершеннолетнего махараджи, де-факто стал правителем княжества, получив почетное звание – султан Хайдер Али Хан (Хайдер Али Сахиб). Талантливый полководец и политик, Хайдер заметно расширил границы княжества за счёт империи маратхов и низама (наместника) Хайдерабада.

Майсурские ракеты в бою

В первых двух англо-майсурских войнах Хайдер Али жестко сопротивлялся войскам Британской Ост-Индской компании, наносил им поражения, умело использовал разногласия англичан и французов, привлекая последних на свою сторону, искусно применял партизанские методы войны, то и дело нападая на отдельные отряды англичан и захватывая крепости и форты. Создал правитель и свой военно-морской флот, который охранял индийские и китайские торговые суда. Если бы не скоропостижная смерть Хайдера Али, наступившая 7 декабря 1782 г., история Майсура (а может, и всей Индии?) могла бы пойти по-другому. Его сын Типу Султан (1750–1799) продолжал активно сопротивляться англичанам, эффективно использовал ракеты против них, увеличив численности бригады ракетчиков – «кушуны» – с 1200 до 5000 человек. «Изданная в Азии история Типу Султана рассказывает о посольстве, отправленном им в 1783–1784 гг. к турецкому султану, при дворе которого «из всех принесенных даров ничем другим так не восхищались, как ракетами, коих в той стране не имелось» (Уильям Карман). Типу не смог противостоять лавине колонизации и сохранить независимость Майсура. Султан был убит в 1799 г. при обороне осажденной британцами цитадели Серингапатами.

Пороховые ракеты Клода Руджиери (1777–1841)

В 1806 г. парижане наслаждались незабываемым зрелищем. На Марсовом поле в небо с треском унеслась пороховая ракета с пассажиром – бараном. На высоте 200 м баран покинул ракету и под восторженный рев и блеянье толпы благополучно опустился на парашюте на землю. Судьба барана – покорителя небес историкам неизвестна, а вот изготовитель ракеты знаменитый парижский мастер по фейерверкам Клод-Фортуне Руджиери после этого стал и вовсе легендарной личностью, хотя и до этого он прославился тем, что запускал в ракете крыс и мышей, которые затем возвращались с верхней точки траектории ракеты на маленьких парашютах.

Клод принадлежал к клану пиротехников Руджиери, выходцев из Болоньи (Италия). В 1740 г. пятеро братьев Руджиери в поисках заработка колесили по Европе и демонстрировали фейерверки, одинаково любимые правителями и лакеями, барышнями и мясниками.

В 1749 г. болонцы были назначены королевскими ремесленниками при Людовике XV. Старший из братьев, Петроне-Пьер (1726–1794) – отец Клода, был особо отмечен монархом и стал устроителем популярных зрелищ – фейерверков – в окрестностях Версаля, прозванных с тех пор «садами Руджиери». «Фейерверки, установленные на неподвижных и движущихся железных арматурах, запускались между актами театрального представления».

30 мая 1770 г., в ознаменование бракосочетания дофина Людовика, будущего короля Франции Людовика XVI, с дочерью австрийской императрицы Марией-Антуанеттой, на столичной площади Людовика XV (ныне площадь Согласия) должно было состояться праздничное шоу. Собралась огромная толпа (по разным данным, от 300 000 до 700 000). Начался фейерверк, но ракеты почему-то полетели не в небо, а в толпу и в склад пиротехники. Началась паника, давка – «подобие «Ходынки», в которой погибло 132 человека и сотни были ранены. Эту трагедию красочно описал Александр Дюма-отец в романе «Джузеппе Бальзамо (Записки врача)»:

Клод Руджиери демонстрирует свою ракету

«Вдруг столб огня вырвался со стороны бастиона, где были сосредоточены ракеты для заключительного залпа и резерв пиротехнических средств. Невообразимый грохот сотряс всю площадь, огонь будто изрыгнул разрывную картечь и привел в полное замешательство близко расположенных зевак: они почувствовали, как жаркое пламя опаляет их лица… Заключительный залп, состоявший из пятнадцати тысяч ракет, воспламенился и разорвался, пронзая любопытных огненными стрелами, какие мечут на арене в быков, вызывая их на бой. Поначалу удивленные, зрители пришли затем в ужас и отхлынули в едином порыве; под напором стотысячной толпы другие сто тысяч, задыхаясь, тоже отступили, нажимая на тех, кто стоял сзади…»

Пьер Руджиери попал в опалу, но через несколько лет его зрелищное искусство потребовалось взошедшему на трон Людовику XVI.

Дело отца после его смерти с успехом продолжил Клод-Фортуне, который стал не только устроителем грандиозных фейерверков, но и искуснейшим ракетным мастером. Клод использовал химическую науку для разработки новых многоцветных фейерверков. Занимался он и научными исследованиями, экспериментировал с воздушными шарами и ракетами, в своих научных трудах и книгах подчеркивал важность химии в пиротехнике, обсуждал «воздушную философию», состав и реакции газов, конструкции и характеристики ракет. К фейерверкеру благоволил сам Наполеон I, для которого Руджиери по случаю бракосочетания императора и дочери австрийского императора Марии-Луизы, герцогини Пармской, спроектировал в 1810 г. самую сложную и зрелищную иллюминацию из всех известных фейерверков.

В книге «Дорога на космодром» Ярослав Голованов приводит свидетельство французского историка воздухоплавания XIX в. Депюи Делькура (1850), который дал несколько иную трактовку описанным событиям:

«Клод Руджиери, фейерверкер, имеющий много заслуг и умерший в Париже несколько лет назад, часто беседовал со мной о серьезном опыте, поставленном им в Марселе в 1806 году. При помощи летающих ракет он заставил подняться в воздух барана на высоту 200 метров, с которой животное легко спустилось с помощью парашюта, закрытого при подъеме аппарата и раскрывшегося в воздухе в тот момент, когда действие движущей силы пороха прекратилось. Несколько лет спустя некто, имя которого нам неизвестно, испрашивал в Париже разрешения публично повторить опыт на Марсовом поле, с тем чтобы поднялся он сам. Однако разрешение не было дано…»

Подтверждают это и другие источники:

«В 1830 г. Руджиери объявил, что он будет использовать большое количество ракет, чтобы поднять в воздух более крупное животное, барана, в воздух. Молодой человек (возможно, всего 11 лет), по-видимому, предложил заменить барана в качестве пассажира. Его собирались поднять с Марсова поля. Однако вмешались французские власти и отменили полет, по-видимому, из-за молодости волонтера» (Википедия).

«В 1830 г. Руджиери широко оповестил публику о небывалом опыте, хорошо понимая, какую славу можно заработать. Однако вмешалась полиция и запретила полёт… Ракетный мастер мог поднять человека, но только очень небольшого».

Есть даже версия, что молодой человек улетел в ракете Руджиери. Но его дальнейшая (сразу же после старта) судьба неизвестна.

Версий много. Неизменно одно: Клод Руджиери впервые в мире запустил ракету с живым существом, за что его сегодня многие называют франко-итальянским пионером космонавтики. «Пилотируемый полет» барана стал блестящим достижением конструктора-ракетчика и, как бы ни морщились скептики, приблизил человечество к полетам в космос. Оставался один лишь шаг – сделать ракету помощнее и вместо барана послать в небо человека. Но вряд ли кто думал тогда об этом в Париже, кроме разве что самого Руджиери. Увы, он не оставил своих воспоминаний…

Первая ступень космонавтики: Жюль Верн (1828–1905)

Немало конструкторов, инженеров, ученых, космонавтов называют своим учителем и вообще пионером космонавтики не кого-то из изобретателей или физиков, а создателя жанра «научного романа» – Жюля-Габриэля Верна, юриста по профессии.

Шутка ли, Николай Кибальчич, Константин Циолковский, Робер Эсно-Пельтри, Юрий Кондратюк, Роберт Годдард, Макс Валье, Герман Оберт, Фридрих Цандер, Валентин Глушко, Юрий Гагарин, Джеймс Ловелл и другие покорители космоса, о которых идет речь в этой книге, подростками зачитывалась романами французского писателя «Из пушки на Луну» (1865) и «Вокруг Луны» (1869).

Заинтригованные скрупулезным описанием подготовки к старту и полетом, вдохновленные бесшабашной смелостью жюль-верновских «астронавтов», подростки конструировали свои первые ракеты и двигатели, подбирали к ним топливо и материалы, рассчитывали скорости и траектории полета, лелеяли мечты о путешествиях в другие миры, загорались мечтой писателя и всю жизнь не расставались с ней. Все они разрабатывали ракеты, хотя у Жюля Верна космическим кораблем стало ядро (вагон-снаряд), запущенное не ракетой, а из гигантской пушки Колумбиады[7].

Исходя из того что по сей день единственным средством доставки на космические орбиты спутников и аппаратов служат управляемые ракеты, саму космонавтику можно назвать ракетой, запущенной с Земли для изучения Вселенной, а Жюля Верна – ее первой ступенью. Заодно и «лунную эпопею» писателя окрестить системой зажигания двигателя этой ракеты.

Жюль Верн

Фабула романов такова.

В годы Гражданской войны в США (1861–1865) в Балтиморе был основан «Пушечный клуб», члены которого занимались созданием мощной артиллерии. После войны председатель клуба Импи Барбикен предложил построить Колумбиаду, из которой можно было бы запустить снаряд на Луну. Ученые подготовили проект. Собрали деньги. Одним из главных спонсоров стала Россия. Когда построили пушку, три смельчака – американцы Барбикен и капитан Николь и француз Мишель Ардан – вызвались лететь в вагоне-снаряде. В полете пронесшийся мимо астероид отклонил траекторию снаряда, в результате чего тот вышел на лунную орбиту. Обернувшись вокруг Луны, путешественники наблюдали ее пейзажи, вулканы и долины, пересекли темную сторону и затем благополучно вернулись на Землю, завершив 10-дневное путешествие приводнением в океане.

Для читателей – будущих разработчиков ракет наиболее интересным было расчетное обоснование полета, а также описание конструкции Колумбиады и ядра. Несмотря на то что писатель описал не ракету, а пушку, ему удалось предвосхитить многие научные открытия и инженерные решения будущего: использование алюминия в качестве конструкционного материала для кабины пассажиров; систему жизнеобеспечения на хлорноватокислом калии – источнике кислорода – и едком натре – поглотителе углекислоты; небольшие ракеты в качестве тормозного двигателя; водяной демпфер для уменьшения перегрузки при старте. Жюль Верн дал точное значение второй космической скорости – 11,2 км/с. Путем математических расчетов писатель разместил «космодром» на мысе Канаверал (штат Флорида), где через 100 лет будет создан Космический центр им. Дж. Кеннеди, с которого в 1968 г. стартует на Луну «Аполлон-8», а также указал квадрат в Тихом океане, куда приводнится в 1969 г. «Аполлон-11».