Полная версия

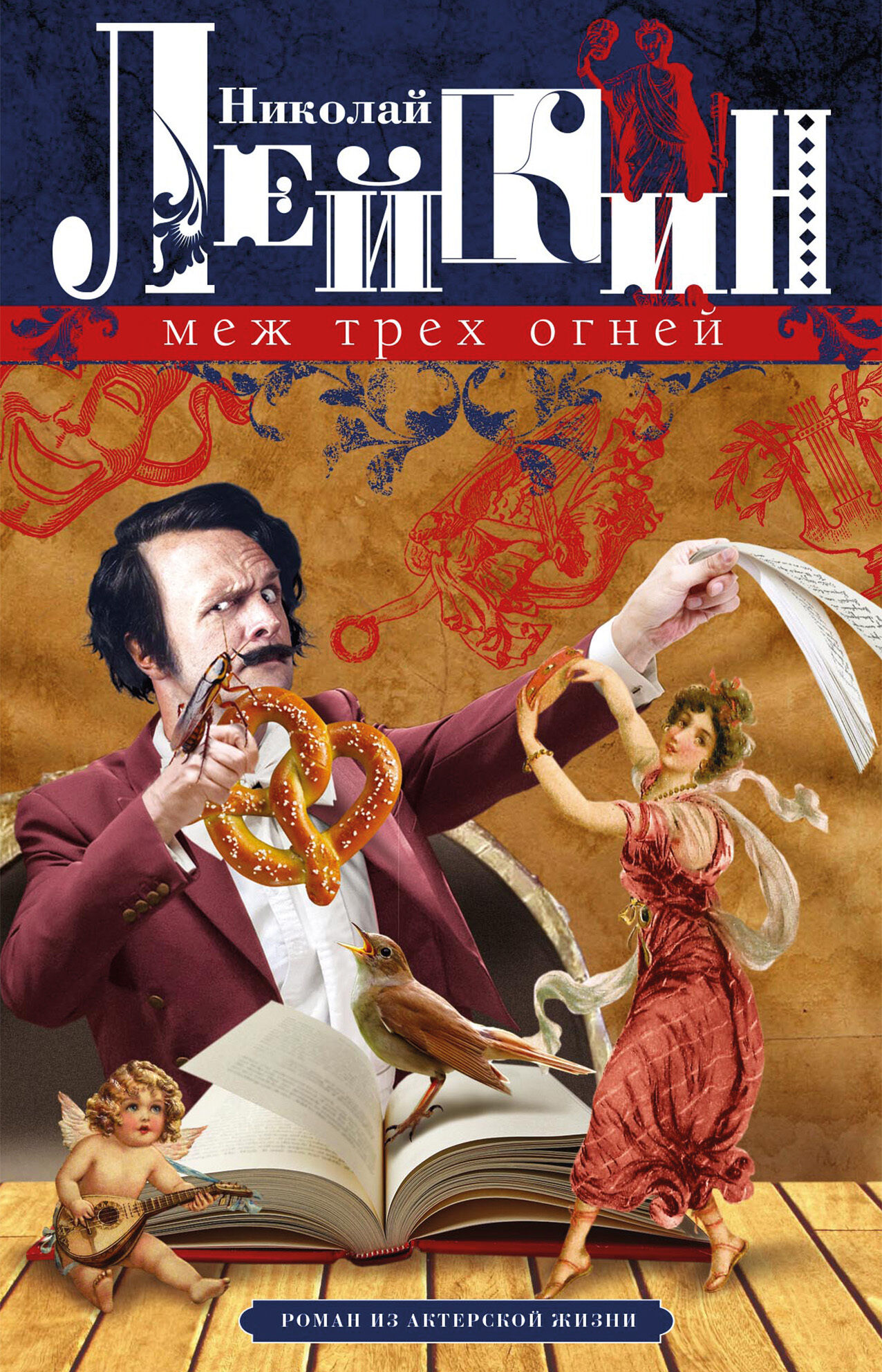

Меж трех огней. Роман из актерской жизни

Николай Лейкин

Меж трех огней. Роман из актерской жизни

© «Центрполиграф», 2022

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2022

* * *

Глава I

В летнем театре на сцене первая репетиция. Поставлен ободранный павильон. Холодно. Везде сквозит. Чахоточного вида суфлер в пальто с выеденным молью воротником сидит на суфлерской будке и подает реплики двум репетирующим актрисам – одной молодой, закутанной в перовое боа, другой пожилой в накинутом на голову сером суконном платке. Рядом с суфлером режиссер на стуле – пожилой человек в бороде с проседью. На голове его красная турецкая феска с черной кистью, шея завязана белым кашне. Он держит в руке тетрадь, прислушивается к репетирующим актрисам и курит папиросу.

– Постойте… – останавливает он движением тетради пожилую актрису. – Эту сцену я вас прошу вести гораздо нежнее. Вы мать, перед вами дочь. Вы очень хорошо знаете, на какой опасный подвиг вы ее отправляете.

– Я, Феофан Прокофьич, понимаю, но ведь сегодня первая репетиция… Можно сказать, считка… – отвечает актриса.

– Прекрасно, моя родная, но и со считки уж нужно давать тон. Иначе вы не войдете в роль. Да и я, как режиссер, вижу вас в первый раз. Никогда раньше с вами не служил и должен ознакомиться с вашими способностями для последующих ролей. На этой же неделе я должен раздавать роли для другой пьесы. Повторите… И пожалуйста, эту сцену понежнее.

– Ах, вы какой, право… – жмется пожилая актриса. – Разумеется, на следующей же репетиции я буду читать вовсю…

– Невозможно, моя дорогая… Вы на всех репетициях должны вести вовсю, иначе мы не ознакомимся. Тут в пьесе ремарки нет. Но, по-моему, вы должны даже обнимать дочь, говоря эти слова. Ну-с, пожалуйста… Я слушаю.

Сцена повторяется.

За павильоном толпятся актеры и актрисы в самых разнообразных одеждах, ожидающие своего выхода. Между ними помощник режиссера, молодой белокурый малый в усах и с книжкой выходов. У мужчин по большей части воротники пальто подняты, на голове мягкие фетровые шляпы. Все они жмутся от холода. Все они собрались с разных концов России, и многие не знакомы еще друг с другом. Курение папирос идет вовсю. Один из актеров – рослый, красивый, но несколько с одутловатым лицом брюнет – сидит на пне и свертывает папиросу, тщательно облизывая бумагу. Он в светло-сером франтовском пальто, в красном галстуке, в который воткнута булавка с крупной жемчужиной, и в глянцевитом цилиндре. Золотое пенсне на цепочке болтается поверх пальто. К нему приглядывается маленький кругленький блондинчик с плохо выбритым лицом, в потертом пальто и жокейской фуражке. Наконец, он подходит к нему и говорит:

– Лагорский… Не узнаете? Когда-то в Казани и Симбирске… Помните?

– Бог мой! Кого я вижу! Мишка Курицын сын! – восклицает брюнет, поднимаясь с пня.

– Зачем же ругаться-то, Василий Севастьяныч…

– Я, брат, любя. Здравствуй… Как же тебя не помнить! Я о тебе сказки детям рассказываю.

Лагорский снимает цилиндр и троекратно целуется с Мишкой Курицыным сыном.

– Я знал, Василий Севастьяныч, когда ехал сюда, что вы здесь на героические роли, – улыбаясь во всю ширину лица, говорит Мишка. – В газетах прочел… Ехал и радовался, что увижусь с вами… Вы, Василий Севастьяныч, мне жизнь спасли, и это я помню чудесно.

– Да, да, да. И это я помню… Ты-то как сюда попал?

– Через московское бюро. На роли вторых простаков, Василий Севастьяныч.

– На полсотни в месяц?

– Подымайте выше, Василий Севастьяныч. Семьдесят рублей.

– Ого! Ты, брат, прогрессируешь, Мишка! – шутливо отнесся к нему Лагорский и похлопал его по плечу. – Не пьешь больше?

– Малость балуюсь, но в умеренном тоне. Я, Василий Севастьяныч, уж теперь не под фамилией Перовского играю, а под своей собственной… Тальников я…

– Что же, скандал какой-нибудь где-нибудь вышел, что ты переменил фамилию?

– Нет, так-с. Что же свою Богом данную фамилию обижать? Лучше же ее увековечить. Подумал, подумал: «Зачем я по сцене Перовский? Буду Тальников». Ну и стал Тальников.

– От долгов лучше скрываться, когда под чужой фамилией играешь.

– Какие у меня долги, Василий Севастьяныч! И наделал бы, может статься, да никто не верит. А как здоровье вашей супруги Веры Константиновны, Василий Севастьяныч? – спросил Тальников.

– Жена? Она здесь… Она в театре, который с нами рядом, будет играть. Она в «Карфагене»… В театр сада «Карфаген» приглашена… Там легкие пьесы… Только я говорю не о Вере Константиновне, а о жене, о Надежде Дмитриевне Копровской. На триста рублей она приехала.

– Позвольте, – остановил Лагорского Тальников. – Но ведь в Казани у вас была супруга Вера Константиновна Малкова. Помните, когда вы в «Европе» стояли и я ходил к вам по утрам ординарцем?

– Малкова мне не жена. Она так…

– Боже мой… А ведь я ее за вашу супругу считал! Душа в душу жили. Ведь у вас от нее была дочка Наташа?

– Даже две: Наташа и Катя… Но Малкова мне, Мишка, не жена, хотя она прекрасная женщина, прямо святая женщина.

– Где же она теперь, Василий Севастьяныч? Я про Малкову…

– Вообрази, здесь, в труппе. Сегодня ее нет, но завтра она будет. А я теперь сошелся с женой. Не знаю, как и быть, – пожал плечами Лагорский. – И можешь ты думать, она, эта самая Малкова, живет через пять-шесть дач от меня, на той же улице. Жена покуда ничего еще не знает, но Малкова уж ревнует. Она – женщина-огонь.

Лагорский улыбнулся.

– Затруднительное ваше теперь положение, Василий Севастьяныч, – произнес Тальников.

– Водевиль, – отвечал Лагорский. – Но вздор, вывернусь. Как в водевиле и вывернусь. Ведь это у меня всегда и во все времена было. Только, разумеется, не так близко. Ведь и при Малковой… Помнишь, там у меня была вдова купчиха? И от ней есть.

– Шельганова? Помню. Вы меня брали к ней. Я там в ее именины таперствовал.

– А я помню, что ты там бобровую шапку стянул.

– Уж и стянул! Просто обменялся по ошибке.

– Вместо драповой-то бобровую взял?

– Выпивши я был, Василий Севастьяныч. Ведь такое происшествие с каждым может случиться.

– С каждым! Однако бобровой-то шапки все-таки ты не возвратил.

– Бедность, Василий Севастьяныч… Получал всего тридцать рублей. Вы с Шельгановой любовью выманивали, а мне так Бог послал.

– Выманивали! Что ж ты меня за альфонса считаешь, что ли! – возвысил голос Лагорский.

– Зачем за альфонса? Просто вы большой сердцеед… хе-хе-хе… – поправился Тальников.

– Ну, то-то, – самодовольно проговорил Лагорский и выпрямился во весь рост. – Послушай… Ты помнишь Настю, горничную Милковой-Карской? Бутончик такой был в Симбирске за кулисами. Настя…

– Как же не помнить-то! Вся труппа за ней гонялась.

– Ну а я ее тогда сманил, увез в Нижний и жил с ней. Прелестный был цветочек.

– Знаю-с. На моих глазах все это было. В Нижнем-то только я не был.

– Ну вот из этой Насти я сделал маленькую водевильную актриску… Окрестил ее для сцены На́стиной. Хорошенькая… Личиком брала… Она и в водевиле, и в оперетке на маленькие рольки… Привязана была ко мне, как кошка. Более года мы с ней жили, имел я от нее сына, который теперь в деревне у ее матери на воспитании. Мы не расходились… А просто ангажемента нам не случилось вместе в одном городе, и пришлось разъехаться. Настя поехала в Тифлис, а я в Вологду… Если бы ты видел, какие сцены прощания были! – рассказывал Лагорский, но тотчас же махнул рукой и прибавил: – Впрочем, ты этого ничего не понимаешь!

– Отчего же не понимать? У меня, Василий Севастьяныч, сердце также чувствительное, – обидчиво произнес Тальников. – Физиономией я не вышел, а сердцем…

– Ну, что об этом говорить! – перебил его Лагорский. – Так вот, я тебе хочу сказать, что и эта Настина здесь и играет рядом в саду «Карфаген». И можешь ты думать, какое совпадение: тоже живет на даче в полуверсте от меня. Жена, Малкова, Настина. Стало быть, я меж трех огней. И не тужу.

– Вам выходить, господин Лагорский… – шепнул ему помощник режиссера.

Лагорский вышел на сцену.

Глава II

Лагорский кончил свою сцену и опять появился за кулисами.

– Какая здесь все дрянь в труппу набрана, – сказал он Тальникову. – Ступить по сцене не умеют.

– Есть, есть товарец… – поддакнул ему Тальников. – А на какое жалованье приехали!

– Да ведь я и тебя считаю за дрянь.

– Я, Василий Севастьяныч, человек скромный. Я на маленькие роли.

Тальников весь как-то сжался и стал потирать руки.

– Ну, разве на маленькие-то. Ты кого здесь в пьесе играешь? – спросил Лагорский.

– Крестьянина Пьера…

– Ну, эта роль по тебе. Ты дураков можешь.

– Угостите, Василий Севастьяныч, папироской.

– А ты опять, как и всегда, без папирос. Ведь уже теперь-то, кажется, можешь на свои покупать. Сам же говоришь, что семьдесят рублей получаешь.

– В дороге издержался, Василий Севастьяныч. Сорок рублей было мне выслано авансом на дорогу, я и издержался. Да у меня есть табак, только дома. Ведь я с Кавказа ехал.

– Бери, свертывай себе папиросу. Ведь я самокрутки курю.

Лагорский подал хороший серебряный портсигар. Тальников стал свертывать папиросу и сказал:

– Сейчас видно, Василий Севастьяныч, что вы в достатке: и при серебряном портсигаре, и при часах золотых, и при булавке с жемчугом.

– У меня кроме этого есть что закладывать. В Симбирске мне поднесли ящик серебра, в Самаре две серебряные вазы для шампанского.

– Любимец, блаженствуете…

– Не жалуюсь. А труппа здесь дрянь, за исключением Малковой, – опять начал Лагорский. – Набрана числом поболее, ценою подешевле…

– Нет-с… Жалованья хорошие… Не скажите.

– Ведь это для тебя хорошие-то, а для актера с именем – ах, оставьте. Здесь Петербург… Здесь не в Царевококшайске, здесь жизнь втридорога. Жена хозяйство завела, так по семнадцати копеек фунт за говядину платит.

– Верно-с… Правильно вы… – поддакнул снова Тальников. – Я за сорок копеек обедаю у одной вдовы, так очень голодно. Вы мне позволите, Василий Севастьяныч, к вам по утрам ординарцем приходить? Как в Казани приходил. Приходить и быть при вас на манер адъютанта?

– Приходи, приходи… Я тебя познакомлю с моей настоящей женой Надеждой Дмитриевной… Дача Петрова, рядом с булочной…

– Разыщу, Василий Севастьяныч. Вас, наверное, все знают.

– Только ты жене насчет Малковой ни гугу… – предупредил Лагорский Тальникова.

– Зачем же я буду говорить! Я тайны и не такие хранил.

– И про Настю Настину ни слова…

– Гроб. Могила… – проговорил Тальников, ударив себя в грудь. – С какой стати я буду вносить в семью смуту!

– Ну, пойдем в буфет. Я тебя за это водкой угощу. Надо червячка заморить. Мой выход еще не скоро. Теперь на сцене солдат национальной гвардии будет разглагольствовать с угольщиком и Фаншетой.

Они отправились во временный буфет, который был при театре, в бутафорской. Там было несколько актеров, которые пили водку и пиво и ели горячие пирожки. Один из актеров, пестро одетый, черненький, как жук, с синеватым подбородком и густыми бровями, подскочил к Лагорскому и проговорил:

– Позвольте вам напомнить о себе, господин Лагорский… Мы служили вместе в Самаре. Чеченцев, здешний любовник… Не помните?

– Помню, помню… Вы тогда только еще начинали… из любителей… – сказал Лагорский и сухо пожал ему руку.

Разговор не клеился. Чеченцев отошел. Лагорский сморщил лицо и произнес:

– Прохвост. Обобрал в Самаре одну глупую старуху. Любовник… Я его в Самаре по сцене ходить учил, а здесь он любовником. Тьфу! Вот она здешняя труппа. Вот из каких звеньев. Пей, Мишка, да пойдем.

Лагорский и Тальников выпили и стали есть пирожки.

– Заметили, Василий Севастьяныч?.. Любовник-то в бриллиантовом кольце. Только, я думаю, бриллианты-то ненастоящие…

– Черт его знает! – брезгливо сказал Лагорский. – Черкесов… или как он?.. Осетинцев… Кабардинцев… – умышленно перевирал он фамилию актера. – Любовник… Я его учил по сцене ходить. А то все, бывало, задом становится.

Прожевывая пирожки, они опять отправились на сцену.

Здесь Лагорский нос с носом столкнулся с Малковой. Это была высокая стройная красивая блондинка в шляпке с перьями, в пальто мешком с необычайно большими пуговицами в виде маленьких блюдечек. На шее было намотано перовое боа. Лагорский попятился.

Он не ждал Малкову.

– Откуда ты? – произнес он удивленно.

– Прямо из дома, Вася. Я за тобой, – заговорила Малкова. – Я пришла тащить тебя к себе обедать. А то ты ни разу еще у меня не обедал. Я тебе и водку, и закуску приготовила. Какая, Вася, у меня редиска!

– Милый друг, да ведь я у Копровской нанял комнату со столом, – смущенно отвечал Лагорский. – Со столом… И деньги вперед уплатил.

Он не назвал Копровскую женой.

– Экая важность, подумаешь, что ты не заешь там какой-нибудь полтинник! – воскликнула Малкова. – А у меня для тебя сегодня вареный сиг с яйцами. Понимаешь ты, сиг. Местное петербургское блюдо. Такого сига у нас на Волге ни за какие деньги достать нельзя.

– Дома я тоже заказал жареную корюшку. Тоже местное блюдо. Не явиться неловко.

– Плюнь на корюшку! Ну что тебе корюшка! Нет, Вася, я тебя не отпущу, я нарочно затем и пришла, чтобы взять тебя и тащить, – решительно сказала Малкова. – Пойдем.

– У меня еще репетиция не кончена. Целый акт впереди… Три лучшие сцены.

– Я подожду. Но все-таки тебя не оставлю. Ты должен у меня сегодня обедать.

– Я у тебя ужинал третьего дня, Веруша.

– Обед – не ужин. Пойдем. Я не уйду без тебя. Буду ждать.

Она села на дерновую скамью. Лагорский жался и не знал, что делать. Он и жене обещал непременно быть к обеду.

– Веруша! А ты разве не помнишь Мишу Перовского, который служил с нами в Казани? – спросил он Малкову и указал на Тальникова. – Мишу, который к нам по утрам являлся, как статуя командора.

Малкова прищурилась.

– Как же не помнить, – сказала она и тихо прибавила: – Только ты его не зови к обеду. Я хочу с тобой наедине поговорить. Мне много, много надо с тобой говорить.

Лагорский сморщился. Он предчувствовал, что может предстоять разговор, полный упреков, и сцены ревности.

А Малкова уж подозвала к себе Тальникова и разговаривала с ним. Тот, поцеловав ее руку жирными губами, рассказывал ей, что он опять польщен от Василия Севастьяновича, что Василий Севастьянович опять пригласил его к себе в ординарцы и позволил быть адъютантом.

– Дочка ваша Наташа как поживает? – спросил ее Тальников.

– О, Наташу я уж устроила теперь у моей матери. Там ей отлично, – отвечала Малкова.

– Господин Лагорский! Пожалуйте! Ваш выход! – кричал помощник режиссера.

Лагорский сложил руки на груди и медленно стал выходить на сцену.

Глава III

Репетиция кончилась, и Малкова повела Лагорского к себе обедать. Она взяла его под руку и по дороге весело болтала с ним, рассказывая о своем хозяйстве.

– Ведь я прежде все по номерам жила и своего стола не держала. И с тобой мы жили в Казани в гостинице. До тебя я тоже в меблированных комнатах и обеды брала из трактиров или кухмистерских, – говорила она. – А теперь, когда у меня стряпают дома, я вижу, что это куда выгоднее! И наконец, я ем, что я хочу, а не то, что мне дают. Горничной моей Груше я прибавила за стряпню только три рубля в месяц. И как она отлично готовит! Вот ты сегодня попробуешь ее стряпню. Суп отличный… А мне кроме супа ничего и не надо. Ну, бифштекс, котлету… Сладкое я в булочной беру. Два пирожка по три копейки. И главное, что мы обе сыты: я и Груша. И нам еще от обеда всегда что-нибудь на ужин остается. Переезжай ко мне, Вася. Ну что тебе у жены жить! – прибавила Малкова. Лагорский передернул плечами.

– Друг мой, как же я к тебе перееду, если я жене дал слово, что я весь летний сезон пробуду у нее жильцом, – проговорил он. – Жена, рассчитывая на меня, и отдельную дачу наняла, иначе она сняла бы где-нибудь две комнаты. Хотя мы с ней почти чужие, но неловко все-таки женщину подводить. Она треть денег уже уплатила за дачу.

– У ней есть кто-нибудь? Связавшись она с кем-нибудь? – спросила Малкова.

Лагорского покоробило. Он даже вспыхнул, но тотчас же успокоил себя и отвечал:

– Не знаю. Пока я ничего не замечал. Да где! Она болезненная женщина.

– Копровская-то болезненная женщина? Ну, врешь. Я ее видела в Севастополе, когда проезжала в Ялту на гастроли. Она женщина кровь с молоком. И брюнетка с усиками. Эти брюнетки с усиками всегда здоровы.

– Наружность, друг мой, очень часто обманчива. И наконец, кому же и знать, как не мне? Я все-таки жил с ней три с половиной года. Ну да что об ней разговаривать! Бросим, – закончил Лагорский. – Ты говоришь, что будешь меня угощать сегодня сигом, – переменил он разговор.

– Вареным сигом, Вася, с яйцами и маслом, – отвечала Малкова.

– Шесть лет я не был в Петербурге и шесть лет сига не ел. Ах да! В Москве раз ел зимой. Зимой туда их привозят.

Лагорский рад был, что разговор с его жены перешел на рыбу, но Малкова опять начала:

– Мне кажется, Васька, что ты все врешь! Мне кажется, что ты опять сошелся с женой. Простил ее и сошелся. Иначе с какой стати тебе было переезжать к ней на квартиру?

– Уверяю тебя, Веруша, что нет! – отвечал Лагорский.

– Странно. Четыре года ты с ней не жил, рассказывал мне о ее невозможном характере, о тех скандалах, которые она тебе делала в труппе, и вдруг опять с ней. Нет, тут что-то неладно.

– Некуда было деться. Ведь здесь, на окраинах, гостиниц нет, а она предложила квартиру и стол. Ну, вижу, что под боком… недалеко от театра – я и взял… Приезжай ты, Веруша, раньше, предложи ты – я взял бы у тебя квартиру. Да ведь и дешево я плачу.

– А сколько? – вдруг спросила Малкова.

Лагорский замялся. Он не знал, что и сказать. Он соображал, что сказать, и не сообразил.

– Я рыбу люблю ужасно, – проговорил он. – И у себя дома я сегодня просил, чтоб мне была сделана жареная корюшка. Жареная корюшка со свежим огурцом – прелесть.

Он жался и старался высвободить свою руку из-под руки Малковой. Они подходили к даче, где он жил с женой, миновать которую им было нельзя, ибо она стояла им по пути, а ему показалось, что на балконе мелькает красная кофточка его жены.

– Что ты? – спросила его Малкова.

– Хочется покурить. Дай мне свернуть папироску, – отвечал он, освобождая свою руку, и стал доставать порттабак из кармана.

Для скручивания папиросы он приостановился и, щурясь, стал смотреть вдаль на балкон, на красное пятно. Дело в том, что ему ужасно было неловко проходить мимо своей дачи под руку с Малковой, ежели жена увидит его. Еще если бы он вернулся потом к обеду, то он сказал бы, что провожал товарища по сцене такую-то, но ведь он не явится к обеду, жена его будет ждать – и потом выйдет ссора, скандал. Свернув папиросу, он сделал несколько шагов вперед и на ходу стал закуривать ее. Шел он медленно и молчал. Пятно продолжало краснеть. Он опять остановился и был как на иголках.

Малкова пристально посмотрела на него и спросила:

– Что с тобой, Василий?

– Вот, видишь ли, милочка, я замечаю красную кофточку жены моей на балконе, – сказал он. – То есть Копровской… – поправился он. – И хотя она мне теперь вовсе не жена, но все-таки квартирная хозяйка, которой я заказал к обеду корюшку.

– Понимаю.

Малкова надулась.

– Понимай или не понимай, а все-таки чрезвычайно неловко проходить мимо нее с дамой, не заговорить с ней, то есть с Копровской, и в конце концов не прийти даже к обеду, – сказал Лагорский. – Пойдем шаг за шагом и повременим подходить. Может быть, красная кофточка скроется.

– Ну, теперь мне все ясно, – сказала Малкова. – Ты даже боишься своей жены, так какая же она тебе квартирная хозяйка!

– Вовсе не боюсь. Но если бы я ей еще не заказывал корюшки…

– Ты, Васька, изолгался. Ты подлец.

– Ничуть… Но согласись сама…

– Ты где живешь?

– Да вот через две дачи. Видишь, что-то краснеется на балконе? Это кофточка Копровской. Она сегодня в красной кофточке.

Малкова посмотрела вперед.

– Господи, как у страха-то глаза велики! – сказала она, засмеявшись. – На балконе это даже не кофточка и не женщина, а просто через перила перекинуто что-то красное. Одеяло, что ли?

– Да так ли?

Лагорский прибавил шагу.

– О, как жена твоя взяла тебя в руки! – продолжала Малкова. – Ты даже красного одеяла боишься.

У Лагорского отлегло от сердца, и он сам рассмеялся.

– Действительно, красное одеяло, – проговорил он. – Но если бы это была Копровская, которая ждет меня к обеду, было бы чрезвычайно неловко проходить мимо нее, особенно с дамой под руку.

– Отчего же непременно с дамой под руку? При чем тут дама? – допытывалась Малкова. – Сам же ты говоришь, что с женой своей теперь ничем не связан.

– Ничем, кроме квартиры и стола. Но все-таки…

Они поравнялись с дачей, где на балконе висело красное одеяло. Лагорский прибавил шагу и старался пройти мимо дачи как можно скорее. Но Малкова остановилась и стала смотреть в палисадник перед дачей.

– Здесь ты живешь? – спрашивала она.

– Здесь. Только, пожалуйста, не кричи.

Лагорский пробежал от Малковой вперед. Она догнала его.

– Дабы узнать истину, я, Васька, завтра или послезавтра зайду к тебе чаю напиться, – сказала она. – Должна же я знать, в каких ты отношениях с женой. Иначе с какой же стати я буду расточать тебе свои ласки! Я делиться ни с кем не люблю.

– Уверяю тебя, что с Копровской я в самых обыкновенных отношениях. Как добрый знакомый, как старый знакомый, пожалуй, – и больше ничего… – старался уверить Лагорский Малкову.

– Ну, я зайду, и мы посмотрим.

– Заходи. Только, пожалуйста, без скандала…

– Зачем же я буду скандалить, если жена твоя первая не сделает мне скандала?

– О, она не такая! Ведь ты придешь ко мне, как знакомая к знакомому, – заискивающе проговорил Лагорский.

– Ну, мы там посмотрим. А только на днях я к тебе зайду. Непременно зайду, – подчеркнула Малкова.

Они подошли к даче Малковой и стали входить в палисадник.

Глава IV

Малкова помещалась в верхнем этаже маленькой дачи, ветхой, с покосившимися полами, со скрипучей лестницей, но три ее крошечные комнатки имели симпатичный вид. Она успела придать им некоторую уютность. В гостиной, она же и столовая, лежал на полу персидский ковер. Лагорский помнил его еще в Казани. Она всегда возила его с собой и завертывала в него во время пути разные вещи. На убогой хозяйской мягкой мебели лежали белые чистые ажурные покрышки ее работы. Стоял диван, и на нем лежала вышитая шерстями подушка с изображением красной птицы на черном фоне. И подушку эту Лагорский помнил с Казани. Стены гостиной были увешаны венками из искусственных цветов с лентами – это были подношения от публики в дни бенефисов Малковой. Был тут и маленький серебряный венок. На двух окнах висели белые коленкоровые занавески, хотя прибитые прямо к стене гвоздями, но гвозди эти были задрапированы также лентами от бенефисных венков. В спальной Малковой помещался туалетный стол, покрытый кисеей на розовом подбое, со складным зеркалом на нем, с туалетными принадлежностями, со свесившейся со стены такой же кисейной драпировкой, подхваченной розовыми лентами. У другой стены стояла опрятная постель с белым ажурным покрывалом, также на розовом подбое, с подушками в прошивках и кружевцах. Третья комнатка была занята сундуками с гардеробом Малковой и в ней помещалась ее горничная Груша. И тут стояла чистая постель с тканёвым одеялом и нарядными подушками.

Лагорский был уже у Малковой тотчас после ее приезда, но тогда Малкова не была еще устроившись в квартире и жила на бивуаках, как Марий на развалинах Карфагена, как она выражалась. Теперь же квартира была прибрана и вовсе не походила на квартиру по несколько раз в году переезжающей актрисы, которые, привыкши жить по номерам, обыкновенно вовсе не заботятся об убранстве своих жилищ. Нигде не было видно ни юбок, висящих по стенам, ни разбросанной на полу обуви, ни корсета, валяющегося на стуле, ни тарелок с остатками еды, стоящих на подоконниках, как это бывает зачастую у актрис и как это именно было у жены Лагорского – Копровской.

Лагорский любовался комнатками Малковой и сравнивал их с комнатами своей дачи, где он жил с женой, не отличающимися не только убранством, но даже и необходимой чистотой, где сундук очень часто заменял стул, где постели оставались по целым дням с утра не постланными, где окна вместо занавесок завешивались на ночь суконным платком, простыней и женскими юбками.