Полная версия

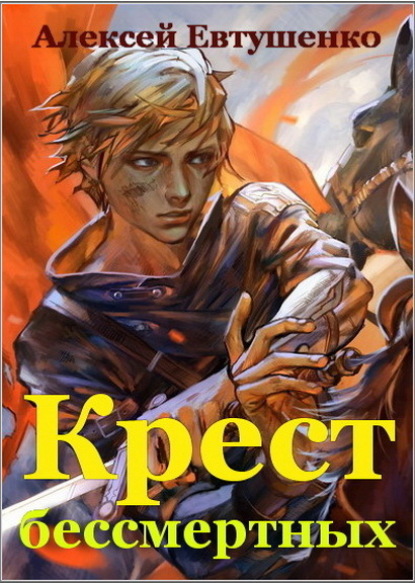

Крест бессмертных

– П-х-хгы-хх, – выдавил он. Затем краска волной прилила к его лицу, и Завид повалился на землю. – Х-хх-хр-р.

– Чего хочешь? – Лёшка участливо наклонился над поверженным врагом. – Ещё? Как по мне, тебе хватит. Но если очень хочется, то могу добавить. По старой дружбе. Добавить? – он поднял кулак.

Завид отрицательно замотал головой. Он уже дышал. Кое-как, со свистящим хрипом, но дышал.

– Вот и лады. Живи покуда.

Лёшка выпрямился, огляделся. Прихлебатели Завида растерянно топтались неподалёку.

Вожак был повержен в честной драке один на один, и теперь их стало пятеро против четверых. Очень решительно настроенных четверых. Возглавляемых Алёшкой Поповичем, который только что одним ловким ударом свалил Завида.

Да ещё как свалил!

За малым жизни не лишил. Не, ну его к псам блохастым такие расклады. Опять же, всё по неписанному закону мальчишеских ватаг – проиграл вожак, проиграла и ватага.

Ничего, в следующий раз рассчитаемся.

– Что стоите? – осведомился насмешливо Лёшка, уперев руки в бока. – Забирайте свою овцу и валите отсюда, пока при памяти и ветер без камней.

Через несколько минут ватага, поддерживая всё ещё хекающего Завида под руки, исчезла в проулке.

Лёшка наклонился, подобрал биту. Акимка поднял «чижа». Играть дальше расхотелось.

– Может на речку? – предложил Ждан. – Искупаемся.

– Без меня, – сказал Лёшка. – Я ещё мамке обещал в огороде помочь. Пока, робя.

Они пожали друг другу руки, как взрослые. Лёшка повернулся и пошёл. Друзья провожали его глазами.

– Лёш! – позвал Акимка.

Лёшка обернулся.

– Спасибо тебе!

Лёшка махнул рукой, улыбнулся и скрылся за поворотом. На дворе стояло лето шесть тысяч семьсот тринадцатого года от Сотворения мира или, если считать от Рождества Христова, одна тысяча двести шестого.

Дома Лёшка застал мать и какого-то незнакомого высокого и худого дядьку.

Дядька сидел за столом и хлебал из глиняной миски вчерашний куриный суп (Лёшка сразу учуял запах супа, как только вошёл в сени), мать возилась у печи.

Тёмно-русые волосы незнакомца, его усы и борода были наполовину седыми. Однако худое лицо с длинным носом и зеленоватыми ясными глазами не выглядело старым, хотя высокий лоб пересекали морщины, а от левой брови через всю щёку, теряясь в бороде, шёл кривоватый рваный шрам. В левой руке – шуйце – устроилась деревянная ложка, которой дядька ловко орудовал. А правая – десница – у него вовсе отсутствовала, – по локоть пустой рукав льняной рубахи был заправлен за пояс.

– Доброго здоровья! – сказал Лёшка и поклонился, быстро зыркнув глазами по горнице. Он тут же приметил червленый каплевидный щит княжьего дружинника в углу, сложенную на лавке кольчугу, лежащую поверх неё тяжёлую саблю в ножнах и островерхий шелом с наносником.

Всё это воинское богатство выглядело не новым, изрядно послужившим своему хозяину во многих передрягах, но было в добром состоянии. Хоть сейчас облачайся, подпоясывайся – и в поход.

«А где же конь? – подумал Лёшка. – Он что же, пешком пришёл?»

– Здравствуй, Алексей свет Леонтьевич, – незнакомец улыбнулся, показав нехватку двух зубов вверху с левой стороны. – Ого, как вырос. Не узнать! Думаешь, наверное, где мой конь, раз такое оружие да кольчуга с шеломом на лавке? Продал я его, старый уже был. Ничего, нового купим. А, как мыслишь, Любава?

– Будет нужен – купим, – ответила мама. – Отчего не купить? Если заработаешь.

Незнакомец весело рассмеялся.

Лёшке его смех пришёлся по душе. Смех был искренним, открытым. Так смеются добрые люди.

– Познакомься, Алёшенька, – сказала мать. – Это вуй[2] твой троюродный, Горазд. Помнишь, я тебе рассказывала?

– Вуйко Горазд! – воскликнул Лёшка. – Помню! Ты мамкин брат троюродный, порубежник, на заставе служишь!

– Служил, Алёша, служил, – дядька покосился о пустой рукав. – Но ничего. Повоюем ещё.

– Хватит, навоевался, – сказала мама. – Давай-ка просто поживи. Алёша, руки мыл? Зови сестёр, они в огороде, мойте руки и снедать, пока суп горячий. Второй раз собирать на стол не стану.

Горазд остался жить у них. Из его скупых рассказов Алёша узнал, что семья дружинника – жена и двое детишек – погибли при крупном набеге половцев прошедшей весной.

– Никто не ждал, что поганых будет столько. Лазутчики наши обманулись. Бывает. Но нам эта ошибка стоила дорого – в сече на границе полегла вся застава, там я и руку потерял. Хорошо хоть от природы левша – шуйца у меня за главную руку, – он невесело усмехнулся. – Вместе с рукой и семью. Спалил враг наш городок дотла, кого не убили – в полон забрали. Жаль, не моих – выкупил бы. Да, жаль…

Потом баяли, что это была месть за наш поход, что год назад случился. Слыхал о нём?

– Слыхал, – кивнул Алёшка. Да и кто из рязанских мальчишек, грезивших битвами, походами и воинской славой не слышал!

В прошлом шесть тысяч семьсот двенадцатом году, в апреле месяце, когда земля подсохла после весенней распутицы, незадолго до страстной седмицы, рязанский князь Роман Глебович собрал дружину и нежданно для всех, в одиночку, двинулся на половцев. Это было дерзко, поскольку сил у князя для такого похода явно недоставало.

Однако, затея удалась.

Как раз потому, что случилась для всех нежданно, князь ни у кого не просил помощи, сам поход задумал и осуществил. А то, что нежданно для друзей, будет таким же и для врагов. Хотя какие у князей русских друзья – одни союзники временные, готовые предать в любой момент и переметнуться на другую сторону ради сиюминутной выгоды…

Междоусобица гуляет вольно по Руси, льёт кровь людскую, как водицу, и не видно ей ни конца, ни края.

Но бывают и светлые моменты. Как этот поход князя. Посекли крепко степняков, взяли знатную добычу – оружие, ткани, табуны коней, гурты волов, отары овец. Самое важное – освободили сотни христианских душ, которые томились в половецком плену.

– И как раз на страстную седмицу, в Великую среду! – рассказывал Горазд. – Не иначе Господь помог вместе с Пресвятой Богородицей – уж больно удачно да ловко всё вышло. Так наш поп дружинный говорил, про помощь Господа с Богородицей. Я там был, самолично на тот свет не одного поганого отправил. Весело сходили, чего уж. Вот и вернулось нам веселье это через год, – он опустил голову, задумался. Поднял, сверкнул глазами:

– Если Бог за нас, где он был, когда поганые этой весной мою жену и детей убивали? Вот что я спросить хочу.

– Бог здесь ни при чём, – сказала мама. – Не надо его гневить. Он, что ли, виноват, что русские с половцами режут друг друга? Горше того – те же князья наши то и дело зовут поганых на помощь против своих же братьев. Да ещё и роднятся с ними. Это как, по-божески? Богородица одобряет?

Мама Алёши Любава всегда отличалась нравом свободным, ни от кого не зависела и говорила, что думала.

Она и с собственным мужем Леонтием, бывало, спорила, в нарушение апостольских наставлений, что уж о брате троюродном говорить!

Алёшка сидел тут же на лавке, слушал эти разговоры, на ус, ещё не выросший, мотал. Его не гнали – и мать, и Горазд считали, что мальчишке это полезно. Пусть знает, в каком мире живёт. Особенно, если сам хочет, как подрастёт, в княжью дружину проситься.

Алёшка хотел. Горазд стал для него примером. Бывший порубежник хоть и потерял семью и руку на княжьей службе, нравом не озлобился, к Алёшке и сестрам относился словно хороший отец – со строгой любовью. Мог и пошутить, и байку страшную или веселую рассказать и посмотреть в случае нужды так, что лучше бы накричал, а то и ударил. Но – нет, не бил никогда. Хотя и мог бы по праву, когда стал Алёшке и сёстрам отчимом.

Произошло это осенью, в начале месяца руеня[3]. На следующий день после того, как Алёше исполнилось полных одиннадцать лет, то есть седьмого числа. Любава, немного смущаясь, собрала детей и в присутствии Горазда рассказала, что тот позвал её замуж.

– Горазд мне люб, мы хорошо друг дружку знаем, с детства, а сейчас ещё лучше узнали, когда он здесь, у нас, пожил. Спрашиваю вас, хотите себе такого батьку? Будете против, не пойду за него, пожалею вас. Но лучше, ежели бы вы нас с Гораздом пожалели. Больше нам Господь такого случая не представит.

Иванка и Богдана – сёстры погодки, похожие друг на дружку, словно близняшки, быстро и радостно переглянулись, а затем уставились на брата – с тревожным ожиданием.

Ага, догадался Алёша совсем по-взрослому. Давно уже всё поняли, обсудили между собой, пигалицы, и решили. Рады. Теперь опасаются, как бы братец старший рогами не упёрся. Покладистым да сговорчивым никто его до сей поры не называл, что в голову взбредёт да на сердце взыграет – непонятно. Потому и боялись мне говорить заранее. Эх, что с ними делать… Поласковее, что ли быть впредь? Да я, вроде, и так их не гоняю особо, люблю даже. По-своему.

Он нахмурился, зыркнул сердито и даже зло из-под насупленных бровей. Сестрички едва слышно охнули, прижались друг у другу.

– Алёшенька… – растерянно промолвила мама.

Лёшка разгладил лицо, весело рассмеялся.

– Испугались? То-то. Всё хорошо, мама, Горазд. Шучу я. Совет да любовь, что ещё сказать. Теперь мы не сироты. Да, Иванка, Богдана?

– Не сироты!! – вскрикнули сестрички радостно. – Не сироты!

И бросились со всеми обниматься.

Потекло, забурлило, поскакало времечко, словно могучий Днепр летом на порогах. Алёшка этого не видел никогда – Горазд рассказывал.

– Ни на лодьях, ни на плотах там не пройти. Весной, когда вода высокая, ещё можно – вдоль правого берега. Да и то не всегда. Летом же или осенью – даже не думай.

– А как тогда? – спрашивал Лёшка, любопытный до всего, что касалось воинского или походного дела.

– Лодьи – носом в берег, разгрузили, вытянули и потащили. Оружие и груз отдельно, лодьи – отдельно.

– На руках?!

– На плечах. Когда все разом за дело берутся, гору своротить можно, не то что лодью перенести.

Много о чём рассказывал Горазд и научил Лёшку многому. Сабельному и ножевому бою в первую очередь:

– Меч – он больше для тяжёлых и телом могучих, у кого силы немеряно, а ты – лёгкий, быстрый, ловкий. Пока сильный мечом замахнётся, ты два раза ударишь и в сторону отскочишь – попробуй достань тебя.

Как щит носить в походе и держать в бою; с копьём управляться; из лука бить точно и быстро:

– Не целься, Алёшка, по наитию бей. Глаз увидел, рывком тетиву к уху натянул, стрелу пустил. Не рукой пустил – сердцем. В сердце – жажда врага убить должна плескаться. Он на твою землю пришёл, хочет сжить со света и тебя самого и всех, кто тебе дорог – мать, сестёр, друзей, родню – всех. Кого не сжить – в полон забрать навеки, а город твой сжечь. Поэтому ты должен убить его раньше.

– Как же в Писании сказано, что нужно возлюбить врагов своих?

– Хм… Вот Завид, про которого ты мне говорил. Ты можешь его возлюбить?

– Это вряд ли, – мотал русой головой Лёшка.

– Видишь. Так это Завид, такой же, как и ты русич, рязанец, свой, можно сказать, христианская душа. А что говорить о поганых? Непросто это всё. Я мыслю так. Возлюби, если сможешь. Но тут же и убей.

– Как это? – не понял Лёшка.

– Саблей, мечом, ножом засапожным, копьём, стрелой – чем сможешь, тем и убей. А не сможешь – иди в монахи и попробуй стать отшельником, святым. Есть такие, не от мира сего. Но с них и спрос иной. Хочешь в монахи?

– Не, не хочу. Я хоть и Попович и в Бога верую, но хочу быть, как ты – порубежником. Защищать Русь и князю служить.

– Князей много на Руси, – вздыхал Горазд, – и у каждого дружина. Ты какому служить собираешься?

Вопрос был трудный. К тому времени старый рязанский князь Роман Глебович, которому служил сам Горазд, был брошен в темницу по обвинению в измене Великому князю Всеволоду Юрьевичу, прозванному в народе Большое Гнездо.

У Всеволода Юрьевича был большой и старый зуб на Рязань и рязанцев.

Тридцать лет назад рязанский князь Глеб Ростиславович ходил на Всеволода походом и даже сумел сжечь Москву. Потерпел в конце концов поражение, был посажен в темницу во Владимире, где и умер вскоре, но Всеволод своеволия рязанцев не забыл, не простил и всегда был готов применить к ним силу. Двадцать два года назад он уже приводил княжество к покорности, и теперь, по слухам, собирался сделать то же самое, посадив наместником на рязанский стол сына Ярослава, которому на ту пору едва минуло восемнадцать лет. И посадил!

Надо ли говорить, что рязанцы были весьма недовольны таким поворотом дел и, хотя целовали Ярославу крест, про себя обещали юному отпрыску Всеволода недолгое и нерадостное правление.

Назревал бунт.

Без сомнения, Великому князю настроения рязанцев были известны.

– Главному, – отвечал Алёшка важно. – Если служить, то главному князю.

– Сегодня главный – Всеволод Юрьевич. Завтра он явится со своими воями под рязанские стены, и мы ничего ему противопоставить не сможем. Что делать будешь?

– Я маленький ещё, – хитрил Алёшка. – Что я могу? Опять же в Писании сказано, что нет власти не от Бога. А ты бы что сделал?

– Ты маленький, я без руки, – вздыхал Горазд. – И хотел бы, да отвоевался.

– А была бы рука? Пошёл бы против Всеволода?

– Будь в городе князь Роман Глебович и прикажи он – пошёл бы. Воин обязан исполнять приказы начальства. Иначе он не воин, и место ему не в строю, а в шайке разбойничьей.

– Странно всё это, – рассуждал Алёшка по-взрослому. – На словах все хотят, чтобы русская земля единой была и сильной, а на деле выходит совсем другое. Не понимаю, как Бог это попускает?

– Этого я тебе объяснить не могу, – говорил Горазд. – Но точно знаю, что русскому человеку без Бога никак нельзя. Кроме него некому нашу натуру в узде держать. Да и у него не всегда выходит. Ох, не всегда…

– А что не так с нашей русской натурой?

– На себя оборотись, и всё сразу поймешь, – усмехался Горазд. – Кто намедни верёвку поперёк тропки в отхожее место натянул так, что сосед грохнулся по темноте и нос себе расквасил? Я тебя для этого сам-узел вязать учил?

– Он собаку нашу, Пушка, ногой ударил, когда думал, что его никто не видит. Просто так, Пушок даже не лаял на него. Что ему теперь, спасибо сказать и в ножки поклониться?

– Мне нужно было сказать.

– И что бы ты сделал? Ты же не видел, как он Пушка пинал. А моё слово против его пустое считай, не стоит ничего.

– Ох, Лёшка, Лёшка, – вздыхал Горазд. – Трудно тебе с таким нравом в жизни будет.

– Ничего, как-нибудь, – подмигивал Лёшка. – Я хоть силой не силён, да напуском смел!

– О как сказал! – удивлялся Горазд. – Сам придумал?

– Не, сорока на хвосте принесла, во двор скинула, а я подобрал. Теперь пользуюсь.

Горазд качал головой, смеялся, Лёшка подхватывал. Так и жили – не тужили.

Недолго, однако. Алёшке и тринадцати лет не исполнилось, когда в городе ударил набат и вспыхнул бунт. Рязанцы, подстрекаемые боярами и специально обученными людьми, коим было хорошо заплачено, похватали княжьих людей, заковали их в цепи, а некоторых и вовсе до смерти убили, закопав в землю по шею. Ярославу с небольшим отрядом верных суздальцев удалось вырваться из западни и уйти к отцу.

Вскоре великий князь Всеволод Юрьевич Большое Гнездо встал с войском под стенами Рязани и объявил, что пришло время поступать ему по-плохому, ежели по-хорошему рязанцы не желают. Впрочем, всё обошлось не так уж и плохо. В том смысле, что могло быть (и бывало!) гораздо хуже.

Казнил великий князь только некоторых бояр – явных и несомненных бунтовщиков и зачинщиков. Остальным велел на скорую руку собрать домашний скарб, запрягать подводы и убираться из города по родне – близкой и дальней – во владимирско-суздальской земле. Тут недалеко. Нет родни? Пристраивайтесь, где можете, препон чинить не станем. Что, не по правде? А против великого князя бунтовать – это по правде? Возомнили о себе. Вот из-за таких, как вы и нет на Руси единства, и терзает её всяк, кому не лень, едва отбиваться поспеваем. Боюсь, не за горами тот день, когда не поспеем… Ничего. Будете себя правильно вести – разрешу вернуться через годик-другой.

Вот так и оставила семья Алёшки Поповича родной дом, который, как и весь город, вскоре запылал, подожжённый факелами княжьих дружинников. Сжёг Всеволод Большое Гнездо Рязань. Пусть без людей, пустую, но сжёг.

Десяток подвод, запряженных волами, тянулись на полночь.

Дорога вела в Муром, оттуда – во Владимир, Суздаль, Юрьев. Любава с Гораздом решили осесть в Юрьеве. Там жила родня Горазда по матери (с Любавой у Горазда были общие предки по отцовской линии – прабабка с прадедом, чьи сын и дочь, соответственно, являлись дедом Горазда и бабкой Любавы).

– Примут нас, не беспокойся, – убеждал Горазд. – Чай, родня. Я, правда, давно там не был, жизнь закрутила, служба, походы, но помню всех с детства. И они меня помнить должны. А и не вспомнят – не пропадем. Мир не без добрых людей.

– Да я и не беспокоюсь, Горазд, – улыбалась Любава. – С чего мне беспокоиться? У меня муж и сын есть. Мужчины. Защитят, ежели что.

– Защитили уже, – бормотал Горазд, невольно оборачиваясь через плечо, где за горизонтом остались чёрные, тянущиеся к небу, дымы горящей Рязани.

– Сила солому ломит, – пожимала красивыми плечами Любава. – Не всё человеку подвластно.

– Будет надо, мама, я жизни своей не пожалею, чтобы тебя и сестёр защитить, – заявлял Алёшка.

Он испытывал странные чувства. С одной стороны, ему было стыдно, что взрослые так легко отдали родной город Всеволоду на сожжение, а с другой он даже своим ребячьим разумом понимал, что бунтовать против князя, которому целовали крест – не дело.

– Зачем тогда целовали? – спрашивал он Горазда.

– Подрастешь – поймёшь, – отвечал бывший княжий дружинник и трепал Лёшку по русой голове. – Помни одно. Князья приходят и уходят, а земля русская, как была, так и останется вовек. Нет такой силы, чтобы убить Русь.

– Почему? Заговоренная она, что ли?

– И заговорённая тоже.

– Да ладно. Расскажи!

– Про Илью Муромца слышал?

– Кто ж не слышал. Был такой храбр, ещё князю Владимиру Красное Солнышко служил, оборонял Русь от поганых.

– Не был. Есть.

– Как это?

– Говорят, Илья Муромец по сей день жив. И пока он жив, Русь будет стоять.

Алёшка смотрел на Горазда во все глаза. По лицу дружинника было не понять – всерьёз тот говорит или сказку бает, чтобы как-то развлечься в дальней и скучной дороге.

– Не бывает так, – говорил Алёшка, хотя уверенности в его голосе не чувствовалось. – Не живут столько люди. Даже храбры. Князь Владимир Красное Солнышко эвон когда правил в Киеве!

– Две сотни лет тому, – уточнил Горазд.

Разговаривали они, в основном, по вечерам, у костра, когда путники после ужина готовились ко сну. Самое время для историй. Хоть былей, хоть небылиц.

Вот и сейчас. Уснули сестрёнки-погодки, сморенные усталостью и сытной едой. Зевает мама, деликатно прикрывая рот рукой. Ей рассказы мужа не слишком интересны – довезти бы семью целой и невредимой до места, чтобы никто не заболел, не потерялся. Помоги, Господи и ты, Пресвятая Богородица с ангелом-хранителем, защитите нас, грешных, в дороге, спасите и помилуйте, отведите беду, не дайте пропасть. И вы, чумазая русская сила, – лешие, водяные, русалки и мавки, духи лесные, не троньте нас, пропустите через свои владения, дайте путь прямоезжий и спокойный.

Примерно так молилась про себя Любава. Знала, что неправильно это, покойный муж поп Леонтий учил, что все эти лешие, русалки и домовые ни что иное как бесы, просить которых ни о чём нельзя – грех это большой. Да и обманут. Потому как подчиняются напрямую Сатане, который, как известно, сам лжец и отец лжи. Так в Писании сказано. Знала, а всё равно мысленно обращалась. Ибо Бог далеко, а эти – вот они, рядышком испокон века живут. За каждой печью в доме, в каждом лесу и перелеске, речке, болоте да озере, коих на Руси не счесть. Наши предки с ними знались, помощи у них искали, и нам не след их сторониться. Грех? Отмолю. Не согрешишь – не покаешься, а не покаешься – не спасёшься. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную. Любава крестилась двуперстно, ложилась спать.

– Не сидите долго, полуночники, – бормотала сквозь стремительно наплывающий сон. – Завтра рано вставать…

– Спи, спи, Любавушка, – ласково отвечал Горазд. – Спокойной ночи, мы скоро.

– Видишь! – громким шёпотом восклицал Алёшка. – Две сотни лет!

– Ты же Библию читал, говоришь.

– Тятя читал, вслух. Я не всю, Евангелия только.

– Ладно, Евангелия. Симеона Богоприимца помнишь, в Евангелии от Луки?

– Помню. Он младенца Христа на руках держал.

– Правильно. Знаешь, сколько ему на тот момент было?

Алёшка молчал.

– Триста лет и ещё шестьдесят, так предание гласит. Аврааму было сто семьдесят пять лет, когда он умер. Ной, праотец наш, девятьсот пятьдесят лет прожил на свете. Его дед, Мафусаил, ещё дольше. Дальше называть?

– Так-то оно так, – чесал в затылке Алёшка. – А всё же как-то не верится. На сказку больше похоже.

– Я тебя верить не заставляю, говорю то, о чём сам слышал. Причём от тех людей, которые просто так языком трепать не станут. Жив Илья. Есть у него камень заветный, от тайных мудрецов полученный, которые далеко на восходе солнца живут. Этот камень даёт ему долгую жизнь.

– Бессмертие?

– Не ведаю. Вряд ли, не бывает бессмертных, даже Ной с Мафусаилом умерли. Но долгую. Очень.

– А ты сам видал Илью?

– Нет, – отвечал Горазд. – А если и видал, то как узнать, что это он? Говорят, он умеет менять облик и всякий раз, спустя долгие годы, постарев, куда-то уходит, а затем снова является уже как бы другим человеком. Но на самом деле это всегда он – Илья.

– Силушку, значит, Илья от калик перехожих получил и от Святогора, волшебный камень, который почти бессмертным делает, от тайных мудрецов… Повезло храбру, – ухмылялся Алёшка. – Мне б такое везение, я бы горя не знал!

– Не болтай языком, почём зря, – хмурился Горазд. – Сам не ведаешь, что говоришь. Это – великий крест и тяжкая судьба, никому не пожелаю такого… Всё, спать давай, хватит на сегодня.

Горазд ложился рядом с Любавой, укрывался овчиной, мгновенно, по-воински, засыпал. Алёшка же ещё долго лежал по другую сторону угасающего костра, смотрел в небо и мечтал о подвигах и славе, пока глаза его не закрывались сами собой, и сон не уносил мальчишку в свою далёкую волшебную страну.

Глава вторая

Ближе к опушке Алёша натянул поводья, остановил коня и поднял руку. До ноздрей долетел запах гари.

– Что? – спросил Милован, останавливаясь рядом справа.

Кобыла Ждана молча встала слева.

Сзади недовольно фыркнул старый конь Акимки Торопа.

Лошадь Ждана мотнула головой, отгоняя налетевшего слепня. Звякнула узда.

Лето високосного шесть тысяч семьсот девятнадцатого года от сотворения мира, оно же одна тысяча двести двенадцатое от Рождества Христова, выдалось жарким и в меру влажным – чистое раздолье для мух, комаров и слепней.

Впрочем, на то оно и лето. Как без комаров? Без мух – это зима. Но зимой на Руси только белые мухи, – те самые, от которых сугробы в рост человека, и такие морозы, что только дома на печи спасение. Нет уж, пусть лучше живые мухи да слепни.

Вместо ответа Алёша втянул носом воздух.

– Гарью тянет, – подал сзади голос Акимка. – И это не костёр.

– Точно, – подтвердил Милован. – Где-то впереди пожар. Был.

– Кажись, у кого-то изба сгорела, – сказал Акимка. – А то и весь двор.

Алёша помалкивал, ждал, пока выскажутся друзья. С самого детства они единодушно считали его главным, а главному не к лицу суета и многословие. Хотя поговорить-побалагурить Алёша любил и за словом в карман не лез.

Ага, умолкли. Ждут его решения.

Он снова понюхал воздух. Запах гари был свежий, с дымком, и, судя по направлению ветра, пожарище находилось довольно близко. Пол поприща, навряд ли больше.

Оставить ребят и коней здесь, а самому сбегать на разведку? Нет, глупо. На дорогах во владимирской земле нынче более-менее спокойно, о половцах или какой иной напасти давно никто не слыхал. Чего бояться? Оно, конечно, бережёного бог бережёт, но, если каждого шороха в кустах опасаться, далеко не уедешь. А им надо далеко – аж в сам Владимир.

– Едем дальше, – решил он. Достал лук из притороченного к седлу налучья, накинул тетиву, сунул обратно. – Не спешим, по сторонам глядим зорко, оружие держим под рукой. Я – первый, Ждан и Милован по сторонам и чуть сзади, Акимка замыкает. – Тронулись.

В Юрьеве семья Алёши прожила три года. Малый срок для взрослого и огромный для мальчишки. С двенадцати и до шестнадцати – время, когда человек мужает, окончательно обретает и укрепляет качества характера, которые будут сопровождать его всю оставшуюся жизнь.

На счастье, и несчастье.

Характер у Лёшки (так звал его отчим Горазд, мать и сёстры чаще всего называли Алёшей) вырисовывался тот ещё. Вспыльчивый, страстный, упрямый. Если что в голову втемяшится – обязательно сделает. Пусть и жалеть будет потом, а сделает. Про таких говорят – бедовый парень.