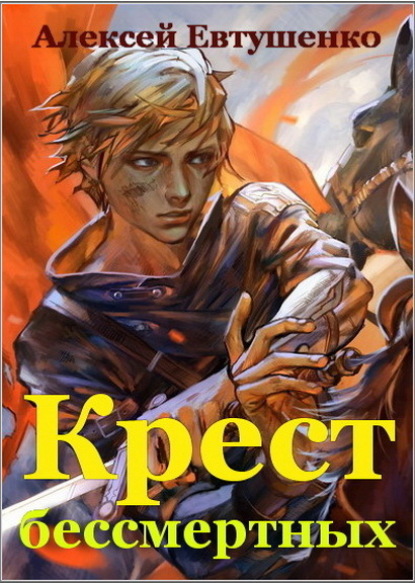

Полная версия

Крест бессмертных

Ещё в те времена, когда был жив отец, поп Леонтий, он видел в сыне ростки будущего непокорного и буйного нрава. Весьма они его беспокоили, много неприятностей предвидел он для Алёшки в будущем, а потому старался воспитать в нём хоть какое-то смирение и страх Божий. Который есть не страх наказания, а страх уйти мимо Царствия Небесного.

– Все грехи человеческие от страстей проистекают, – учил он сына. – И в то же время, без страсти хорошо дело не сделать. Но страсть, любую страсть, в узде держать нужно. А отпустишь узду, бесы её подхватят и с помощью этой страсти такого с человеком натворят, что долго отмаливать придётся. Опять же, тот, кто к страсти привыкает, уже без неё жить не может. А в Царствии Небесном души не страстями живут, а любовью и разумом. Тем, что со страстями, – в другую сторону.

– Куда это – в другую? – спрашивал Алёшка.

– В ад, – коротко отвечал поп Леонтий. – Ты думаешь, в ад отправляют за злые дела? Нет, душа неправедная, страстями одолеваемая, сама туда стремиться, потому как в раю, в Царствии Небесном, ей не место…

Царствие Небесное было для семилетнего, полного буйной жизни мальчишки, чем-то настолько далёким и туманным, что страх туда не попасть, если и возникал, то был весьма слабым и малодейственным. А вот вспыльчивости своей бездумной Алёшка опасался с самого раннего детства.

– А как держать страсти в узде, батюшка? – спрашивал он у отца.

– Богородице молись каждое утро. Она, заступница наша, оградит и поможет. Повторяй за мной. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от помраченнаго ума моего; и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен…

Алёшка быстро выучил молитву наизусть и с тех пор старался молиться Пресвятой Деве не только каждое утро, но и в случаях, когда чувствовал, что его горячий нрав вот-вот вырвется наружу и натворит дел.

Иногда помогало.

Иногда – нет.

А иногда, когда не было никакого удержу, он сознательно опускал молитву Богородице, а просто шептал про себя: «Господи, спаси и сохрани раба твоего многогрешного», и кидался в драку или какую иную опасную затею.

И ведь тоже помогало выйти невредимым или с малыми потерями. Чаще всего.

Ехали недолго. Сразу за опушкой дорога пошла под уклон и вскоре вывернула к речушке, неторопливо струившейся между разросшихся по берегам ив.

Через темную воду, шириной в несколько саженей, был переброшен бревенчатый мост, по которому вполне могли пройти-проехать и пеший, и конный, и груженая телега.

За мостом дорога поднималась на левый пологий берег. Там, на отвоеванном у леса углу, образованном речушкой и впадающим в неё ручьём, виднелась деревня.

Алёша остановил коня. Остальные тоже.

– Крепкая весь, однако, – со знанием дела промолвил Милован. – Аж целых пять дворов.

Семья Милована пришла из новгородской земли, где этим словом – «весь» называли деревню. Или вервь, как обычно говорили в земле владимирской и суздальской. Хотя новомодное «деревня» звучало всё чаще.

– Теперь аж целых четыре, – сказал Ждан.

Алёша молчал.

Смотрел.

Предположение Акимки подтвердилось. Дальний крайний двор справа, за которым через полосу неширокой пашни опять начинался лес, сгорел.

Не тронутый огнём остался лишь амбар на отшибе. Изба, овин, курятник и всё остальное превратились в головёшки, от которых всё еще поднимался дымок, сносимый ветром в их сторону. Отсюда, с высокого правого берега, были видны и несколько людских фигурок, копошащихся на пожарище. Рядом с ними, путаясь под ногами, бегала растерянная собака.

– Поехали, – сказал Алёша и тронул коня.

Солнце не успело совершить по небосклону сколько-нибудь заметный путь, когда они достигли деревни.

Правду сказал Милован. Пять дворов указывали на то, что вервь небедная. Обычно – два, а то и вовсе один. Много – три. Четыре-пять – редко. Считай по восемь-десять душ на двор, вот тебе уже и три десятка работных людей за вычетом тех, кто совсем немовля[4] или пешком под стол ходит. Ну и стариков, понятно. Хотя тех, кто по старости лет уже работать не может и хозяйство вести, мало, не часто до такого возраста люди доживают.

Ладно, двадцать пять. Всё равно сила.

Миновали одну избу, вторую… Тишина, никого.

– Прячутся, что ли? – подал голос Милован. – Так мы, вроде, не страшные.

– Не льсти себе, – сказал Акимка.

– Ой-ой, – пренебрежительно сказал Милован и приосанился.

– Четверо верховых, с оружием, в каких-никаких доспехах, – рассудил Ждан. – Страшные не страшные, а бережёного бог бережёт. Так что, может, и прячутся.

– Да ну, – возразил Акимка. – В поле все. Лето, страда.

– Едем на пожарище, – сказал Алёша. – Там разберёмся.

Подъехали.

Здесь, вблизи, особо сильно пахло горелым. Тын, огораживающий хозяйство, почти весь уцелел. Рядом с открытыми нараспашку воротами стояла, понурившись, низкорослая лошадёнка, впряжённая в телегу. На телегу были навалены какие-то узлы, берестяные короба и большой, местами почерневший от копоти, деревянный сундук. Сверху на всём этом хозяйстве сидела девчушка лет пяти и бесстрашно взирала на всадников.

– Здравствуй, красавица, – поздоровался Алёша. —

– Здравствуйте, – уверенно сказала девчушка. – Вы русские, вас я не боюсь.

– Правильно, мы русские, не нужно нас бояться. Мы хорошие. Мамка, тятя, где?

– Там, – девчушка показала рукой за ворота, в которых появился худой высокий человек со встрёпанной бородой. Его тёмное от трудового летнего загара лицо было изрезано морщинами и перемазано сажей. Из-под низких густых бровей настороженно поблёскивали бледно-голубые глаза. – Вот он! Тятя, тятя, русские приехали! Бают, что хорошие.

– Здравствуй, хозяин, – поздоровался Алёша. – Что здесь случилось?

– Здравствуй, коль не шутишь, – после короткой паузы ответил человек. – Машка, ну-ка беги к мамке, скажи я велел тебе ей помочь.

– А можно я тут останусь?

– Бегом!

Девчушка слезла с телеги и скрылась за воротами.

– Кто вы, добрые люди? – осведомился человек. – Откуда едете и куда? Вижу, оружие у вас, но для дружинников княжьих, вроде, летами не вышли. Или ошибаюсь?

– Люди мы рязанские, – сказал Алёша. – Едем во Владимир, к великому князю за делом. Тебе, хозяин, бояться нечего, свои мы. А что до оружия и доспехов – так надо, значит. Меня Алёшей звать, сын Леонтьев по прозвищу Попович. Тебя как?

Человек помедлил, шагнул вперёд, протянул руку.

– Первуша я. Прозвище Жердь, – усмехнулся. – За то, что худой и длинный.

Алёша рассмеялся, соскочил с коня, пожал мужику руку. Была она горячей и твёрдой, как деревянная лопата.

– Так что случилось, Первуша Жердь?

– Вам на что знать, люди добрые? Коли помочь хотите – может и расскажу. А нет – так езжайте с богом, мы уж сами как-нибудь.

– Давай так, – промолвил Алёша. – Ежели хозяйство твоё от молнии занялось или там с огнём вы небрежно управлялись, то мы дальше поедем. А вот коли что похуже, то поможем. Может быть.

– Может быть?

– Ага. Подумаем – решим. Мы хоть и не княжьи люди, но надеемся ими стать. Сумеем вам помочь – будет у нас, чем перед молодым князем Юрием Всеволодовичем похвалиться. Он только-только княжить начал, ему, небось, свои люди смелые да ловкие нужны. Не все ж отцовыми пользоваться.

– Хитро, – почесал в затылке Первуша. – Ты, гляжу, парень не промах.

– На том стоим.

Ладно, – сказал Первуша. – Слушайте тогда. Деревня наша зовётся Липники. Потому что лип кругом много. Отсюда и пчелы у каждого, мёд в самый Владимир возим, славится наш мёд. Хлеб растим, ячмень, хмель опять же, но то так, – Первуша сделал жест рукой, показывая, что хмель не главное, – Деревня не бедная, пять дворов, все родня, считай. Кто близкая, кто седьмая вода на киселе, но – родня. Дань князю Всеволоду Юрьевичу Большое Гнездо исправно платим, платили, то есть, Царствие Небесное князю, дай бог, чтобы сынок его, Юрий Всеволодович, умом и сердцем в батьку пошёл, – Первуша перекрестился. Алёша со товарищи последовали его примеру.

Тем временем из ворот появились ещё трое. Женщина с измазанным сажей лицом и руками – ровесница Первуши, босой вихрастый мальчишка лет двенадцати и старый сивый дед с выцветшими, глубоко посаженными светло-голубыми глазами и клюкой в морщинистой руке.

– Семья моя, – пояснил Первуша. – Жена, отец и сын. Мамка ещё есть, лежит сейчас у родни. Зашибли её вчера чуть не до смерти.

– Кто?

– Так я ж говорю. Половцы. Отряд с дюжину сабель. Может, полтора десятка, навряд больше.

Алёша переглянулся с товарищами. Те понимающе кивнули.

Они слышали о подобных малых отрядах извечного русского врага. По сути это были разбойничьи шайки, которые скрытно обходили порубежные заставы, проникали на Русь, грабили и жгли деревни и быстро уходили обратно в Степь, не дожидаясь, пока княжьи дружинники выдвинутся на перехват.

Бороться с ними было чрезвычайно трудно. В каждой верви по вооружённому заслону не поставишь, а пока весть до города дойдёт, шайки уже и след простыл. Ищи ветра в поле.

Вот и не искали. Проще новую деревню срубить или старую отстроить, нежели за десятком-другим степняков гоняться.

Опять же, в неволю эти шайки почти никого с собой не угоняли, дабы подвижность не терять. Одно дело самим на конях от погони уходить (награбленное на заводных навьючил и – айда!) и совсем другое с пешим полоном. Хлопотно это. Хлопотно и опасно.

А раз люди дома почти все, то и ладно. Заместо убитых бабы новых нарожают, а князь, глядишь, кликнет большой поход – тогда за всё сразу и посчитаемся с погаными. Ежели, конечно, те завтра сами не будут званы на союзную помощь против соседнего брата-князя.

В общем, не просто всё на Руси. Как всегда. Живи, хлеб жуй, на ус мотай, товарища выручай, себя не забывай. А там, как бог даст.

– Они с той стороны прискакали, – Первуша Жердь показал рукой на за реку. – Под вечер. Главного Тугариным зовут. Здоровенный, гад, на голову меня выше, а я, вроде, не малого роста. По-нашему хорошо бает. Так и сказал. Я, мол, Тугарин по прозвищу Змей. Завтра на закате чтобы куны приготовили. По десять со двора. Не будет – всю деревню спалим. А пока только твою избу, чтобы дошло, что не шутим. Выноси добро, мы не звери. И засмеялся, собака.

– Дали время собрать куны? – удивился Ждан.

– Им быстрота важна, – пояснил Алёша. – Налетели, застращали, полетели к другой верви. Потом к третьей. А если каждый дом самолично переворачивать, много времени уйдёт.

– Так и есть, – подтвердил Первуша. – К соседям они направились, в Луговое. Такая же вервь, как наша, пять дворов.

– Откуда знаешь? – спросил Алёша.

Первуша замялся, опустил глаза.

– Так мы сами им и сказали, – подала голос жена Первуши. – Они давай пытать, какие сёла рядом да как далеко. Мы отнекивались поначалу, а потом Тугарин хватил свекровь мою плашмя саблей по голове. Та на землю упала в беспамятстве, а он сгрёб Машку за волосы и говорит, – её уже не плашмя ударю, по-настоящему. Снесу башку девке, будет вам подарочек. Ну, мы и рассказали. И про Луговое, и про Старый Бор, что на полночь от нас.

– А куда деваться было? – поднял голову Первуша. Алёша увидел, как в глубине его глаз всколыхнулась и опала бессильная ярость. – Мать по сю пору лежит, встать не может, потолок с полом у неё мешаются, не знаем, жива ли ещё останется.

– Оклемается, даст бог, – сказал дед, пожевав губами. – Старуха у меня крепкая. В особенности на голову. Помню как-то…

– Батя, – с укоризной произнёс Первуша.

– А? Ну да, верно, не время сейчас… Вы, добры молодцы, скажите лучше, что делать будете?

– Когда, говоришь, поганые вернуться обещали, – переспросил Алёша вместо ответа. – На закате?

– Ага, – сказал Первуша. – Мы уже куны собрали. Едва наскребли. Да и то серебра не хватило, пришлось мехом добирать. Хорошо охотники у нас добрые имеются, а то бы совсем беда.

– Ясно, – Алёша поглядел из-под руки на солнце, которое только-только миновало высшую точку и начало склоняться к закату. – Кто, баешь, староста верви вашей?

– Дык… – Первуша переступил с ноги на ногу. – Я и есть староста. Люди доверили.

– Тогда слушай меня, староста. Сделаем так…

Всадники появились с полуденной стороны ровно в тот момент, когда солнце коснулось верхушек недалёкого леса.

Было их семеро.

Все хорошо вооружённые (сабли на боку, луки в саадаках, притороченных к сёдлам, тулы со стрелами за спиной), в стёганых доспехах, на крепких низкорослых степных лошадях.

Из леса они выехали рысью, но, как только оказались на виду, пустили лошадей в галоп и ворвались в деревню с лихим свистом и гиганьем.

Вервь Липники встретила половцев тишиной и безлюдьем.

Только на перекрёстке, в центре деревни, белел заметный издалека берестяной короб.

Рядом с ним горбилась фигура старика, закутанная в старую длинную, чуть не до земли, епанчу.

Некогда коричневая и прочная, епанча истончилась и выцвела от времени и была теперь грязно-серого цвета, который подчёркивал её ветхость.

Низко опущенная голова старика, покрытая куколем, не давала возможности разглядеть его лицо в глубокой, уже вечерней тени. Правая рука, затянутая в кожаную перстатицу[5], тяжело опиралась на клюку. Левая пряталась под полой, словно деду было холодно на вечернем ветру, и он грел руку под епанчой.

Семеро вылетели на перекрёсток, осадили коней.

Главный – здоровенный половец с бочкообразным туловищем и широким плоским лицом, украшенным длинными вислыми усами, выехал вперёд, неожиданно легко для своего веса соскочил с лошади, бросил поводья товарищу.

– Здравствуй, дед, – сказал весело, уперев руки в бока. Голос у него был громкий, звучный, почти без акцента. – Вот и мы. Всё по слову. Как там у вас, русских, говорится? Солнце на ели, а мы ещё не ели!

Половец запрокинул голову и захохотал. Словно собака забрехала.

Старик молчал. Только ещё больше сгорбился и ниже опустил голову.

– Где наша дань, старик? – спросил половец уже совсем другим тоном. Жёстким, угрожающим.

– Всё здесь, Тугарин, без обмана, – хрипло прокашлял старик и качнул клюкой в сторону короба, который стоял от него шагах в четырёх. – Проверь.

Половец окинул старика долгим подозрительным взглядом, затем всё-таки шагнул к коробу, наклонился и открыл крышку.

Из короба с пронзительным карканьем вылетела ворона.

Половец отшатнулся.

Правая рука метнулась к сабле.

Но старик уже отбросил куколь и распрямился. В его руках откуда ни возьмись оказался лук с уже наложенной на тетиву стрелой.

Миг, – и пропела, одним рывком натянутая к уху, тетива.

Боевая стрела с гранёным калёным наконечником, легко пробивающим кольчугу на семидесяти шагах, мелькнула и вонзилась гиганту-половцу точно промеж глаз.

Последнее, что тот увидел – юное, почти мальчишеское лицо «старика», его белые зубы, обнажённые в яростном и довольном оскале, посветлевшие от удалого бешенства серые глаза.

– Бей! – долетел до стремительно уходящего слуха крик русского стрелка, и следом пришла тьма.

На крыше ближайшего овина выросли три фигуры.

Три стрелы, коротко прочертив три смертельные черты, нашли цели, и три всадника повалились с лошадей.

Алёша – а это был он – одним движением плеч сбросил епанчу.

Рывок к уху, вторая стрела ушла куда надо, и четвёртый всадник, успевший достать из саадака лук, выпустил его и ухватился за горло, пытаясь остановить хлещущую во все стороны кровь.

Оставшиеся двое, оголив сабли, подняли лошадей на дыбы.

Первый бросил лошадь на Алёшу, замахиваясь для удара.

Милован выстрелил в него и не попал, – стрела просвистела в вершке от головы.

Второй не успел ничего, – две стрелы – Акимкина и Ждана – вонзились в брюхо его лошади. Та закричала от боли, упала на бок.

Всадник попытался соскочить, не успел, лошадиный бок придавил его к земле.

Алёша отпрыгнул вправо, ловко перекатился через плечо и вновь оказался на ногах, натягивая лук.

Половец, будучи правшой, не сумел достать его саблей, что-то крикнул зло, развернул лошадь, перебросил саблю в левую руку.

– Живым брать! – крикнул Алёша и выстрелил в лошадь.

Ждан, Милован и Акимка тоже не промахнулись.

Лошадь жалобно заржала, упала на колени.

Половец соскочил с седла, оскалился, снова перебросил саблю в правую.

– Не подходи! – крикнул по-русски.

– Ты совсем дурак? – спросил Алёша, доставая из тула на боку новую стрелу и накладывая её на тетиву. – Бросай саблю, а то убьём.

– Убивай! – крикнул половец. – Ты Тугарина Змея, брата моего, обманом убил, я тебя резать буду!

– Что-то одно, – сказал Алёша. – Или убивай, или резать. Мне больше нравится первое. Хотя я снова предлагаю бросить оружие. Тогда ещё поживёшь. Какое-то время.

Половец оскалился ещё сильнее, обнажив кривые жёлтые зубы (двух передних верхних с правой стороны не хватало), и прыгнул вперёд.

От него до Алёши было шагов восемь – хватит времени для хорошего стрелка, чтобы успеть натянуть и спустить тетиву.

Алёша был хорошим стрелком, и в следующее мгновение стрела пробила врагу сердце.

Половец остановился, выронил оружие, удивлённо посмотрел на оперение, торчащее из груди. Его ноги подкосились, на губах выступила кровь.

– Ты… прохрипел он и свалился мешком на землю.

– Я, – сказал Алёша, убирая лук. – Говорил же – сдавайся. Дурак и есть дурак. Ждан, Милован, Акимка! Слезайте с овина и вяжите этого, – он показал на единственного, оставшегося в живых половца, придавленного лошадью. Судя по всему, у того была сломана или вывихнута, нога, потому как он оставил все попытки освободиться и только стонал от боли.

Пир для юных избавителей от половецкой беды устроили во дворе Тихомира – младшего брата Первуши, приютившего всю его семью на время строительства новой избы и восстановления хозяйства.

Места хватило всем.

Соседи притащили лавки, столы, брагу и хмельной мёд, хлеб, сыр, масло, копчёную рыбу. Обмазали глиной и запекли в углях четырёх откормленных гусей. Женщины споро накрыли на стол, подождали, пока рассядутся мужчины, сели по другую сторону со старшими детьми.

Солнце уже закатилось за горизонт, но, как и всегда в начале лета на Руси, западная сторона неба продолжала гореть закатным огнём, давая достаточно света, чтобы разглядеть миску, ложку и лица соседей.

– Много не пейте, – шепнул Алёша товарищам. – Молоды мы ещё брагу наравне с мужиками хлестать. Окосеем – стыда потом не оберёшься.

– Ну, по глоточку-то можно, – сказал Милован.

– По глоточку – да.

– А по два? – хитро прищурился Акимка.

Алёша незаметно показал ему кулак. Акимка хихикнул.

Во главе стола поднялся Первуша Жердь.

– Помолимся, – сказал.

Все встали, склонили головы.

– Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении: отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое животно благоволения, – Первуша перекрестился и взял кружку с мёдом.

Он и мужчины с кружками в руках остались стоять. Женщины и дети, перекрестившись, сели.

– Ну что, родня, – сказал Первуша прочувственным голосом. – Сегодня был хороший день. И всё благодаря нашим защитникам – Алёше Поповичу и его товарищам: Ждану, Миловану и Акиму, – Первуша повернулся в сторону гостей, поклонился.

Ребята поклонились в ответ.

– Они не проехали мимо нашей беды, – продолжил Первуша, – Хотя и могли. Но – нет. Вмешались и одержали победу. Четверо, можно сказать, мальчишек против семерых взрослых матерых врагов. Четверо русичей против семерых поганых половцев, которые пришли нас грабить и убивать. И вот теперь шестеро из них сами лежат в земле, а один сидит в порубе связанный и ждёт своей незавидной участи. Наши же защитники милостью божьей и своим не по годам воинским умением и храбростью – живы и здоровы. Так выпьем же за то, чтобы они и дальше были живы и здоровы, всегда побеждали врагов, были милосердны и справедливы к слабым и беззащитным.

Первуша поднёс кружку к губам, отпил из неё несколько глотков, поставил на стол, сел и потянулся за едой.

Остальные последовали его примеру.

– Всегда удивлялся, в кого ты таким краснобаем уродился, Первуша, – произнёс Тихомир, отрезая себе кусок запечённого гуся. – Мне хоть нож к горлу приставь, а я так не скажу. А ведь родные братья вроде.

– Дык, я же староста, ухмыльнулся Первуша. – Староста должен уметь говорить. Без этого – никак.

– Так ты староста, потому что баешь красно или красно баешь, потому как староста? – осведомился Алёша и незаметно подмигнул красивой молодке, сидящей напротив.

Вокруг засмеялись, улыбнулась и молодка, блеснув в сумерках белыми зубами.

Была она лет на шесть-семь его старше – стройная шея, высокая грудь, полные улыбчивые губы. На щеках – ямочки, от вида которых сладко замирало сердце.

Алёша обратил на неё внимание ещё когда собирали на стол и запекали гусей. Поймал на себе быстрый взгляд, потом ещё раз, потом сам искал и всякий раз находил эти огневые густо-карие глаза.

Звали молодку Надёжа.

В какой-то момент, когда все готовились усесться за столы (мужчины по одну сторону, женщины и дети по другую), она, проходя мимо, как бы невзначай задела его крутым бедром. Да так, что кровь бросилась Алёше в лицо.

Хорошо, солнце уже село, и никто не заметил, как зарделся, словно красна девица, победитель страшного Тугарина Змея. То есть Алёша очень сильно на это надеялся. Потом кто-то из женщин, хлопотавших у стола, позвал её по имени:

– Надёжа!

«Надёжа, – повторил про себя Алёша. – Вот, значит, как её зовут. Красивое имя».

Первуша рассмеялся вместе со всеми.

– Да ты, хлопец, и сам, гляжу, не только с луком управляться горазд, за словом в карман не полезешь.

– Гляди, сын, – прошамкал дед Иван, отец Первуши, в чью старую епанчу облачился Алёша и которым он и прикинулся, когда встречал Тугарина Змея с подельниками. – Как бы новый староста у нас в деревне не появился тебе на смену. – У него не только глаз меткий, рука верная и язык бойкий. Голова тоже на месте.

– А что? – подала голос Надёжа. – Я люблю языкастых. И головастых.

Вокруг грохнули.

Алёша снова покраснел.

– Думаете против буду? – ответил Первуша. – Только обрадуюсь. Забот меньше. Хоть спокойно хозяйство подниму. А ты, Надёжа, не смущай гостя. Гляди, от его щёк уже лучину зажигать можно!

Все опять рассмеялись.

– Это от мёда, – сказал Алёша небрежно. – Уж больно он у вас кровь быстро разжигает. Прямо – ух!

И отпил из кружки. Мёд и впрямь был хорош и крепок.

– Берегись, парень, – сказал дед Иван. – Надёжа у нас молодуха хоть и вдовая, да горячая не хуже того мёда. Как бы и впрямь тебе у нас в Липниках не остаться, хе-хе.

– Ты, дед Иван, говори да не заговаривайся, – посоветовала Надёжа. – Это бабка твоя, дай бог ей здоровья, пусть тебе горячая будет. А я так, мимо хожу, за погляд куны не беру. Хоть и надо бы. С некоторых. У кого седина давно в бороде сидит, да бес в ребре свербит.

– Язва, – сказал дед Иван и потянулся к кувшину с мёдом. – Как есть язва.

– Да я бы, может, и с радостью, – ответил Алёша. Он уже немного захмелел и почувствовал себя легко и свободно. Ему казалось, что этих добрых людей он знает всю свою жизнь, а значит и никаких тайн от них у него быть не может. – Жаль только, не моё это дело – землю пахать. Хочу князю и земле русской послужить.

– И я, – сказал Милован.

– И я, – подтвердил Ждан.

– А я и подавно, – не отстал Акимка.

– Спасибо, други! – воскликнул Алёша. – Куда ж я без вас. Вместе мы выросли, вместе и дальше будем.

– До самого конца! – стукнул Акимка кружкой об стол да так, что мёд плеснул через край.

– Тихо, тихо, – сказал Алёша. – Ты, Акимка, кружку оставь, а берись-ка за гуся. Гусь знатный удался, налегай, пока не разобрали до косточек.

Акимка открыл было рот, чтобы ответить, но передумал, кружку по совету старшего товарища и вожака отодвинул и принялся за гуся.

– Князю послужить – дело хорошее, – сказал Первуша. – А земле русской – ещё лучше. Мыслю, вас теперь в дружину княжью без испытания зачислить могут. Считай, вы за неё большую важную работу сделали! Притащите князю Юрию Всеволодовичу живого половца, он расскажет, как дело было, дабы жизнь свою поганую спасти. Чай, не откажет князь таким молодцам!

– Половца мало, – рассудил дед Иван. – Поезжай сам, Первуша. Ты – староста, твоё слово веское. Подтвердишь. Заодно и купишь разного нужного во Владимире. Куны-то собранные целы остались, хе-хе, за что спасителям нашим храбрым особое спасибо. Вот и применение им найдётся.

– Оно бы неплохо, – засомневался Первуша, – да станет ли князь меня слушать? Кто он, и кто я!